![Die Löwin von Aquitanien]()

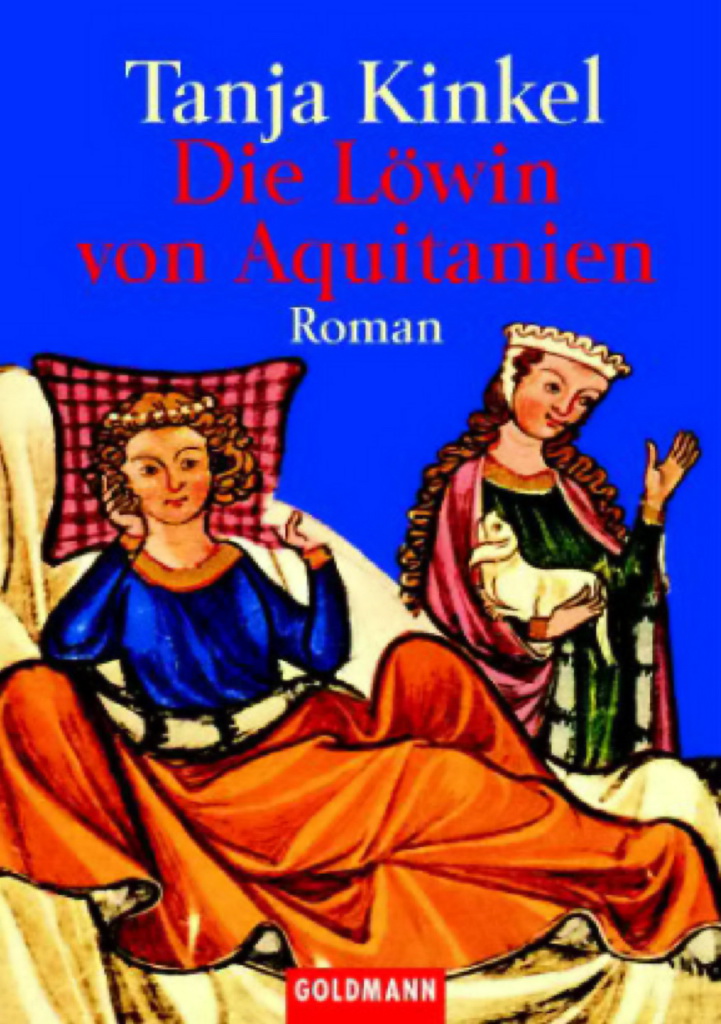

Die Löwin von Aquitanien

herum herrschte reges Gedränge, da die Männer teilweise immer noch damit beschäftigt waren, Zelte aufzubauen, oder bereits Feuer schürten, um sich an diesem kühlen Sommerabend zu wärmen. Es roch nach Schweiß, Staub und den Anstrengungen ihres Marsches, doch Henry bemerkte nichts von alledem. Er dachte im Moment an ganz anderes.

»Vater«, sagte er endlich, »haltet Ihr es wirklich für klug, Giraud in Ketten vorzuführen? Es genügt doch, daß Louis weiß, daß wir ihn haben, und…«

»Unsinn!« Geoffrey senkte seine Stimme ein wenig. »Nicht hier, Henry. Ich wollte ohnehin mit dir darüber sprechen. Reiten wir ein wenig vom Lager weg.«

Man brachte ihre Pferde, und wenig später ließen der Graf von Anjou und sein Sohn in leichtem Trab die Ansammlung aus Zelten, Pferden und Fußsoldaten hinter sich zurück. Sie waren sich, äußerlich gesehen, nicht besonders ähnlich; Geoffrey war von mittlerem Wuchs, hatte braune Haare und ein bereits sehr vom Leben gezeichnetes Gesicht, während Henry schwarzhaarig und groß war, sehr muskulös und sich dennoch mit jugendlicher Leichtigkeit bewegte.

Er glich seiner Mutter Maude, die bereits seit fast zwei Jahrzehnten mit ihrem Vetter Stephen um die englische Krone rang.

In der Nähe eines kleinen Wäldchens hielten sie an, und Geoffrey sagte: »Also, Henry, nun erklär mir, warum du so um Giraud Berlai besorgt bist.«

»Ich bin nicht um ihn besorgt«, entgegnete Henry leicht verärgert,

»ich verabscheue den Bastard genauso sehr wie Ihr. Jesus, wir haben schließlich drei Jahre lang gegen ihn Krieg geführt! Aber ihn so vorzuführen, wie Ihr es geplant habt, wäre eine überflüssige Geste, da sie uns weder bei Louis noch bei seinen Gegnern etwas einbringen kann. Im Gegenteil, einen königlichen Seneschall in Ketten vor den König zu führen, ist so gut wie eine offene Kriegserklärung.«

»Und?« fragte Geoffrey gefährlich ruhig. Sein Gesicht hatte sich verdunkelt, und es schien, als stünde einer jener Anfälle von >schwarzer Galle‹ bevor, die ihn unter den französischen Adligen berüchtigt gemacht hatten.

Henrys Temperament kam dem seines Vaters jedoch gleich.

Unbeirrt fuhr er fort: »Und nichts könnte Stephen eine größere Freude bereiten. Habt Ihr vergessen, daß er bereits seinen Sohn, diesen Schweinehund Eustace, an den französischen Hof geschickt hat, um bei Louis meine Ansprüche auf die Normandie zu untergraben?

Wozu unsere Streitkräfte gegen den König von Frankreich verzetteln, wenn unser eigentlicher Feind der Mann ist, der sich gegenwärtig König von England nennt?«

Er war auf einen Ausbruch seines Vaters gefaßt, doch er kam nicht. Statt dessen entspannte sich Geoffrey Plantagenet und meinte bedächtig: »Es liegt Wahres in dem, was du da sagst.« Er war in den letzten zwei Jahren schon mehrmals zu der verblüffenden Erkenntnis gekommen, daß sein junger Sohn nicht nur einen wertvollen Soldaten abgab, sondern auch die wichtigste Eigenschaft eines Befehlshabers besaß - immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Bisweilen, gestand sich Geoffrey heimlich ein, war Henry darin besser als er. Also fegte er Henrys Einwände nicht vom Tisch, sondern dachte darüber nach; schließlich sagte er:

»Ich halte es aber dennoch nicht für eine überflüssige Geste, und ich glaube nicht, daß Louis deswegen Krieg führen würde. So machen wir ihm klar, daß wir seine Autorität in der Normandie nicht anerkennen und daß du auf keinen Fall vor ihm den Lehnseid ablegen wirst. Hölle, was den Herzögen von Aquitanien hundert Jahre lang recht war, muß dem Herzog der Normandie nur billig sein.«

Henry lag eine hitzige Antwort auf der Zunge, aber er unterdrück-te sie. Auch er hatte etwas dagegen, sich dem französischen König als Vasall zu unterstellen, doch nicht aus Gründen des Stolzes, sondern weil er Schwierigkeiten für die Zukunft voraussah. Denn während Geoffrey Plantagenet seit Jahren hoffte, durch seine Gattin König von England zu werden, wußte sein Sohn, daß er, Henry, es werden würde. Er würde diesen ewigwährenden Krieg beenden. Dann würde sich das bedenkliche Paradox wiederholen - ein König von England, der als Herzog der Normandie gleichzeitig dem König von Frankreich lehnspflichtig war.

Doch den König von Frankreich jetzt schon unnötig herauszufordern, hielt er für töricht. Außerdem war er sich nicht sicher, ob Louis wirklich so kriegsunwillig war. Seit seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land vor nunmehr zweieinhalb Jahren

Weitere Kostenlose Bücher