![Die Mondrose]()

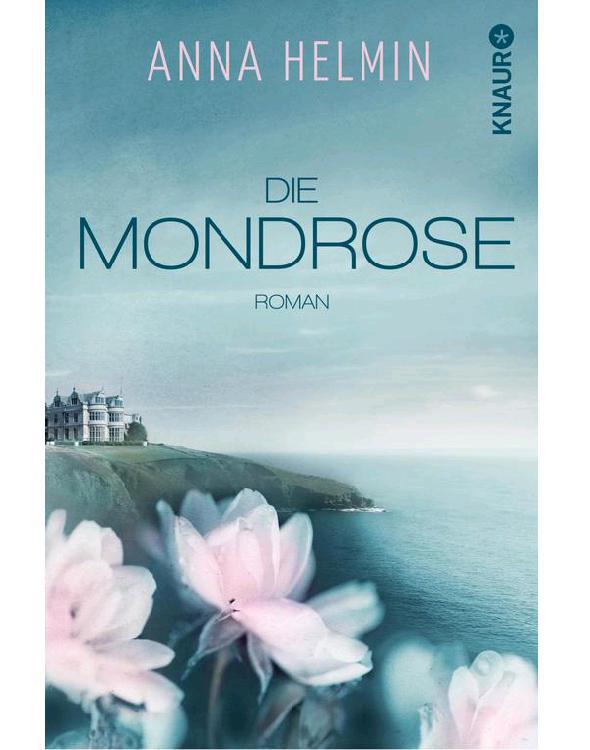

Die Mondrose

»Verdammt, warum bildet ihr euch nur ein, dass jede Frau einen Ritter braucht?«

»Das ist ungerecht«, fuhr Phoebe dazwischen, die sonst in Gesellschaft wie ein Mäuschen schwieg. »Es war doch Sergeant Redknapp, der Sie beleidigt hat. Horatio ist für Sie in die Bresche gesprungen, und dafür bezieht er die Schelte, die einem anderen gebührt.«

Esther, der klar war, dass von allen Tischen, auch von dem ihrer Familien, Leute zu ihnen herüberstarrten, zog den Kopf ein. »Wie reizend!« Lydias Stimme klang vor Wut unnatürlich hoch. »Statt sich zur Seite zu stehen, fallen Frauen einander in den Rücken. Erst recht, wenn es gegen einen Mann geht, der nicht eben wie ein Nachtwächter aussieht und ein bisschen billigen Charme versprüht.«

Unwillkürlich flog Esthers Blick zu ihrer Schwester. Mit nach vorn gebeugten Schultern saß Phoebe auf ihrem Platz und schaute von unten herauf nach Horatio.

Mit einer weichen Bewegung wandte Horatio sich ihr zu. »Nein, Phoebe«, sagte er und lächelte sie an, »nein, ich bin nicht für Miss Burleigh in die Bresche gesprungen. Ich habe mein bisschen billigen Charme versprüht, um sie zu überzeugen, dass sie zwar keinen Ritter, aber um jeden Preis einen Physiker braucht. Tja, wie wir sehen, bin ich gescheitert. Ich denke, ich ziehe mich in meine Kemenate zurück, stelle ein paar Versuchsreihen auf und suche nach einem neuen Weg zum Erfolg. Erfreulichen Abend allerseits.« Er verneigte sich noch einmal, schenkte Lydia einen Blick wie ein Streicheln und ging.

Am Tisch ihrer Eltern war Onkel Hector aufgesprungen. Seinem Gesicht war anzusehen, was er gern mit seinem Sohn getan hätte.

Geh ihm hinterher, beschwor Esther die Freundin. Sie hatte nie zuvor gesehen, wie ein Mann einer Frau seine Liebe erklärte, schon gar kein zynischer, stolzer Mann wie Horatio, und sie fand es atemberaubend und unglaublich schön.

»Nicht übel«, brummte Georgia. »Wenn es Ihnen als Lehrerin mal zu langweilig wird, sollten Sie’s als Raubtierdompteuse versuchen.«

Lydia schien sie nicht einmal zu hören. Sie sah Horatio nach.

»Das ist nicht zum Lachen, Georgia«, tadelte Phoebe. »Horatio ist kein Tier. Und er hat nichts Falsches getan.«

»Das hat ja auch niemand gesagt«, erwiderte Georgia beschwichtigend. »Ich wollte nur Miss Burleigh ein Kompliment dafür machen, wie sie diesen Wildhengst zähmt.«

Endlich drehte Lydia sich zu ihnen um. Ihre Augen waren trocken, dennoch sah sie aus, als hätte sie geweint. »Ich mag nicht, dass Sie so reden, Georgia«, sagte sie. »Ich weiß, Sie machen nur Spaß, aber wer einen Menschen zu zähmen versucht, nimmt ihm seinen Zauber. Wir Suffragetten wollen den Spieß nicht umdrehen, auch wenn unsere Gegner nicht müde werden, dies zu behaupten. Wir wollen, dass Männer und Frauen einander respektieren. Dass sie einander auf Augenhöhe gegenüberstehen.«

Der blonde Offizier stöhnte und erhob sich. »Wenn jetzt noch über diese hirnverbrannten Suffragetten palavert wird, vergeht mir alles. Da schwinge ich lieber das Tanzbein. Miss Weaver, darf ich bitten?« Er verbeugte sich vor Esther, die liebend gern abgelehnt hätte, doch das verbot die Höflichkeit. Während sie sich auf die Tanzfläche führen ließ, hörte sie noch, wie Georgia fragte: »Was sind Suffragetten?«, und wie Lydia zur Antwort gab: »Frauen, die für ihre Rechte kämpfen. Als Erstes für das Recht zu wählen.« Lydia hatte ihr von der neu gegründeten Vereinigung, der sie beigetreten war, erzählt. In London gingen die Mitglieder auf die Straße und brüllten Parolen, bis Polizisten sie auseinandertrieben. Lydia Becker war eine von ihnen, eine begabte Naturwissenschaftlerin, der ein Studium verwehrt geblieben war und die gegen derlei Unrecht in den Kampf zog.

Sergeant Redknapp, Esthers Tanzpartner, strahlte ihr entgegen, als hätte er die Vorfälle am Tisch schon vergessen. »Sie sind also die älteste Mount-Othrys-Tochter, richtig?«, erkundigte er sich.

So hatte Esther sich noch nie betrachtet. »Ich bin die Mount-Othrys-Stieftochter«, berichtigte sie unwillkürlich. Sie war eine der Töchter von Mount Othrys, aber keine, die dazugehörte, sondern die überzählige, der niemand nachweinen würde. Eigentlich war auch Chastity eine solche Tochter. Immer im Weg, immer fehl am Platz, so sehr sie sich bemühte zu tun, was Mildred von einer Tochter erwartete. Aber Chastity war doch Mildreds Tochter! Vermutlich bildete Esther sich nur ein, dass die Kleine eine ähnliche Stellung

Weitere Kostenlose Bücher