![Die Mondrose]()

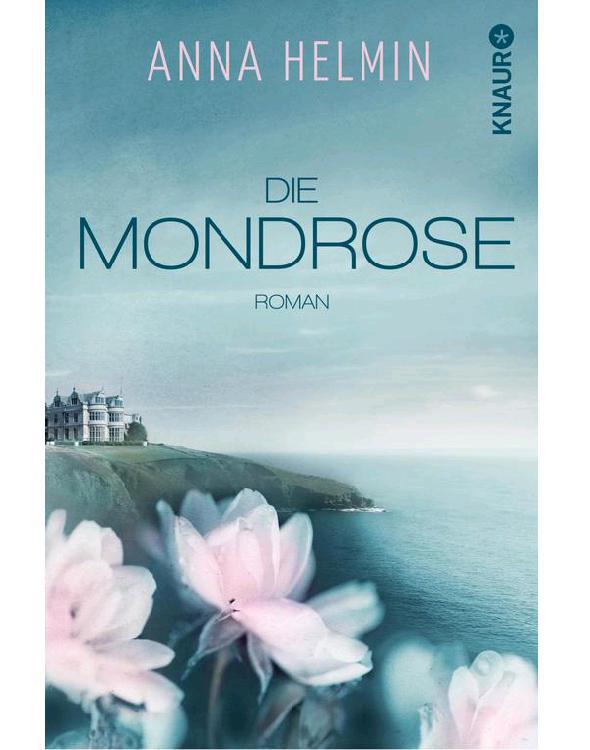

Die Mondrose

Abendlicht schmiegte, wandte ihren Blick nicht ab. »Ich könnte auch mit Daphne sprechen«, murmelte sie endlich. »Aber ich denke, das wird nicht nötig sein.« Damit wandte sie sich ab und ging, um die Möbelträger anzutreiben, die Hyperion völlig vergessen hatte.

Nach einer Weile kehrte er ins Haus zurück, wo Frau und Sohn auf ihn warteten. Zum ersten Mal seit Louis’ Geburt heiterte das helle Lachen seines Kindes ihn nicht auf, und er war froh, als Daphne erklärte, sie wolle Louis zu Bett bringen. Das Abendessen ließen sie sich auf ihrem Zimmer servieren. Mehrmals fragte Daphne, wie das Gespräch mit ihrer Schwester verlaufen sei und ob ihn etwas quäle, aber er vermochte kaum, ihr Antwort zu geben. Er trank viel zu viel Wein. Für gewöhnlich trank er mäßig, doch heute leerte er die Kristallflasche und musste Priscilla bitten, sie neu zu füllen. Auch Daphne bat um ein Glas. »Wenn wir etwas zu feiern haben, muss ich doch mittun«, bemerkte sie. »Und das Gezänk mit Nell und Milly will ich gern vergessen.«

»Wird es dir nicht schaden?«, fragte er besorgt.

»Hyperion«, sagte sie, »nicht alles, was zum Leben gehört, schadet mir. Ich werde verwöhnt wie eine Made im Speck, ich glaube, ich bin mein Leben lang nie so gesund gewesen.«

Hätte er sich nüchtern vielleicht beherrschen können, so gab der Wein ihm den Rest. Er fühlte sich, als wäre er meilenweit gerannt, als liefe der Schweiß ihm aus den Poren und als müsste er in Daphnes Armen zusammenbrechen. Er tat es. Ließ sich von ihr in die Arme schließen, gab alle Bedenken dahin und schlief mit ihr.

Die Frau kam nach Einbruch der Dunkelheit, wenn kein Besucher mit Anstand sich hätte blicken lassen. Sie klopfte am Dienstboteneingang, übergab aber dennoch dem Hausdiener ihre Karte und trug ihm auf, sie dem Herrn des Hauses auszuhändigen. Hector war klar, was das bedeutete. Er hätte die Karte nicht ansehen müssen, um zu wissen, wer da im dunklen Flur des Dienstbotentraktes auf ihn wartete.

Die Karte war schmuddelig und an den Rändern ausgefranst. Dass eine wie sie sich überhaupt Karten drucken ließ, war der Gipfel der Unverschämtheit. Aber die Karte war gar nicht gedruckt. Sie hatte sie in ihrer scheußlichen Klaue selbst geschrieben. Die wenigen Zeilen enthielten zwei Schreibfehler.

Jedes Mal, wenn sie kam, wünschte er sich, er wäre Manns genug, sie abzuweisen. Stattdessen teilte er Bernice mit, er habe noch Arbeit, sie solle zu Bett gehen. Sie bestand darauf, zuvor mit ihm über den Erzieher zu sprechen, den er für Horatio eingestellt hatte. Er sei roh und grob, ereiferte sie sich, sie wolle ihn nicht um sich haben, und die Aufzucht der Kinder unterstehe ihr. Zudem sei Horatio mit seinen vier Jahren noch jung genug, in der Obhut des Kindermädchens Sukie zu verbleiben.

»Kindermädchen sind zum Herzen«, widersprach Hector scharf. »Mein Sohn braucht eine harte Hand, die einen Mann aus ihm macht.« Der Sohn war noch immer hässlich, sprach kein Wort und erinnerte an einen Idioten, doch der Stock des Erziehers würde Abhilfe schaffen, und wenn der Bursche die ganze Stadt zusammenbrüllte. »Schick dich drein«, verwies er Bernice. »In diesem Haus wird kein Sohn verzärtelt.«

Über kurz oder lang würde er Sukie ihres Weges schicken. Für seine Tochter würde er eine Gouvernante finden, und weiterer Kinder bedurfte es nicht. Die Gefahr, dass die zwei, die er hatte, missrieten, lastete schwer genug auf ihm. Mit Sukie vergnügte er sich zuweilen, aber die Lust an ihrem Knabenleib ebbte ab. Was er wirklich suchte, war unauffindbar, und sooft er glaubte es entdeckt zu haben, wurde es wieder schal.

Im Licht der Gaslaterne unter dem Vordach sah er die Frau. Hector hatte für die wenigsten Frauen viel übrig, die Amelias und Daphnes dieser Welt waren rar wie Störeier, und die anderen flößten ihm Verachtung ein. Eine aber reizte ihn zu würgendem Hass, und die stand jetzt vor ihm. Man las in der Zeitung Schauergeschichten von Verwandten, die einander metzelten, gerade sorgte der Fall eines Mädchens für Aufsehen, das ihrem Bruder die Kehle durchschnitten hatte. Man nahm es zur Kenntnis, legte die Zeitung beiseite und wunderte sich, wie weit Menschen sich treiben ließen. Wenn aber Hector diese Frau vor sich hatte, wunderte er sich über nichts mehr. Er hätte den Zeitungslesern erklären können, wie schmal der Grat war, der den gesitteten Bürger vom Mörder trennte.

»Willst du mir keinen guten Abend wünschen?«

Das

Weitere Kostenlose Bücher