![Die Rosen von Montevideo]()

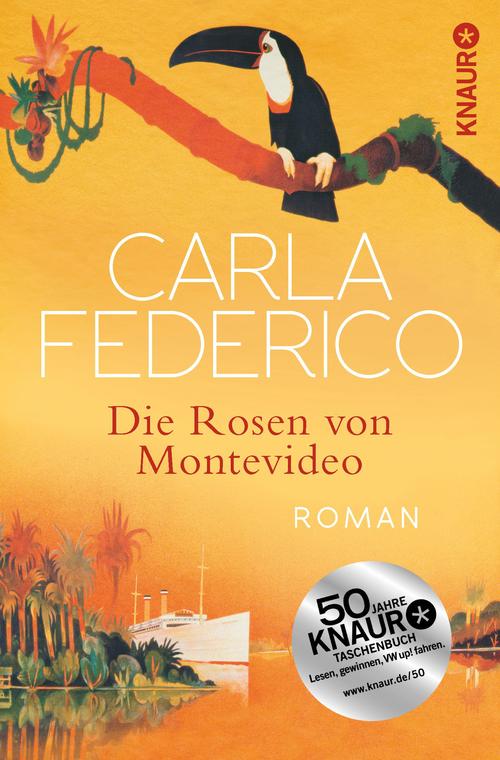

Die Rosen von Montevideo

einem Kissen ruhte und rechts und links zwei Stücke Holz festgebunden waren. Es sah so merkwürdig aus, dass sie unwillkürlich lachen musste – und gleich noch heftigere Schmerzen fühlte, die nicht nur im Bein, sondern auch im Kopf tobten. Sie griff sich an die Schläfen, und Luis kam an ihr Bett geeilt. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass er in der Ecke des Raums gesessen hatte.

»Wo … wo bin ich?«

»Geht es dir besser?«, fragte er zurück.

Claire leckte sich über die Lippen; sie waren rauh, vielleicht sogar wund gebissen. Sie nickte vorsichtig. »Valeria …«

Er senkte den Blick. »Leider gibt es keine Spur von ihr … Die Paraguayer haben die Grenze mittlerweile wohl überschritten, vielleicht sogar schon Argentinien verlassen, indem sie den Río Paraná überquerten … Und die Soldaten sind wieder nach Montevideo zurückgekehrt, sie konnten nichts für sie tun …«

Claire schloss die Augen. »O mein Gott …«

»Immerhin – ich glaube nicht, dass sie während des Schusswechsels getroffen wurde … Und dass die Männer sie am Leben gelassen haben, zeigt doch, dass sie gewiss Verhandlungen mit den de la Vegas’ aufnehmen wollen, wahrscheinlich von Asunción aus. Wie auch immer – du musst dich auf dich konzentrieren und gesund werden!«

Sie hob erneut kurz ihren Kopf und sah skeptisch auf das verbundene Bein. Ob sie jemals wieder laufen konnte? Immerhin, der Schmerz war ein Beweis, dass es nicht gefühllos war, tatsächlich konnte sie sogar ihre Zehen bewegen.

»Du hast dir einen üblen Beinbruch zugezogen und außerdem eine Gehirnerschütterung. Aber der Knochen ist nicht durch die Haut gedrungen, und es genügte, das Bein zu schienen. In zwei, drei Wochen kannst du vielleicht wieder aufstehen.«

»Zwei, drei Wochen?«, rief Claire entsetzt. »So lange muss ich im Bett liegen? Mein Vater wird vor Sorge vergehen …«

»Mach dir keine Gedanken, die Soldaten werden ihm die Nachricht überbringen und ihm auch versichern, dass ich mich um dich kümmern werde.«

Claire blickte sich wieder um. »Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo wir sind.«

»Zuerst habe ich dich zum nächsten Gehöft gebracht und von dort aus weiter hierher. Es ist eine der Poststationen. Weit und breit gibt es hier keinen Arzt, aber die Wirtin ist eine tüchtige Frau. Hier in der Einöde hat sie schon manchen Verwundeten zusammengeflickt … während des Krieges oder nach Unfällen. Sie meint, du wärst jung und kräftig und würdest alles gut überstehen.«

Luis deutete auf den Trinknapf, der neben dem Bett stand. »Sie hat irgendein Mittel in den Matetee gemischt, das dich schlafen und die Schmerzen erträglicher sein lässt.«

Claire konnte sich nicht vorstellen, wie schlimm die Schmerzen ohne dieses Getränk gewesen wären. Als Luis den Napf an ihre Lippen setzte, nahm sie dankbar ein paar heiße, bittere Schlucke und schlief bald darauf wieder ein.

Von nun an war sie öfter und länger wach. Die Schmerzen – vor allem die im Bein – waren ein steter Begleiter, aber irgendwann hatte sie sich daran gewöhnt, abrupte Bewegungen zu vermeiden. Sie zwang sich, zu essen und nicht zu viel an Valeria zu denken. Luis verbrachte viel Zeit bei ihr, las ihr jeden Wunsch von den Augen ab und lenkte sie so gut wie möglich ab, vor allem, als Claire eines Tages verlangte, aufzustehen.

»Das ist viel zu früh!«

»Ich werde verrückt, wenn ich hier noch länger ruhig liegen muss!«

»Dennoch – der Bruch ist nicht geheilt. Du könntest ein krummes Bein bekommen, wenn du zu früh aufstehst.«

Sie sah ein, dass er recht hatte, fügte sich jedoch nur widerwillig.

»Wenn du auch nicht aufstehen kannst, gibt es doch ein anderes Mittel zur Zerstreuung«, meinte Luis vielsagend.

Wenig später kehrte er mit Würfeln aus Kuhknochen wieder, und von nun an spielten sie stundenlang damit.

Meistens schwiegen sie dabei, nur einmal erwähnte Luis gedankenverloren: »Früher habe ich mit meinem Vater gewürfelt.«

Claire musste daran denken, was er ihr erzählt hatte: dass er als Kind mit ihm oft durch die Pampa geritten war, ein glückliches Leben gehabt hatte, aber viel zu früh Waise geworden war.

»Du musst nach dem Tod deiner Eltern oft einsam gewesen sein«, murmelte sie.

Er schluckte, rang sich aber dann ein Lächeln ab. »Nun, irgendwann werde ich eine eigene Familie haben. Eine Frau und hoffentlich viele Töchter.«

»Keinen Sohn?«, fragte sie verdutzt. »Männer wollen doch alle Söhne!«

»Ach was«,

Weitere Kostenlose Bücher