![Die silberne Burg: Historischer Roman (German Edition)]()

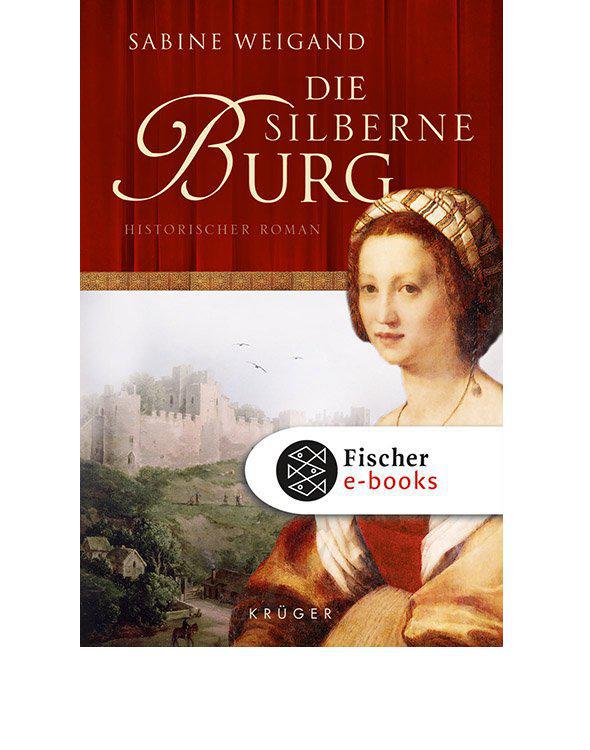

Die silberne Burg: Historischer Roman (German Edition)

seinen Plänen, seinen Träumen, von dem, was ihn bewegte, und ich gab ihm zu allem recht, was es auch war. Ich himmelte ihn an. Wenn er mich gebeten hätte, vom Dach der Synagoge zu springen, ich bin sicher, ich hätte es getan.

Was mich am meisten an ihm fesselte, war seine unendliche Wissbegier. Nie war er in der Schule mit einer Antwort zufrieden, fragte stets nach. Für Rabbi Meir muss er manchmal eine Plage gewesen sein. Aber durch seine Fragen und Überlegungen, die er mir offenbarte, lernte ich, zu denken. Bald steckte mich der Meister zu den älteren Schülern, weil ich mit dem Unterricht der ersten beiden Jahre unterfordert war. Damit machte ich meinen Vater stolz und glücklich, und ich brachte die Weltsicht des Gemeindevorstands ziemlich durcheinander. Schließlich sollten Mädchen doch nur dazu taugen, die Schabbatkerzen anzuzünden!

Mit der Zeit trieben Salo und ich uns nicht mehr nur im Judenviertel, sondern in der ganzen Stadt herum. Damals spürte ich zum ersten Mal, was es bedeutete, Jüdin zu sein. Salo trug den gelben Judenring auf seinem Überrock und ich die Streifen auf dem Kopftuch, das waren wir gewohnt und hatten nie wirklich darüber nachgedacht. Jetzt, wenn wir durch die Gassen liefen, bemerkte ich mit Verwunderung die oft bösen Blicke der Leute. Nie hatten wir vorher mit Christen zu tun gehabt – Salo hatte höchstens den einen oder anderen als Kunden bei seinem Vater gesehen –, und nun mussten wir feststellen, dass sie uns nicht leiden konnten, obwohl sie uns doch gar nicht kannten. »Judenbälger«, zischten sie manchmal hinter uns her. Was hatten sie nur gegen uns, wo wir ihnen doch nichts getan hatten? Salo sprach mit dem Rabbi und gab mir die Antwort: »Sie sagen, unser Volk habe Jesus Christus getötet, das ist ihr Gott. Deshalb hassen sie alle Juden.« Das begriff ich nicht. Schließlich war das lange her, und wir selber hatten doch niemanden umgebracht.

»Und sie essen Schweine!«, fuhr Salo mit Abscheu in der Stimme fort.

»Ist ja widerlich!« Ich schüttelte mich.

»Vielleicht tun sie uns was«, überlegte Salo, »wenn sie uns erwischen!«

Dies alles stachelte uns natürlich erst recht an. Wir beschlossen, das Problem ganz einfach zu lösen: Salo trug seinen Rock mit der Innenseite nach außen, und ich nahm den Schleier ab. So würde uns niemand als jüdisch erkennen.

Es war herrlich, so durch Köln zu streifen, gerade weil es den Reiz der Heimlichkeit und der Gefahr barg. Unser Lieblingsplatz wurde die Dombaustelle, wo wir stundenlang hockten und den Arbeiten zusahen. Uns stockte der Atem, wenn der Kran, dieses riesige hölzerne Wunderwerk, die großen Steinblöcke auf den Sockel des Turms wuchtete. Nicht sattsehen konnten wir uns an dem Gewimmel der Bauarbeiter, Steinmetzen und Zimmerleute. Und wir wurden sogar Zeugen von Unfällen: Einmal stürzte eine frisch errichtete Wand mit lautem Getöse ein und begrub zwei Gesellen unter sich, ein andermal fiel ein Mann aus großer Höhe vom Gerüst und brach sich beide Beine. Beinahe wöchentlich kam so etwas vor. Und die Christen erschienen uns so gewöhnlich wie nur irgendwer. Sie beachteten uns kaum, und wenn doch, dann waren sie freundlich zu uns. Eine Frau schenkte uns sogar einmal eine Handvoll Nüsse.

Das ging so lange gut, bis mein Vater uns erwischte. Ich hatte ihn noch nie so wütend erlebt, ich bekam richtig Angst vor ihm. Er lief uns bei Groß Sankt Martin über den Weg, schickte Salo sofort nach Hause und zerrte mich wortlos am Handgelenk heim. Dann verpasste er mir die erste und einzige Tracht Prügel meines Lebens. Heute weiß ich natürlich, dass er das nur aus Liebe und Sorge um mich getan hatte, aber damals habe ich dummes kleines Ding lange mit ihm gehadert.

Ungefähr um dieselbe Zeit muss es gewesen sein, dass wir beschlossen, dem Schochet bei seiner Arbeit zuzusehen. Nie durften wir Kinder dabei sein, wenn ein Tier geschächtet wurde. Wir sahen immer nur das Fleisch, das unsere Mütter heimbrachten und dann einer aufwendigen Prozedur mit Salz unterzogen, damit auch ja kein noch so winziges Tröpfchen Blut mehr darin sein konnte. Denn Blut ist für uns Juden etwas Unreines, etwas, mit dem wir niemals in Berührung kommen dürfen.

Das Schlachthaus lag nicht weit von der Synagoge, direkt an einem kleinen Kanälchen, das zum Rhein hin führte. Salo und ich liefen an einem Freitag gleich nach der Schule hin und bauten einen Kistenstapel am Fenster zum Hinterhof. Wir sahen zu, wie der Schochet mit

Weitere Kostenlose Bücher