![Die Tochter des Samurai: Roman (German Edition)]()

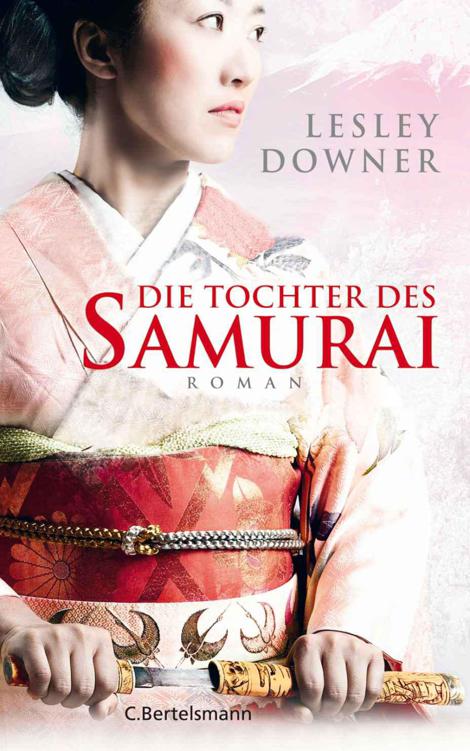

Die Tochter des Samurai: Roman (German Edition)

Haar war kurz geschnitten. Sie atmete tief durch, ballte die Fäuste und starrte grimmig auf die Tatami, auf seine dicken, fremdländischen Stiefel und ihre nackten Füße. Doch trotz ihrer Entschlossenheit, trotz allem konnte sie nicht anders. Sie hob den Kopf und blickte ihn an.

»Du hast mir so gefehlt.« Wieder kamen ihr die Tränen. Sie streckte die Hand aus, und plötzlich, ohne recht zu wissen, wie ihr geschah, war sie in seinen Armen. Taka schloss die Augen, verbarg ihr Gesicht an seiner Brust und klammerte sich an ihn wie eine Ertrinkende. Sie roch seinen vertrauten Geruch, vermischt mit dem der gestärkten Uniform, spürte das Schlagen seines Herzens, sein schlanker Körper an den ihren geschmiegt.

Er beugte den Kopf und drückte sein Gesicht in ihre Haare. »Ich habe dich gefunden, meine Weberprinzessin«, murmelte er.

Geborgen zu sein wie ein kleiner Vogel, fühlte sich richtig und sicher an. Mehr als alles andere wünschte sie sich, für immer bei ihm zu bleiben, aber das war unmöglich. Das wäre der reinste Verrat, verstieße gegen alles, worauf es ankam – vor allem jetzt, da die Armee, seine Armee, ihre Stadt besetzte. Er war nach all dieser langen Zeit zu ihr zurückgekehrt, und doch würde sie ihn fortschicken müssen.

»Ich habe so lange auf dich gewartet, aber ich kann nicht bei dir bleiben«, seufzte sie. »Ich kann … ich kann keinen Verrat an meinem Vater begehen.« Taka hatte das Gefühl, die Worte würden gegen ihren Willen aus ihr herausgepresst. Sie versuchte Nobu wegzuschieben, aber er packte ihre Hand. Sie kannte das Gefühl seiner Handfläche kühl an der ihren. Zum letzten Mal hatten sie sich in ihrem Garten in Tokyo gesehen. Damals war sie die Herrin, er der Diener, sie war reich gewesen, er arm. Doch nun stand er aufseiten der Macht. Er konnte alles tun, was er wollte. Ein Schauder überlief sie, als sie sich ihrer Hilflosigkeit bewusst wurde.

»Uns bleibt nur wenig Zeit«, sagte er heiser. »Nur dieser eine Tag.«

Taka hob das Gesicht, und bevor sie wusste, was geschah, drückte er seine Lippen auf die ihren, nicht der zaghafte Kuss eines Jungen, sondern der feste Kuss eines Mannes, der einfordert, was ihm gehört.

Sie versuchte den Kopf abzuwenden, wollte sich dann aber nicht mehr länger sträuben. Zorn auf die Grausamkeit des Schicksals erfüllte sie. Nur dieses eine Mal wollte sie ihre Bedenken vergessen, wollte das Glück kosten, von dem sie geträumt hatte und das sie nur allzu bald würde fortwerfen müssen. Es war das erste und würde auch das letzte Mal sein.

Taka sank auf die Knie, spürte, wie die Berührung seiner Lippen ihre Gefühle zum Leben erweckten. Dann verschwand alles – der Krieg, das Haus, ihre Familie, all ihre Ängste und Pflichten und Selbstvorwürfe –, und nur noch sie beide waren da, in diesem kleinen staubigen Zimmer mit dem durch die Shoji einfallenden Sonnenlicht und dem Summen der Fliegen.

Nobu hob ihr Haar an und strich über ihren Nacken. Seine Berührung ließ sie erschaudern, und sie schnappte nach Luft. Sie streichelte über seinen Hals, sein Haar, die Stoppeln auf seinem Kinn, wollte ihren Fingern dieses Gefühl einprägen, damit sie es nie vergaß. Sein vertrauter Geruch, kräftig und dunkel, führte sie zurück in glücklichere Kindertage.

Er tastete unter ihrem Kimonokragen nach der weichen Haut ihrer Schultern, wich dann zurück und schaute sie an, als bäte er um Erlaubnis. Seine dunklen Augen glühten.

»Du«, sagte er und küsste ihren Hals.

Taka ließ den Kopf zurückfallen. Zögernd öffnete Nobu den Kragen ihres Kimonos, und Taka spürte die Berührung seiner Lippen und seiner Zunge auf der weichen Haut zwischen ihren Brüsten. Ihr Haar hatte sich gelöst. Sie sank zurück auf die Tatami und tastete nach dem Band ihres Obis. Der steife Brokat gab nach, und ihr Kimono öffnete sich.

Irgendwo in der Ferne erklang ein Schrei. Das schien sie zur Besinnung zu bringen. Was sie hier tat, war Wahnsinn. Sie musste an ihre Pflicht denken, daran, was richtig war. Keuchend kam sie auf die Knie und stieß ihn von sich.

Nobu wich unsicher zurück, hielt aber immer noch ihre Hand, so fest, dass sie nicht entkommen konnte. »Diese kleine Hand, die ich mir so oft vorgestellt habe. Diese weiche Haut, dein Haar.« Fast schüchtern sah er sie an. »Wir sind keine Feinde, du und ich.«

»Wie kannst du das behaupten? Du in deiner Uniform. Und ich als Tochter meines Vaters. Nichts kann das ändern.«

Die Hitze des Nachmittags schloss

Weitere Kostenlose Bücher