![Die Wahrheit der letzten Stunde]()

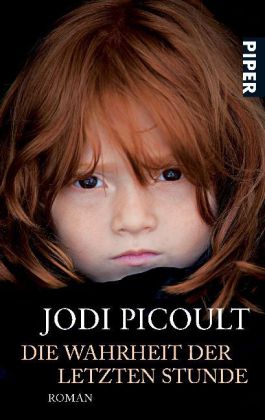

Die Wahrheit der letzten Stunde

Ian reißt die Tür auf. Er rechnet mit einem reuigen David, der gekommen ist, um ihn anzuflehen, seinen Job behalten zu dürfen, aber vor ihm steht ein Mann, den er noch nie gesehen hat. Er ist mittleren Alters mit einem Bauchansatz und schütterem blondem Haar. Er trägt eine Baseballjacke mit Flecken entlang des Reißverschlusses. »He! Wie ich sehe, sind Sie bereits ein Fan von mir«, sagt der Fremde.

Ian blickt auf seine Hand, in der er immer noch den Globe mit dem Artikel über Faith hält.

»Allen McManus«, sagt der Mann und reicht ihm die Hand. »Es ist mir eine Ehre, Sie kennen zu lernen. Ich bin gekommen, um den Fall weiterzuverfolgen, und habe den Winnebago gesehen. Na ja, was soll ich sagen … Ich schätze, wir sind beide scharf auf dieselbe Story. Große Geister haben die gleichen Gedanken.«

Ian ignoriert die dargereichte Hand des Reporters. »Nur dass Sie nicht dazugehören.«

»Aber Sie…«

Er drückt McManus’ Finger in einer Geste, die für den Uneingeweihten aussehen muss wie ein gewöhnlicher Händedruck, tatsächlich aber äußerst schmerzhaft ist. »Ich arbeite allein«, sagt Ian durch zusammengebissene Zähne. »Und falls Sie jemals andeuten sollten, dass ich irgendetwas mit dem Mist zu tun habe, den Sie verzapfen, werde ich so viele Leichen in Ihrem Keller ausgraben, dass Ihr Boss Sie nicht einmal mehr das Alphabet schreiben lässt, geschweige denn Nachrufe.« Hierauf schlägt er dem verdatterten Journalisten voller Genugtuung die Tür vor der Nase zu.

Im Alter von sieben Jahren nähte Constantine Christopher Andrews Stacheldraht in den Saum seiner Kleider ein, weil er glaubte, dass der einzige Ausweg aus der Nachbarschaft, in die er hineingeboren war und in der er vermutlich auch sterben würde, darin bestand, genug Buße zu tun, um von Gott bemerkt zu werden. Seine Mutter, die sich nie die Mühe gemacht hatte, Englisch zu lernen, seit sie mit dem Boot aus Sizilien eingereist war, war immer davon ausgegangen, dass er einmal Priester werden würde - eine Annahme, die auf einem erdbeerfarbenen Mal in Form eines Kreuzes beruhte, das schon bei seiner Geburt deutlich sichtbar auf seinem Bauch prangte. Constantine hörte in seiner Kindheit so oft von seiner bevorstehenden Priesterweihe, dass er diese Laufbahn irgendwann selbst als seine Bestimmung akzeptierte.

Er liebte den Katholizismus. Er war seine wöchentliche Dosis Farbe, Schuld und Herrlichkeit in einem stinkarmen Immigranten-Ghetto. Seine Hingabe wurde entsprechend gewürdigt, und er stieg immer weiter in den Rängen der katholischen Hierarchie auf. Inzwischen bekleidet er seit nunmehr fünfzehn Jahren das Amt eines Bischofs. Vor fünf Jahren wollte er eigentlich in den Ruhestand treten, aber der Papst wollte ihn nicht gehen lassen. Es ist so lange her, dass er mit einfachen Katholiken vom Lande zu tun hatte - oder dass seine Religion für ihn mehr bedeutet hat, als Spendenkampagnen voranzutreiben -, dass er, als Monsignore O’Shaughnessy anruft und ihm von einem angeblichen Fall von Stigmata berichtet, im ersten Moment ganz durcheinander ist.

»Worum geht es hier genau?«, fragt er, gereizt, weil er wegen dieses Anrufs zu spät zum Frühstück mit einigen der wohlhabendsten katholischen Geschäftsleute Manchesters im italienischen Zentrum kommen wird. »Hände, Füße und Seite?«

»Soweit ich informiert bin, nur an den Händen«, entgegnet der Monsignore. »Und offenbar ist das Kind jüdischen Glaubens.«

»Nun, dann war es das. Sollen die Rabbis sich ihrer annehmen.«

»Das könnten sie natürlich. Nur dass die Presse bereits auf den Fall aufmerksam geworden ist. Vater MacReady zufolge sind schon an die dreihundert praktizierende Katholiken zu ihrem Haus gepilgert.« Er räuspert sich. »Es ist außerdem von einer angeblichen Wiederauferstehung die Rede.«

»Die Presse hat darüber berichtet, sagen Sie?« Bischof Andrews denkt nach. Ein Phänomen, das er als ranghohes Mitglied der katholischen Hierarchie beobachtet, ist, dass Spenden an die Kirche zunehmen, wenn der Glaube durch gute PR in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Wenn er bis Dezember sein Spendenziel erreicht hat, kann er sich vielleicht einen kleinen Golfurlaub in Scottsdale gönnen.

Nicht zum ersten Mal wünschte er, er wäre Bischof einer Großstadt wie Boston und nicht einer kleinen, armen Diözese im Süden von New Hampshire. »Ich habe in diesem Jahr drei Kandidaten nach Saint Johns geschickt. Dort müsste man einen Seminarpriester entbehren

Weitere Kostenlose Bücher