![Duddits - Dreamcatcher]()

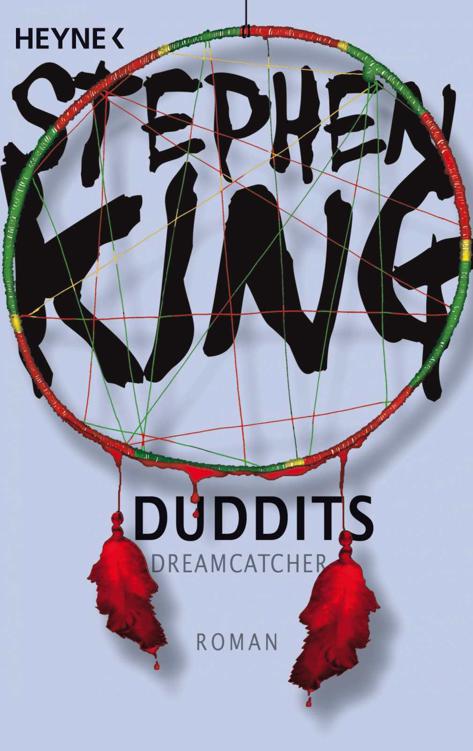

Duddits - Dreamcatcher

Fürze, du lieber Gott. Das Einzige, was dem auch nur entfernt ähnelte, war der Atem eines Patienten, den er einmal behandelt hatte, eines Schizophrenen mit Darmkrebs. Immer dieser Geruch, hatte ein befreundeter Internist zu Henry gesagt, als Henry versucht hatte, es zu beschreiben. Die können sich ein Dutzend Mal am Tag die Zähne putzen und jede Stunde mit Mundwasser gurgeln, und dieser Geruch kommt trotzdem durch. Man riecht, dass sich der Körper selber auffrisst, denn das ist Krebs letztlich, wenn man die einzelnen Erscheinungsformen mal beiseitelässt: Autokannibalismus.

Sieben Meilen noch, sieben Meilen noch, und alle Tiere fliehen, alle Tiere laufen nach Disneyland. Und dort angekommen, tanzen sie dann eine Polonaise und singen »It’s a Small World«.

Das rhythmische, gedämpfte Stampfen seiner Stiefel. Seine Brille, die auf dem Nasenrücken federte. Sein Atem, den er in kalten Dampfschwaden ausstieß. Aber jetzt war ihm warm, und er fühlte sich gut; er bekam das Endorphin zu spüren. Was auch sonst mit ihm nicht stimmen mochte – daran herrschte kein Mangel; er war zwar selbstmordgefährdet, aber an Dysthymie litt er nicht.

Dass zumindest einige seiner Probleme – die körperlich empfundene, die emotionale Leere, die ihm wie das Verlorensein in einem Schneegestöber vorkam – auch körperliche, hormonelle Ursachen hatten: daran hatte er keinen Zweifel. Dass man gegen diese Probleme angehen konnte, wenn man sie vielleicht auch nicht gänzlich beheben konnte, und zwar mit Tabletten, die er anderen schon in rauen Mengen verschrieben hatte – auch das bezweifelte er nicht. Doch im Gegensatz zu Pete, der zweifellos wusste, dass ihm ein Entzug und jahrelange AA-Treffen bevorstanden, wollte Henry nicht kuriert werden, war aus irgendeinem Grund davon überzeugt, dass ihn das nicht heilen, sondern um etwas berauben würde.

Er fragte sich, ob Pete sein Bier holen gegangen war, und wusste, dass die Antwort darauf wahrscheinlich ja lautete. Henry hätte vorgeschlagen, es mitzunehmen, wenn er daran gedacht hätte, was eine so riskante Rückkehr zum Auto (riskant sowohl für die Frau wie auch für Pete selbst) überflüssig gemacht hätte, aber er war ziemlich neben der Spur gewesen und hatte nicht an das Bier gedacht.

Aber Pete hatte bestimmt daran gedacht. Konnte Pete den Weg hin und zurück mit seiner Knieverletzung schaffen? Es war möglich, aber Henry hätte nicht darauf gewettet.

Sie sind wieder da!, hatte die Frau geschrien, als sie zum Himmel gesehen hatte. Sie sind wieder da! Sie sind wieder da!

Henry senkte den Kopf und legte einen Zahn zu.

2

Sechs Meilen noch, sechs Meilen noch nach Banbury Cross. Waren es nur noch sechs, oder war er da zu optimistisch? Ließ er den Endorphinen zu freien Lauf? Na, wenn schon. Optimismus konnte jetzt nicht schaden. Es hatte fast aufgehört zu schneien, und der Strom von Tieren war abgeebbt, und auch das war gut so. Nicht so gut hingegen waren die Gedanken, die ihm jetzt durch den Kopf gingen und zusehends weniger von ihm selbst zu stammen schienen. Becky zum Beispiel. Wer war Becky? Der Name hallte ihm mit einem Mal im Kopf wider, war zu einem Teil seines Mantras geworden. Er nahm an, dass es die Frau war, die er fast überfahren hatte. Wessen kleines Mädchen bist du denn? Becky, ich bin doch die Becky, die hübsche Becky Shue.

Nur dass sie nicht hübsch war, gar nicht hübsch. Eine stinkende Fettsau, das war sie, und befand sich nun in Pete Moores alles andere als verlässlicher Obhut.

Sechs. Sechs. Sechs Meilen noch nach Banbury Cross. Stetig joggend – so stetig es bei diesen Bodenverhältnissen eben ging –, hörte er andauernd fremde Stimmen in seinem Kopf. Nein, nur eine davon war ihm wirklich fremd, und das war auch eigentlich keine Stimme, sondern eine Art rhythmisches Summen: Wessen kleines Mädchen, wessen kleines Mädchen, die hübsche Becky Shue.

Die übrigen Stimmen kannte er oder kannten seine Freunde. Eine war eine Stimme, von der Jonesy ihm erzählt hatte, eine Stimme, die er nach seinem Unfall gehört hatte und mit seinen ganzen Schmerzen assoziierte: Hört auf, ich halt’s nicht mehr aus, gebt mir ’ne Spritze, wo ist Marcy, ich will zu Marcy.

Er hörte Bibers Stimme: Guck mal im Nachttopf nach. Und Jonesy erwidern: Wieso klopfen wir nicht einfach an der Badtür an und fragen ihn, wie’s ihm geht?

Die Stimme eines Fremden, der sagte, er müsse nur sein Geschäft erledigen, dann ginge es ihm gleich wieder besser …

… aber das war

Weitere Kostenlose Bücher