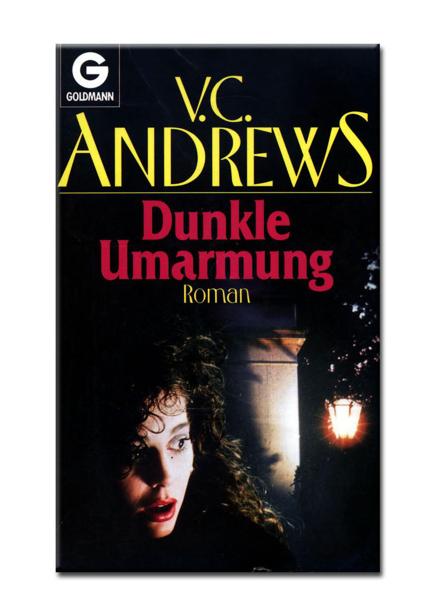

![Dunkle Umarmung]()

Dunkle Umarmung

Er hatte eine Art, diese Dinge so aufrichtig klingen zu lassen. Mir wurde davon immer ganz warm, und ich spürte dieses Prickeln. Dann fühlte ich mich schuldbewußt, weil ich es mir so gutgehen ließ, während der kleine Troy schwerkrank im Krankenhaus lag.

»Sollten wir jetzt nicht lieber zurückgehen?« fragte ich. Er sah mich immer noch mit diesem durchdringenden und direkten Blick an.

»Was? Ach, ja.« Er winkte den Kellner zu sich.

Als wir im Krankenhaus eintrafen, begab er sich sofort in Troys Zimmer, während ich im Korridor wartete. Bald darauf tauchte er zusammen mit dem Arzt wieder auf, und Tony bedeutete mir, zu ihnen zu kommen.

»Das Fieber sinkt«, erklärte er freudig. »Und das Atmen fällt ihm jetzt schon weit weniger schwer. Er wird gesund werden.«

Ich war so erleichtert, daß ich in Tränen ausbrach. Er und der Arzt sahen sich an und lachten, und dann umarmte Tony mich.

»Danke, Leigh«, flüsterte er, »es freut mich sehr, daß du dir soviel aus ihm machst.« Er küßte mich auf die Stirn, und ich sah in seine blauen Augen auf, und in meinem Kopf ging alles wirr durcheinander. So schnell hatte ich mir eine komplette neue Familie angeeignet. Immer dann, wenn ich mich wohl fühlte, vor allem in Tonys Gegenwart, meinte ich, einen Verrat an Daddy zu begehen, und doch schien Tony liebevoll, besorgt und aufmerksam zu sein. Er und ich waren durch Mamas Launen unfreiwillig zusammengekommen, und vielleicht bemühte er sich ebensosehr wie ich, sich an die neue Situation zu gewöhnen und seine Gefühle zu ordnen. Ich entspannte mich in seinen Armen und legte meinen Kopf an seine Schulter. Ich kann ihn nicht hassen, dachte ich. Verzeih mir, Daddy, aber ich kann ihn nicht hassen.

»Möchtest du zu ihm gehen, Leigh?« fragte Tony. »Er ist nicht wach, aber du kannst dich einen Moment lang in die Tür stellen und ihn ansehen.«

»Ja. Danke.«

Tony öffnete die Tür, und ich warf einen Blick auf den kleinen Troy, der noch winziger aussah als heute morgen. Das Krankenhausbett, die Sauerstoffmaske und der Tropf ließen ihn so zierlich erscheinen, so zerbrechlich. Mein Herz strömte ihm entgegen. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, die sich schon wieder in meinen Augenwinkeln sammelten. Tony zog sein Taschentuch heraus und wischte sie weg.

»Er wird wieder gesund«, tröstete er mich und drückte mich wieder an sich. Ich nickte. »Laß uns nach Hause fahren«, sagte er. Als wir diesmal durch die großen Tore von Farthy fuhren, klangen Tonys Worte wahr: »Laß uns nach Hause fahren.«

Ich war hier zu Hause, denn man war nicht in einem Haus oder einer Wohnung zu Hause, die in irgendeiner Straße stand; zu Hause war man dort, wo die Menschen lebten, die einen liebhatten. Ich hatte Daddy sehr lieb, aber er war auf einem Schiff auf dem Meer, und in unserem Haus in Boston lebte jetzt niemand.

Mama war endlich aufgewacht. Tony und ich fanden sie vor ihrer Frisierkommode vor. Sie war gerade erst aufgestanden und trug nur einen langen tannengrünen Seidenmantel, den sie in Europa gekauft hatte. Sie saß da und bürstete sich das Haar.

»Leigh, ich habe vor mehr als einer Stunde nach dir geschickt. Wo bist du gewesen?« fragte sie. Tony blieb hinter mir in der Tür stehen, und wir tauschten enttäuschte Blicke.

»Ich war bei Tony im Krankenhaus, um nach Troy zu sehen, Mama.«

»Ich habe dich doch gebeten, nicht mit dieser Krankheit in Berührung zu kommen. Da kannst du sehen, was es heißt, ein Mädchen in ihrem Alter aufzuziehen, Tony«, schimpfte sie.

»Sie sind wie Wildpferde, stur und unberechenbar.«

»Sie kann sich nicht angesteckt haben, Jillian«, sagte Tony.

»Sie ist nicht in seine Nähe gekommen, und ich fand es wunderbar von ihr, daß sie gekommen ist.«

»Du hättest anrufen können. Wie konntet ihr beide mich hier sitzenlassen. Ich hatte keine Ahnung, was passiert ist… wo doch alle…«

»Ich habe angerufen«, protestierte Tony, »aber die Dienstboten haben mir gesagt, du wolltest von niemandem gestört werden.«

»Also, du hättest wirklich besser als jeder andere wissen müssen, wie erschöpft ich war. Aber jetzt bist du ja sowieso hier. Sag mir, wie geht es ihm?« fragte sie und wandte sich wieder dem Spiegel zu, um eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht zu streichen.

»Das Fieber sinkt. Er ist auf dem Weg der Besserung.«

»Na, siehst du«, sagte sie spitz zu mir. »Wir konnten ja doch nichts tun. Alles liegt in der Hand der Ärzte und der Krankenschwestern, und man muß auf

Weitere Kostenlose Bücher