![Ein diskreter Held]()

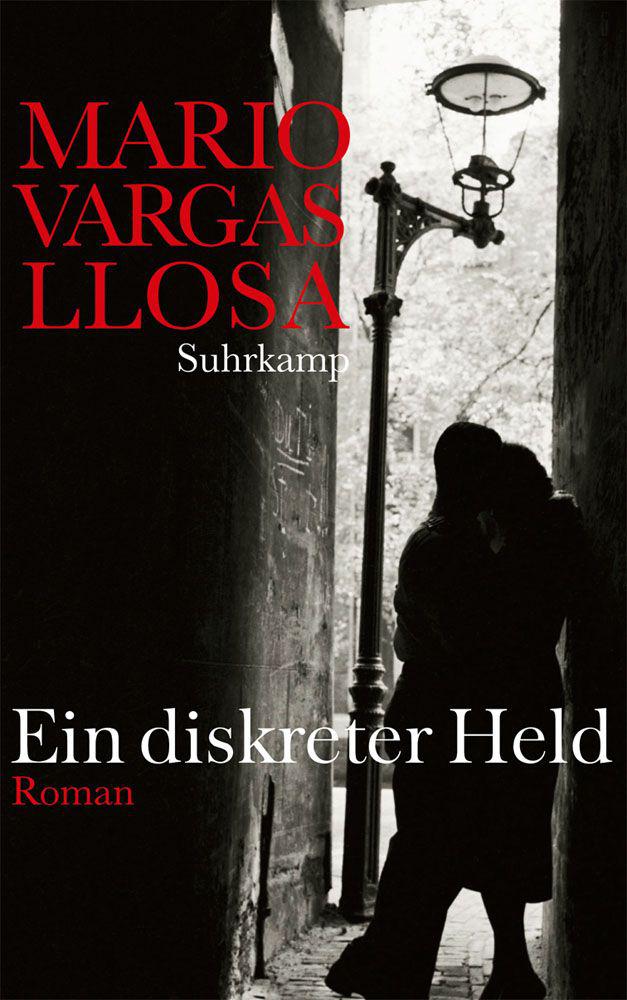

Ein diskreter Held

Unter dem Blutandrang wurde sein Gesicht jetzt hochrot.

»Gut möglich, dass wir es gesagt haben und dass er es gehört hat«, fuhr Miki seinem Bruder in die Parade. »Wir haben es sogar oft gesagt, Onkel. Wir haben ihn nicht geliebt, weil auch er uns nie geliebt hat. Soweit ich mich erinnere, habe ich nie ein liebevolles Wort von ihm gehört. Nie hat er mit uns gespielt, ist nie, so wie die Väter unserer Freunde, mit uns ins Kino oder in den Zirkus gegangen. Ich glaube, er hat sich nicht mal hingesetzt, um mit uns zu reden, hat kaum je das Wort an uns gerichtet. Das Einzige, was er liebte, war seine Firma und seine Arbeit. Weißt du was? Es macht mir nichts aus, dass er von unserem Hass erfahren hat. Denn es war die reine Wahrheit.«

»Mensch, Miki, was redest du für einen Quatsch, du bist ja bloß sauer«, rief Schlaks. »Ich weiß nicht, wozu du uns das erzählt hast, Onkel.«

»Aus einem einfachen Grund, mein Neffe. Damit ihr euch ein für alle Mal diesen absurden Gedanken aus dem Kopfschlagt, euer Vater hätte Armida geheiratet, weil er gaga gewesen wäre, altersdement, weil man ihm einen Zaubertrank gegeben oder schwarze Magie mit ihm getrieben hätte. Er hat geheiratet, weil er erfuhr, dass ihr auf seinen baldigen Tod hofftet, um an sein Vermögen zu kommen und es zu verprassen. Das ist die reine, traurige Wahrheit.«

»Gehen wir lieber, Miki«, sagte Schlaks und stand auf. »Jetzt weißt du, warum ich gegen den Besuch war. Ich habe es dir gesagt, statt uns zu helfen, beleidigt er uns am Ende, genau wie beim letzten Mal. Gehen wir lieber, bevor mir noch der Kragen platzt und ich diesem verdammten Lügner eins in die Fresse gebe.«

»Also, mir jedenfalls hat der Film gefallen«, sagte Lucrecia. »Er ist zwar ziemlich albern, aber ich habe mich amüsiert.«

»Ja, und mehr als ein Abenteuerfilm ist es ein fantastischer«, stimmte Fonchito ein. »Für mich waren die Monster und die Totenköpfe das Beste. Sag nicht, dir hätte er nicht auch gefallen, Papa. Ich habe zu dir rübergesehen, du hast die ganze Zeit auf die Leinwand gestarrt.«

»Na ja, gelangweilt habe ich mich nicht«, musste Rigoberto zugeben. »Nehmen wir ein Taxi. Es wird schon dunkel, und der große Moment naht.«

Sie kehrten zurück zum Hotel, und Rigoberto duschte ausgiebig. Jetzt, wo die Begegnung mit Armida bevorstand, war ihm, als wäre alles tatsächlich so, wie Lucrecia gesagt hatte, unwirklich, ein amüsanter Aberwitz wie der Film, den sie eben gesehen hatten, ohne jede Verbindung zur gelebten Wirklichkeit. Doch plötzlich wurde ihm ganz anders. Vielleicht nahmen ja gerade in diesem Moment irgendwelche Typen, die von dem großen Vermögen wussten, das Ismael Carrera hinterlassen hatte, Armida in die Zange und folterten sie, schnitten ihr einen Finger oder ein Ohr ab, rissen ihr die Nägel aus, ein Auge, um sie zu zwingen, die verlangten Millionen herauszurücken. Vielleicht hatte ihnen auch die Hand zu locker gesessen, und sie war längst tot und verscharrt. Lucrecia duschte ebenfalls, zog sich an, und dann gingen sie hinunter in die Bar. Fonchitoblieb in seinem Zimmer und sah fern; abendessen wolle er nicht, er bestelle sich ein Sandwich und gehe ins Bett.

Die Bar war recht voll, aber niemand schien auf sie zu achten. Sie setzten sich an das Tischchen, das am weitesten entfernt war, und bestellten zwei Whisky Soda mit Eis.

»Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir Armida treffen«, sagte Lucrecia. »Ob es auch stimmt?«

»Schon ein merkwürdiges Gefühl«, antwortete Rigoberto. »Als wäre alles Fiktion, ein Traum, der vielleicht zum Albtraum wird.«

»Josefita, was für ein Name, und wie sie aussieht«, bemerkte sie. »Ehrlich gesagt, mir flattern die Nerven. Und wenn es eine Falle ist? Irgendwelche Gauner, die an dein Geld wollen, Rigoberto?«

»Da hätten sie sich verrechnet«, lachte er. »Meine Brieftasche ist nämlich leer. Aber diese Josefita sieht nicht gerade nach Gangster aus, oder? Genauso der Herr Yanaqué, am Telefon hörte er sich an wie der harmloseste Mensch der Welt.«

Sie tranken den Whisky, bestellten noch einen, und schließlich gingen sie zum Restaurant. Doch keinem der beiden war nach Essen zumute, so dass sie sich, statt an einem der Tische Platz zu nehmen, im Foyer niederließen. Dort saßen sie fast eine Stunde, vergingen vor Ungeduld, wandten den Blick nicht von den Leuten, die das Hotel betraten oder verließen.

Endlich kam Josefita, mit ihren Glubschaugen, großen Ohrringen und ausladenden

Weitere Kostenlose Bücher