![Eine Spur von Verrat]()

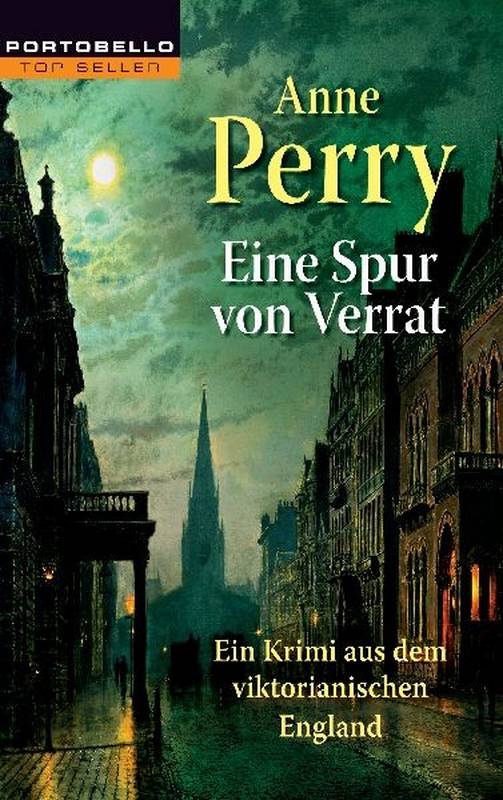

Eine Spur von Verrat

Vermißte, von denen er zwei gefunden hatte; ein halbes Dutzend kleinere Diebstähle; eine Schuldeneintreibung, die er nur deshalb übernommen hatte, weil er wußte, daß der Schuldner sehr wohl in der Lage war zu bezahlen. Wer kein Geld besaß, durfte nach Monks Dafürhalten ruhig ungeschoren davonkommen. Er hatte weiß Gott nicht vor, Jagd auf arme Schlucker zu machen.

Folglich kam ihm dieser gutbezahlte Auftrag einer Anwaltskanzlei überaus gelegen, der Callandra Daviot darüber hinaus womöglich die lang ersehnte Spannung verschaffte. Zum erstenmal, seit er den Dienst quittiert hatte, wurde er mit einem Fall betraut, der wirklich unter die Haut ging und Hilfe von außen dringend erforderlich machte.

Für diesen Tag war es zu spät, um noch etwas zu erreichen; die Schatten wurden bereits länger, der Abendverkehr überflutete die Straßen. Am kommenden Morgen machte er sich jedoch in aller Frühe auf den Weg in die Albany Street, zum Haus von Maxim und Louisa Furnival, in dem der Mord stattgefunden hatte. Er wollte selbst einen Blick auf den Tatort werfen und ihre Version vom Verlauf des Abends hören. Oberflächlich betrachtet schien es in der Tat ein undankbarer Job zu sein, da Alexandra Carlyon die Tat gestanden hatte. Aber vielleicht ging ihre Schwägerin ja doch recht in der Annahme, daß dieses Geständnis lediglich dem Schutz ihrer Tochter diente. Zunächst einmal galt es, die Wahrheit herauszufinden. Was Alexandra Carlyon und Rathbone dann damit anfingen, war deren Sache. Er wußte nur eins: auf Runcorn konnte man sich diesbezüglich nicht verlassen.

Die Grafton Street lag nicht weit von der Albany Street entfernt, und da es ein frischer, sonniger Morgen war, ging er zu Fuß. Auf diese Weise hatte er Zeit, sich seine Fragen zurechtzulegen und sich darüber klar zu werden, wonach er eigentlich suchen wollte. Er ging die Whitfield Street hinauf, Warren Street entlang und bog dann in die Euston Road ein, auf der reger Betrieb herrschte. Ein Brauereiwagen rollte an ihm vorbei. Die großen, schweren Zugpferde mit ihren polierten Geschirren und geflochtenen Mähnen glänzten in der Sonne. Hinter ihnen wimmelte es von Berlinen und Landauern und natürlich den allgegenwärtigen Hansoms.

Auf der anderen Seite der Trinity Church überquerte er die Straße, bog dann nach rechts in die parallel zum Park verlaufende Albany Street ein und marschierte forschen Schrittes bis zum Straßenende, wo sich das Haus der Furnivals befand. Er war derart in Gedanken versunken, daß er die anderen Passanten kaum wahrnahm: flirtende, munter drauflos schwatzende Damen; vornehme Herren, die ein wenig Luft schnappten und sich über Sport oder Geschäfte unterhielten; Diener in Livree, die Botengänge ausführten; die unvermeidlichen Hausierer und Zeitungsjungen. In beiden Richtungen ratterten Kutschen vorbei.

Monk sah aus wie ein Gentleman und hatte auch vor, sich wie einer zu benehmen. Am Ziel angelangt, klopfte er an die Tür und fragte das ihm öffnende Dienstmädchen, ob Mrs. Furnival zu sprechen sei. Vorsichtshalber gab er ihr seine Visitenkarte, auf der sein Name und seine Adresse standen, nicht aber sein Beruf.

»Es geht um eine juristische Angelegenheit, in der Mrs. Furnivals Hilfe benötigt wird«, erklärte er ihr. Ihre durchaus verständliche Unentschlossenheit blieb ihm nicht verborgen. Sie wußte, daß er zum erstenmal hier war, und vermutete zu Recht, daß ihre Herrin ihn ebenfalls nicht kannte. Andererseits sah er gar nicht so übel aus…

»In Ordnung, Sir. Wenn Sie erst einmal hereinkommen wollen? Ich werde inzwischen nachsehen, ob Mrs. Furnival zu Hause ist.«

»Danke.« Monk trat ein, ohne sich an der beschönigenden Wortwahl zu stoßen. »Darf ich hier warten?« fragte er, als sie die Halle erreicht hatten.

»Ja, Sir, wenn es Ihnen nichts ausmacht…« Sie schien ihm vollstes Vertrauen entgegenzubringen, und sobald sie verschwunden war, blickte Monk sich um. Die wunderschöne Treppe führte in einem weiten Bogen von der Wand zu seiner Rechten herab. Die Galerie erstreckte sich über die gesamte Breite der ersten Etage und war seiner Schätzung nach gut zehn Meter lang und etwa sechs Meter hoch. Ein Sturz aus solcher Höhe war mit Sicherheit unangenehm, mußte aber keineswegs tödlich ausgehen. Er hielt es sogar für durchaus möglich, daß jemand das Gleichgewicht verlieren und über das Geländer fallen konnte, ohne überhaupt eine ernstere Verletzung davonzutragen.

Die Rüstung stand exakt unterhalb der

Weitere Kostenlose Bücher