![Entrissen]()

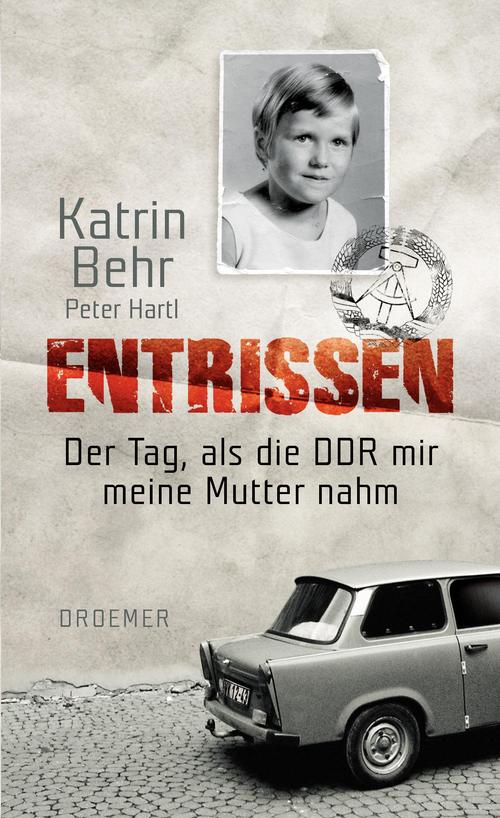

Entrissen

Beweisstück: Nicht Mama hatte mich der Adoption ausgeliefert, sondern der Staat. Dies wurde eindeutig gegen den Willen meiner Mutter verfügt.

Ich konnte es kaum fassen. Was sie bei unserer ersten Begegnung beteuert, ich in meinem notorischen Misstrauen jedoch angezweifelt hatte, stimmte also tatsächlich: Mama hatte uns auf jeden Fall behalten wollen. Sie hatte es ernst gemeint mit dem Versprechen, das sie mir zum Abschied am Tag ihrer Festnahme gegeben hatte. Der Amtsvermerk war die Bescheinigung ihrer mütterlichen Verantwortung. Ihre beharrliche Weigerung, das Sorgerecht für uns aufzugeben, mochte sogar ein Grund für ihren Ausschluss von der Urteilsverkündung gewesen sein.

Weiter hinten im Dokumentenstapel fand sich ein Brief, den Mama nach Verbüßung ihrer Haftstrafe am 13 . Januar 1973 in ihrer ordentlichen Handschrift verfasst hatte. Damals hatten die staatlichen Einrichtungen über unser weiteres Schicksal noch nicht entschieden. Geradezu flehentlich bat sie die Behörden darum, wenigstens meiner Oma den Kontakt zu uns Kindern zu ermöglichen. Sie selbst werde sich jetzt bewähren, um uns, wie in der Urteilsbegründung in Aussicht gestellt, zurückerhalten zu dürfen. Die Jugendhilfe lehnte die Bitte am 7 . Fe-bruar, auf den Tag genau ein Jahr nach unserer Trennung, ab.

Aus dem lapidaren Schreiben ging deutlich hervor, dass, entgegen allen Versprechungen, die Weichen für unseren weiteren Werdegang inzwischen gestellt waren: Um den Kindern »das Einleben in einer fremden Familie zu erleichtern«, hieß es nämlich in dem Bescheid, sei es notwendig, »alle Kontakte zu den bisherigen Verwandten abzubrechen« – im »Interesse von Mirko und Katrin«.

Ich sah die Sachbearbeiterin an und fragte: »Woher wollten die denn wissen, was in unserem Interesse war? Uns ging es doch nur um eins: Wir wollten zurück zu unserer Mama.«

Doch was Kinder wollten, stand damals nicht zur Debatte. Meine Adoption wurde vom Jugendhilfeausschuss beim Rat der Stadt Gera beschlossen und dabei, wie es kühl hieß, »auf die Einwilligung der Mutter (…) verzichtet«.

Mich überfiel maßlose Trauer, ebenso tiefes Mitleid mit meiner Mama, wie ich es zuvor nicht empfunden hatte. Mich reute das Unrecht, das ich ihr mit meinem Argwohn all die Jahre angetan hatte. Was kann für eine Mutter grausamer sein, als gewaltsam von ihren Kindern getrennt zu werden? Zum Abschied bemüht, tapfer zu lächeln, während sie bereits ahnte, dass sie die geliebten kleinen Gesichter vielleicht niemals wiedersah? Ein Einschnitt, eine Amputation: Ein größerer Schmerz ist für eine Mutter wohl kaum vorstellbar, überlegte ich mir, die ich nun selbst zwei Kinder hatte.

Ob meine Mama sich nun damals wirklich etwas zuschulden kommen ließ oder nach den Maßstäben einer freien Gesellschaft zu Unrecht in der Zelle saß: Sie war es nicht, die mich meinem späteren Schicksal ausgeliefert hatte. Für mich war das die wichtigste Erkenntnis aus der Akteneinsicht im Jugendamt. Die DDR hatte mich ihr enteignet – per Gerichtsbeschluss. Jener Staat, der für mich einst die einzig denkbare Gesellschaftsform war. Erstmals wandte sich meine unterschwellige Wut weg von Mama und gegen das abgedankte Regime. Ich begann die Tiefe des Hasses zu begreifen, den ich in Mamas Augen gesehen hatte, als sie meiner Adoptivmutter gegenübersaß. Der Staat hatte sie ihrer Kinder, ihrer Gesundheit und ihres bescheidenen Familienglücks beraubt.

Das bestritt auch die geduldige Sachbearbeiterin nicht. Als sie die Akte schloss, las ich auf der Rückseite des Hefters eine Anweisung aus dem Jahr 1990 , die Unterlagen seien zu vernichten, just in dem Jahr, als ich meine Suche aufgenommen hatte.

»Was machen Sie denn jetzt mit Ihrem Wissen?«, fragte mich die Dame vom Amt zum Abschied.

Ich hatte darüber noch nicht nachgedacht. Doch nun kam mir spontan ein Gedanke in den Sinn. »Ich gehe an die Öffentlichkeit«, sagte ich, selbst ein wenig von meiner Forschheit überrascht. »Ich bin sicher nicht die Einzige, die es auf diese Weise getroffen hat.«

Kein anderer Leidensgenosse, so schwor ich mir in diesem Moment, sollte so lange Zeit für sich alleine kämpfen und einen solch mühsamen Weg zurücklegen müssen wie ich.

[home]

34 .

N och im Flur des Amtsgebäudes griff ich zu meinem Mobiltelefon, um mich bei Mama zu melden. Seit einigen Wochen hatte ich vorsichtig wieder den Kontakt zu ihr gesucht. Wie so oft, wenn die Verbindung zu einer meiner beiden Mütter abflaute,

Weitere Kostenlose Bücher