![Feuer um Mitternacht]()

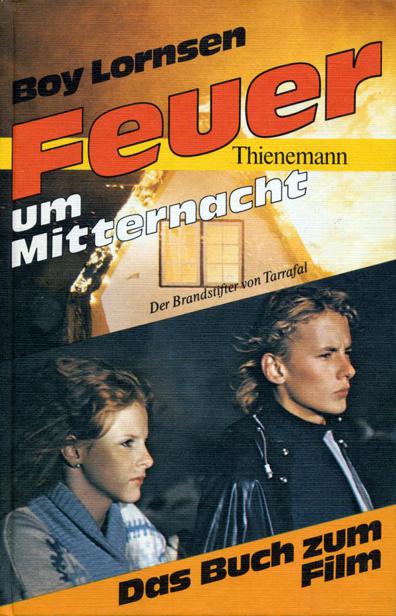

Feuer um Mitternacht

ich nachts unterwegs.

Bei der Idee mit dem roten Hahn hatte Sylvie zuerst Bedenken gehabt. „Mark“, sagte sie, „das ist... Droht man dann nicht mit Feuer? Du willst doch nicht Sönderups Haus anstecken?“

„Ich will ihm Angst einjagen — richtige Angst! Weiter nichts“, erklärte ich ihr.

Dann brannte Peter Sönderups Haus, und er kam in den Flammen um. Gleich danach mußte ich Sylvie schwören, daß ich es nicht getan hatte. Sie glaubte mir. Aber sie ahnte nicht, in welcher teuflischen Klemme ich wirklich steckte. Der rote Hahn entstand auf dem Wasser in meinem Boot. Nach Vaters Tod war es mein Boot geworden. Wir ankerten hart an der zweiten Muschelbank, draußen, wo der Priel die lange S-Kurve ansetzte. Sylvie hatte an alles gedacht. In einer Plastiktasche brachte sie Bleistift, Messer, Tuschkasten, Pinsel und eine Ladung ausgesucht großer Kartoffeln mit. Und weiße Karten — Karten aus dem Haus eines Polizisten! Gut, daß es die Leute in Tarrafal nicht wußten. Dann war einige Zeit nicht mehr mit ihr zu reden. Sie schnippelte, mischte feuerrote Farbe, pinselte, machte Probedrucke, schüttelte unzufrieden den Kopf — nahm eine neue Kartoffel. Drei Kartoffeln brauchte sie, bis ihr der Hahn gelungen erschien.

Ich wartete auf die Ebbe.

Ich hatte noch etwas anderes vor.

Sylvie stempelte drei Karten mit je einem roten Hahn. „Mehr bekommst du nicht“, sagte sie. „Und ich will wissen, wo jede einzelne bleibt!“ Die restlichen Kartoffeln und die drei Stempel warfen wir über Bord, und sie wurden sofort vom Wasser verschluckt. Der Ebbstrom nahm sie mit hinaus, wühlte sie in den Schlick ein, oder noch wahrscheinlicher kriegten die verfressenen Wollhandkrabben sie zwischen die Scheren.

Morgen mußte ich Sylvie noch beibringen, daß ich selber noch einen Hahn geschnitten und gedruckt hatte, weil ich eine von ihren Karten aufbewahren wollte. Ich hätte mir die Arbeit sparen können — jetzt hatte ich Sylvies Hahn doch vernichtet.

Mein Segelboot ging flach, und wir waren so rechtzeitig losgefahren, daß wir noch an unseren Ankerplatz rutschen konnten, bevor uns das Wasser unter dem Kiel weglief. Die Ebbe hatte bald den Meeresboden freigegeben, und aus einer weiten Wasserfläche wurden Flüsse, Bäche und Rinnsale, zwischen denen es gelblich und dunkelblau emporwuchs. Die Sände streckten ihre sandigen oder muschelbewachsenen Rücken heraus. Wir konnten nach den Aalröhren schauen. Ja, Aalröhren — nicht Aalreusen! Das hört sich geheimnisvoll an und ist wohl auch für die meisten Leute ein Geheimnis. Ich habe noch nicht gehört, daß woanders als auf unserer Insel die Aale auf so raffinierte Weise gefangen werden. Dabei ist es bequemer als mit Netz oder Wurm. Das Steilnetz hängt nach jeder Tide voller Wollhandkrabben, die man mühsam herauspulen muß, weil die Biester ihre Scheren und Spinnenbeine durch die engsten Maschen stecken. Aalröhren sind nichts anderes als alte, ausrangierte Ofenrohre. Und das ganze Geheimnis besteht darin, daß man die Gewohnheiten des Aals zum Fang ausnützt und die Rohre an die richtigen Stellen zu legen versteht. Sie dürfen nicht trockenfallen; auch bei Ebbe müssen sie noch genügend Wasserdeckung haben. Und man muß die Stellen markieren, damit man seine Rohre wiederfindet. Ich tat das mit einem kräftigen, oben gegabelten Weidenast, den ich tief in das Watt hineinrammte. Der Aal kriecht gern in alle Löcher hinein — besonders der große Aal. Darum sucht er sich auch in den Röhren einen Standplatz, zu dem er immer wieder zurückkehrt, und wenn ein Aal weggefangen wird, zieht der nächste ein. Manchmal hat ein Rohr sogar zwei Bewohner. Schwieriger wird es, ihn aus dem Rohr zu holen. Man muß ganz behutsam einen Kescher ins Wasser tauchen und den Drahtring eben über die Öffnung streifen. Mit der anderen Hand tastet man sich von der Mitte aus leise an den oberen Rand der anderen Öffnung — packt blitzschnell zu und kippt das Rohr hoch! Wenn man seinen Kescher richtig gehalten hat, windet sich ein Aal im Netz. Oder nicht — wenn keiner drinnen war.

Unser Eimer wurde halbvoll. Ein guter, wenn auch nicht glänzender Fang. Die dicksten Burschen griff ich später mit der Aalschere heraus und gab sie Sylvie mit. Jumbo aß für sein Leben gern Aale. Nur fangen mochte er sie nicht. Ich hätte ihn ohnehin nicht mit auf Fangfahrt genommen. Sein Gewicht von über zwei Zentnern vertrug mein kleines Boot nicht.

Die Sache mit den Pfeilen und den nächtlichen Schüssen

Weitere Kostenlose Bücher