![Freitags Tod]()

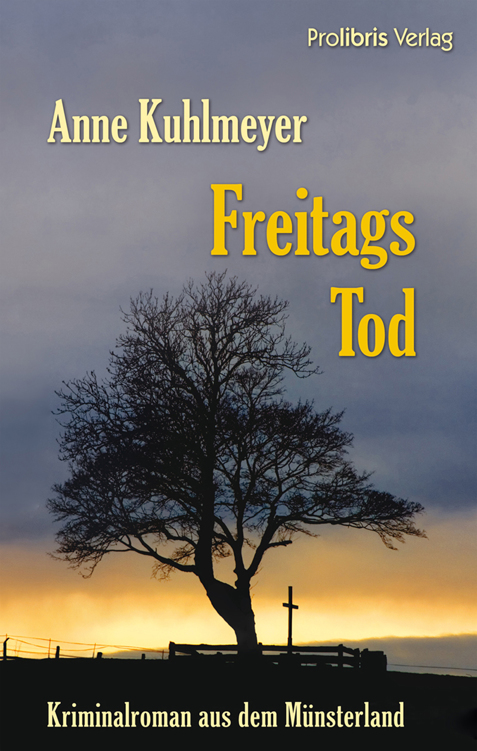

Freitags Tod

kurz die Lider und schlief immer wieder ein, obwohl ich sie ansprach und an der Schulter rüttelte. Lass mich in Ruhe, sagte sie und: Ich kann nicht mehr. In der Küche entdeckte ich eine Packung Valium, aus der viele Dragees fehlten. Sie konnte mir nur bruchstückhaft erzählen, was passiert war, aber ich konnte es mir sowieso denken. Alles mache ich falsch, immer, murmelte sie und schlief wieder ein. Du musst in die Klinik, drängte ich. Aber sie wollte nicht. Ich redete auf sie ein, wollte sie überzeugen, dass sie in der Klinik gut aufgehoben wäre, dass man ihr helfen würde, aus der Situation herauszukommen. Sie musste weg von ihm. Aber sie wollte nicht.«

Inzwischen war es dunkel geworden und Kühle wehte durchs offene Fenster.

»Und dann sind Sie losgegangen und haben ihn umgebracht? Das glaube ich Ihnen nicht«, sagte Julia. Ihr fiel ein, wie abwesend die Witwe gewirkt hatte, als sie die Todesnachricht überbrachten. Zumindest an der Tabletteneinnahme konnte etwas dran sein. Vielleicht hatte Hedwig Freitag ein Suchtproblem, von dem ihr Sohn vorher nichts gewusst hatte.

»Nicht sofort. Mit einem Glas Brandy hab ich mich in den Sessel neben ihr gesetzt und sie angesehen. Nachgedacht, verstehen Sie.«

»Bis Sie zu der Erkenntnis kamen, dass Ihr Vater nicht weiterleben durfte.« Sven beugte sich über den Schreibtisch, und Henry hob die Schultern.

»Ja. Nein. So ungefähr. Bis ich zu der Erkenntnis kam, dass es nie aufhören würde. Nie. Nach ein paar weiteren Brandys bin ich los und habe es getan.« Damit schloss er seinen Bericht.

»Wie?«, fragte Julia. Er sah erstaunt auf.

»Das dürfte Ihnen nicht entgangen sein«, gab er zurück. Julia hatte das Gefühl, dass sein Inneres sich verschloss.

»Wir wollen es aber von Ihnen wissen, weil wir Ihnen diese Story nämlich nicht abnehmen.«

»Und wozu sollte ich sie erzählen?«

»Sagen Sie es uns.« Eine Weile sagte niemand etwas.

»Wie stehen Sie zu Herrn Eck?«, fragte Sven. Er rutschte auf seinem Stuhl herum, und Julia wusste, dass er dringend eine Zigarette rauchen wollte. Henry Freitag blinzelte.

»Zu Herrn Eck. Ja. Er ist ganz okay. Ich mochte ihn immer gern. Er hat eine freundlich-verbindliche Art. Keine Ahnung, wie er sich mit Gottfried einlassen konnte. Wahrscheinlich ist er ziemlich schlecht weggekommen dabei. Jedenfalls würde mich das nicht wundern. Warum wollen Sie das wissen?«

Julia ignorierte die Frage. »Kommen wir auf den Tathergang zurück. Sie hatten also ein paar Brandys getrunken, und dann?«

»Ging ich ins Altenheim.«

»Zu Fuß. Wann war das?«

Henry hob die Schultern. »Ich hatte wohl einige Brandys getrunken. Es war spät, sehr spät. Nachts.«

»Was passierte dann?«

»Gottfried saß an seinem Schreibtisch. Als ich eintrat, erschrak er. Hatte mich wohl nicht erwartet, der Alte.« Ein Lächeln glitt über Henrys Gesicht.

»Wie sind Sie in das Altenheim hineingekommen, war nicht abgeschlossen?«

»Doch, klar. Ich hatte einen Schlüssel.«

»Woher?«

»Aus Gottfrieds Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer. Ich wusste ja, dass da ein Ersatzschlüssel liegt. Der lag da immer schon, das wusste jeder. In solchen Dingen war der Alte ja zwanghaft.«

»Und woher wussten Sie, dass Ihr Vater in seinem Büro sein würde?«

»Wo sollte er sonst sein? Es war ja nicht das erste Mal.«

»Und weiter?«, fragte Sven. Er wollte zu einem Ende kommen.

Und Henry erzählte weiter …

Der Alte raffte ein paar Dokumente zu einem Haufen zusammen, setzte die Lesebrille ab und faltete die Hände wie zum Gebet.

»Was willst du?«

Henry schloss die Tür hinter sich, seine Beine fühlten sich unsicher an, er wankte ein wenig und hielt sich am Türrahmen fest.

»Hau ab, Henry, du bist besoffen!«

»Was hast du mit Mutter gemacht?« Er trat einige Schritte nach vorn, stützte sich am Schreibtisch ab.

Gottfried Freitag nahm die Unterlagen vom Schreibtisch und stopfte sie in die Schreibtischschublade. »Seit wann kümmerst du dich um deine Mutter? Seit wann interessierst du dich überhaupt für meine Familie?«

»Deine Familie?«

Die Augen des Alten hatten den starren, eisigen Blick angenommen, den Henry als Kind gefürchtet hatte. Heute nicht mehr. Er richtete sich auf und verschränkte die Arme vor der Brust. »Deine Familie? Dein Haus, dein Auto, deine Frau, deine Tochter. Alles deins, was?«

»Allerdings. Nur einen Sohn habe ich nicht mehr.«

»Schon um den ersten hast du dich nicht gekümmert, hast für ihn nicht einmal Unterhalt

Weitere Kostenlose Bücher