![Freitags Tod]()

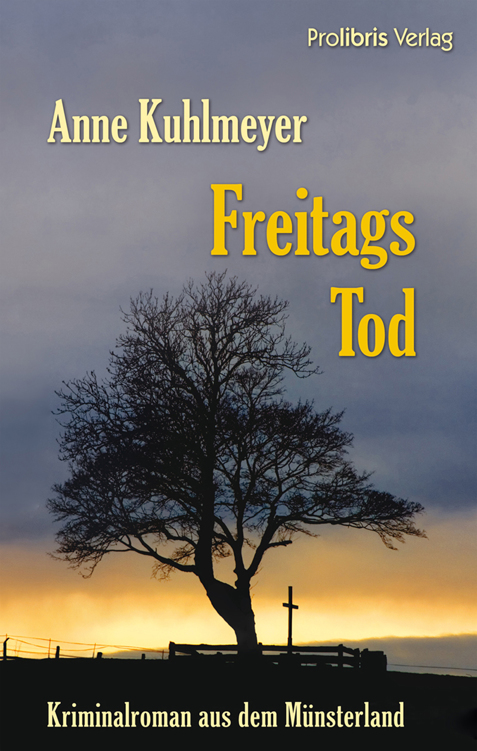

Freitags Tod

die Augen zusammen. »Auf so ein Erbe scheiße ich!«

»Ach ja? Ihr Vater war kein armer Mann.«

»Davon habe ich all die Jahre nichts gemerkt.«

»Eben.« Conrad sah Tom ins Gesicht, der hielt dem Blick stand.

»Sie verdächtigen mich? Dann nehmen Sie mich doch fest.«

»Sie haben Erfahrung darin, nicht wahr? Ihre Drogensucht ist bestimmt nicht billig.« Conrad lehnte sich zurück.

»Und deshalb bringe ich den Alten um. Sicher. Aber was ist, wenn ich gar keine Drogen mehr nehme?«

»Es würde sich günstig auf Ihre Gesundheit auswirken. Aber eine Erbschaft in nicht geringer Höhe wäre trotzdem ein Motiv, finden Sie nicht?«

»Nein. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist nicht viel.«

So kam Conrad nicht weiter. Er musste mehr wissen über diesen Menschen, der ihm gegenübersaß. »Welche Beziehung haben sie zu Sophie Freitag?«

»Keine.«

Conrad lehnte sich über den Tisch. »Keine? Sie ist Ihre Halbschwester. Sie wussten, dass sie von Ihrem Vater geschlagen wird, deshalb haben Sie ihm gedroht. Also noch einmal: Welche Beziehung haben Sie zu Sophie?«

Das Bier kam. Tom leerte das Glas, bestellte zwei neue und zwei Weinbrand dazu, obwohl Conrad »nein danke« und »nicht für mich« sagte. Tom sah aus dem Fenster. Dunkelheit senkte sich herab. »Sie war ein kluges kleines Mädchen, als ich sie kennenlernte. Zierlich, agil, immer gut gelaunt. Als ich sie nach Jahren wiedertraf, war sie eine Ruine. Und glauben Sie mir, ich weiß, wie man dahinkommt.«

»So. Sie wissen das. Und wie kommt man dahin?« Conrad schwenkte den Weinbrand in seiner Hand und nahm nun doch einen Schluck. Er war gut.

Tom sah ihn an, als hätte er es mit einem Idioten zu tun. Aber Conrad schüttelte den Kopf, hob die Schultern und drehte die Handflächen nach oben. Tom blickte in sein Glas und erzählte. Die Jahre im Heim seien ein Alptraum gewesen, Schläge und Demütigungen, jeden Tag. Solch eine Erfahrung wünschte er niemandem. Sophie, seine Halbschwester, hatte sie machen müssen und das nicht im Heim, sondern in der eigenen Familie. Aber Tom wollte, dass es aufhörte.

»Ich dachte immer, sie hätten es gut da, Sophie und Henry. Viel besser, als ich es hatte. Sie hätten ein Zuhause, wie ich mir eines wünschte, glaubte ich. Aber es war nicht so. Das wusste ich sofort, als ich Sophie wiedersah. Sie war dick geworden und warf sich irgendwelches Zeug ein, wovon sie mal ganz aufgedreht und mal ganz schläfrig wurde.«

»Wann haben Sie sie denn getroffen?«

»Ende April. Sophie hatte mich zu ihrem Geburtstag eingeladen.«

Conrad war überrascht. »So gut kannten Sie sich? Tat sie das immer?«

»Nein. Es war das erste Mal. Ich habe mich auch gewundert.«

»Aber Sie sind hingefahren.«

»Ja.«

»Warum?«

Tom überlegte eine Weile. »Ihre E-Mail hatte etwas Dringliches. Es waren weniger die Worte selbst, mehr … Ich kann nicht sagen, woran es lag. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es ihr wichtig war, mich zu sehen. Und ich hatte gerade nichts anderes zu tun. Annelie und Frieder versorgen manchmal den Laden, wenn ich mal raus muss. Sie machen das gern, haben nicht viel Abwechslung, die beiden.«

»Und was hat es so Dringendes gegeben?«

Tom wich Conrads Blick aus. »Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich war ziemlich geschockt, als ich sie sah. Als ich sah, was aus dem kleinen Mädchen geworden war. Der Geburtstag fand in einer Disco statt. Sie hatte zwei Kumpels mit. Reden konnte man da nicht. Ich hab in einer Pension übernachtet, und wir trafen uns am nächsten Morgen mit Henry zu einem späten Frühstück bei McDonalds. Sophie machte ein paar Andeutungen, es gäbe Stress zu Hause, aber Henry unterbrach sie dauernd. Vielleicht hätte sie mehr erzählt, wenn ich allein mit ihr gesprochen hätte.«

»Haben Sie Ihren Vater getroffen?«

Die Antwort kam schnell, zu schnell nach Conrads Geschmack.

»Nein.«

»Warum nicht?«

Tom lachte. »Warum nicht? Als ich vor Jahren auf der Suche nach ihm war und ihn schließlich ausfindig gemacht habe, hatte ich mir erhofft, dass es einen Grund geben würde, weshalb er sich nie gemeldet, sich nie um mich und meine Mutter gekümmert hatte. Aber ich konnte ihn nicht finden, den Grund. Als kleiner Junge dachte ich immer, mit mir sei was nicht in Ordnung. Später begriff ich, dass die politischen Verhältnisse es nicht erlaubten. Das redete ich mir zumindest ein. Kurz nach meinem achtzehnten Geburtstag fuhr ich zu ihm, obwohl meine Mutter versuchte, mich davon abzuhalten.

Weitere Kostenlose Bücher