![Gefangen in Afrika: Roman nach einer wahren Geschichte (German Edition)]()

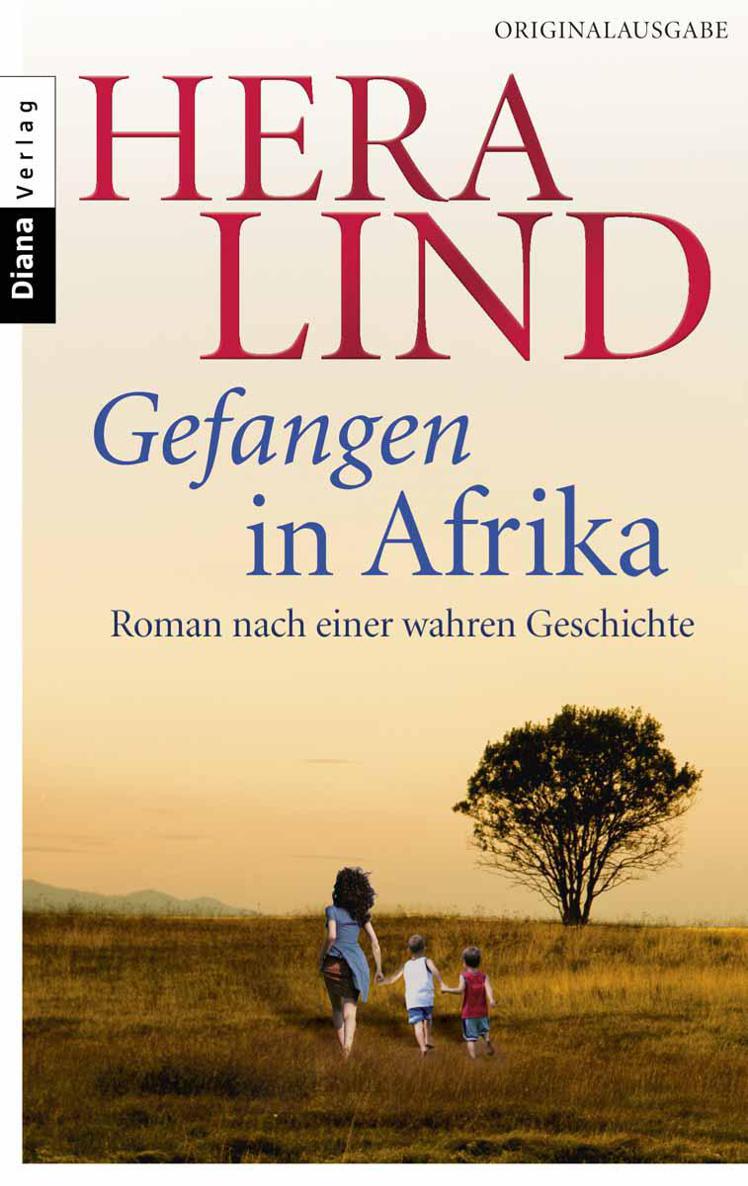

Gefangen in Afrika: Roman nach einer wahren Geschichte (German Edition)

hypnotisiert saß ich da. Ich war total verwirrt.

»Du hast gerade erzählt, wie deine Schwester samt Baby von deinen Eltern vom Hof gejagt worden ist. Damals warst du dreizehn.«

»Ja.« Mein Mund war plötzlich wie ausgetrocknet.

»Und? Wie lange hast du es noch zu Hause ausgehalten?«

Lag seine Hand immer noch auf meiner Stuhllehne? Sie schien zu brennen, so heiß war sie plötzlich.

Ich schluckte, zwang mich aber, mit meiner Geschichte fortzufahren.

Jedes Jahr kam eine Händlerin in unsere Siedlung, die Samenbestellungen fürs nächste Jahr entgegennahm. Meine Mutter hatte einen winzigen Gemüsegarten neben dem Küchenfenster, die einzigen Blumen, die bei uns wuchsen, waren Frühlingstulpen, denn die machten keine Arbeit. Aber für Salat und Tomaten, Kresse und Zwiebeln, Kräuter und Beerensträucher brauchte sie alljährlich Samen.

Ich hatte dem Besuch der Samenhändlerin schon seit Wochen entgegengefiebert. Diese Frau hatte nämlich ein Auto! Sie war der einzige Mensch außer Pfarrer und Krankenschwester, die sich damals mit einem motorisierten Untersatz in unsere Steinbruchsiedlung verirrte. Meine Volksschule hatte ich in diesem Sommer mit Ach und Krach abgeschlossen. Ich war keine gute Schülerin gewesen, wann hätte ich denn auch lernen sollen? Die Schulaufgaben musste ich abends nach der Feldarbeit erledigen, am Küchentisch mit der verschmierten Wachstuchtischdecke neben meinen sich anschweigenden Eltern. Oft sackte ich schlafend über meinem Heft zusammen, um am nächsten Morgen von der Lehrerin für nicht gemachte Hausaufgaben Schläge mit dem Holzlineal zu kassieren. Ein Junge aus meiner Klasse, Robert, ein Bauernsohn, hatte eine Zeit lang Mitleid mit mir und nahm mich mit zu sich nach Hause, wo ich seine Aufgaben abschreiben durfte. Von seinem Elternhaus lief ich abends im Dunkeln nach Hause, wo ich dann wieder Ärger mit meinen Eltern bekam, weil ich nicht in Haushalt und Stall mitgeholfen hatte. Aber als Roberts Eltern sahen, wie ungepflegt und unterernährt ich war, durfte ich nicht mehr kommen. Ich war kein Umgang für ihren Robert. Für ihn wollten sie eine dralle Bauerntochter mit blondem Haarkranz und kein ausgezehrtes, schwarzhaariges Zigeunerkind.

Nachdem ich mit der Schule fertig war, konnte ich immerhin lesen und schreiben und beherrschte das kleine Einmaleins. »Brauchen Sie zufällig Hilfe, oder wissen Sie jemanden, der eine Arbeitskraft sucht?«

Es kostete mich kaum Überwindung, die Samenhändlerin anzusprechen. Ich wollte nur weg. Weg aus diesem Loch, aus diesem Elend, aus der trostlosen Einsamkeit. Hier hatte ich keine Zukunft. Jetzt, wo die Schule vorbei war, war ich meiner Mutter rund um die Uhr ausgeliefert, und ihre Verbitterung nahm von Tag zu Tag zu.

»Also ich selbst benötige niemanden, aber mein Neffe in Gönningen, der tät schon Hilfe brauchen!«

Die Samenhändlerin ließ sich schwerfällig auf unsere Küchenbank fallen und erzählte bei einer Tasse Malzkaffee, dass die Frau des Neffen ihr zweites Kind erwartete und Hilfe im Haushalt brauche. Der Neffe Matthias habe auch eine Samenhandlung, in der die junge Frau Margit mithelfen müsse. »Aber zahlen tun die nix!«

»Nein, nein!«, rief ich schnell und goss der guten Frau Kaffee nach. »Wer redet denn von Bezahlen? Ich bin zufrieden, wenn ich zu essen habe und vielleicht ein Bett.«

Margit und Matthias. Was für schöne Namen. Bestimmt waren das wundervolle Menschen. Junge liebevolle Eltern. Sie wohnten in einer richtigen Stadt! Ich träumte mich bereits in ihre Familie.

In dem Moment kam meine Mutter aus dem Stall herein, knallte den Eimer auf den Küchenfußboden, stemmte die Hände in die Hüften und musterte die Frau. »Tun Sie meiner Tochter Flöhe ins Ohr setzen?«

»Sie hat gefragt«, gab die Frau knapp zur Antwort. »Ich hab das Thema nicht angesprochen.« Verächtlich ließ sie den Blick über meine magere Erscheinung schweifen.

»Besser als hier würd’s ihr bei meinem Neffen allemal gehen.«

»Mutter, da könnte ich arbeiten!«, platzte es aus mir heraus. »Die wohnen in der Stadt, ich hätte ein eigenes Zimmer und könnte was lernen!« Aufgeregt hüpfte ich vor ihr auf und ab. »Bitte lass mich doch! Mich hält hier nichts mehr!«

»So, dich hält hier nichts mehr! Haben wir uns nicht den Rücken krumm geschuftet für dich?« Sie machte eine drohende Geste, so als wollte sie mir eine knallen. Ich wich ihr geschickt aus.

»Doch, natürlich, Mutter, aber ich bin jetzt dreizehn, ich muss doch

Weitere Kostenlose Bücher