![Haus des Todes]()

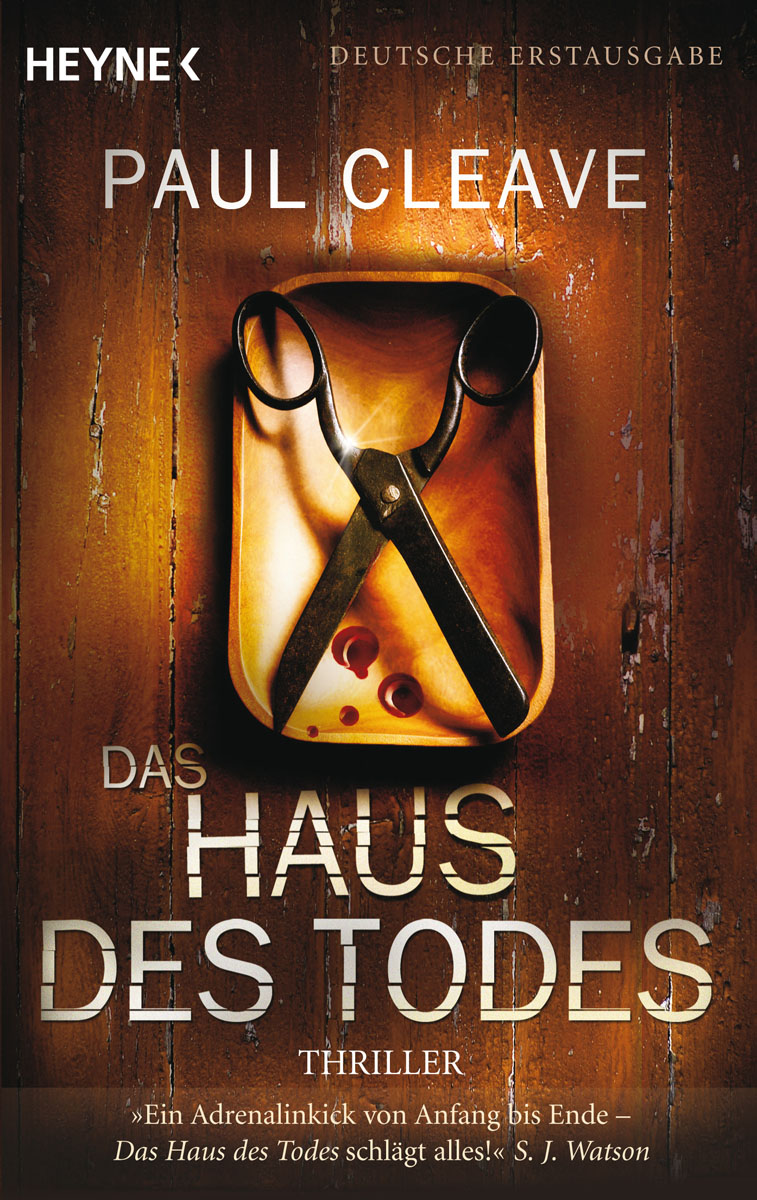

Haus des Todes

inzwischen verflogen, und mein Hemd ist voller Kotzflecken, obwohl ich versucht habe, sie mit meinen Fingern abzuwischen. Es ist halb sechs, als der erste von mehreren Streifenwagen, die Schroder hergeschickt hat, in die Straße biegt. Demnach lehne ich seit dreißig Minuten an meinem Auto. Ich winke den Wagen zu mir. Der Fahrer ist offensichtlich stinksauer und kurz davor, mich zu verhaften, bis ich ihm und

seinem Partner meine Marke zeige, worauf er erst recht sauer wird. Ich bin ebenfalls sauer und will wissen, warum sie verdammt noch mal so lange gebraucht haben, und er erklärt es mir in einem Wort – Autofreaks.

Wir fahren durchs Viertel, er steuert den Wagen, und ich blute, während sein Partner nach sämtlichen Richtungen Ausschau hält und mit einer Taschenlampe aus dem Fenster hinaus in die Dunkelheit leuchtet. Keiner von uns sagt einen Ton. Die Gemüter sind immer noch erhitzt. Von Cole ist keine Spur zu sehen. Inzwischen helfen uns fünf weitere Streifenwagen bei der Suche. Auf den Straßen herrscht kaum Verkehr. Cole ist woandershin gefahren. Ich hatte die Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Ich war ganz dicht dran, ganz dicht dran, Stanton und seine beiden Töchter zu befreien.

Irgendwann habe ich so starke Schmerzen, und auf der Rückbank ist so viel Blut, dass wir ins Krankenhaus fahren. Mit einem Hundebiss ist nicht zu spaßen. Es ist fast sechs Uhr, als wir den Stadtrand erreichen, und für die letzten paar Kilometer brauchen wir eine weitere halbe Stunde. Dank der Freaks mit ihren Autos und ihrem Bedürfnis, zu einer Gang zu gehören oder Teil eines Kults zu sein, doch dem Rest von Christchurch geht das alles einfach nur mächtig auf die Eier. Ich bin sauer, weil ich den Termin mit Forster und Bridget verpasse. Wir halten vor dem Eingang der Notaufnahme, und keiner der Cops begleitet mich hinein. Das Gute an dem Biss ist, dass er mich wach hält, das Schlechte, dass mein Schuh voller Blut ist. Das Wartezimmer ist mit Leuten gefüllt, bei denen heute

irgendwann irgendetwas schiefgelaufen ist; entweder haben sie sich mit dem Hammer auf den Finger geschlagen, oder sie haben sich beim Gitarrespielen verhaspelt; und da sind Schulkinder, die sich beim Fußball den Arm gebrochen haben, und Hausfrauen, die gegen die Tür gerannt sind, weil das Essen nicht rechtzeitig fertig war. Ich zeige meine Marke. Darum und wegen der Löcher in meinem Bein werde ich vorgezogen, sehr zum Leidwesen der anderen Patienten. Ich werde durch eine Doppeltür hinter einen Paravent gebracht und aufgefordert, die Hose auszuziehen. Ein paar Minuten später erscheint ein Arzt. Ohne große Anteilnahme betastet er die Wunde.

»Sieht nicht gut aus«, sagt er, und er selbst sieht auch nicht gut aus, mit den kümmerlichen Haarsträhnen auf seiner Halbglatze und den blutunterlaufenen Augen; sein Atem riecht nach Kaffee. »Sie dürfen in den nächsten Tagen das Bein nicht belasten, außerdem bekommen Sie gleich ein paar Spritzen. Ich werde eine Schwester die Wunde säubern lassen und sie dann nähen. Und ich rate Ihnen, sich von Hunden fernzuhalten.«

Die Schwester ist eine korpulente Frau mit freundlichen Augen und einem noch freundlicheren Lächeln. Sie meint, ich sähe aus, als käme ich gerade aus dem Krieg. Sie sagt, die Wunde werde wieder verheilen und dass der letzte Patient mit einem Hundebiss, um den sie sich gekümmert habe, seine Nase, eine Wange und ein Ohr verloren hat. Sie berichtet, wie traurig das war, mit einem Lächeln, als würde sie mir gerade von ihren reizenden Enkeln erzählen. Sie gibt mir zwei Spritzen in den Arm,

und es tut weh. Als sie die Wunde fertig gesäubert hat, bin ich für zehn Minuten mit meinem pulsierenden Arm und meinem pulsierenden Bein allein, dann kehrt der Arzt zurück. Im Flur gehen Ärzte und Schwestern vorbei, einige wirken ausgeschlafen, andere, als wären sie schon den ganzen Tag auf den Beinen. Er wirft einen Blick auf die Wunde und nickt. Dann betäubt er die Stelle und wartet eine Minute, bevor er mit einer Nadel hineinsticht.

»Spüren Sie das?«

»Nein.«

»Gut.«

Einige der Löcher sind tiefer als die anderen, einige breiter, aber alle sehen sie etwa gleich fies aus.

»Ich hatte vorhin Kopfschmerzen.«

Ohne aufzuschauen, näht er weiter. »Was für Kopfschmerzen?«

»Schlimme«, sage ich und erzähle ihm von der Attacke mit dem Glas, dem Auslöser der Schmerzen, und davon, was gestern passiert ist.

»Sie sollten einen Arzt aufsuchen«, erklärt er.

»Das tu ich doch

Weitere Kostenlose Bücher