![Haus des Todes]()

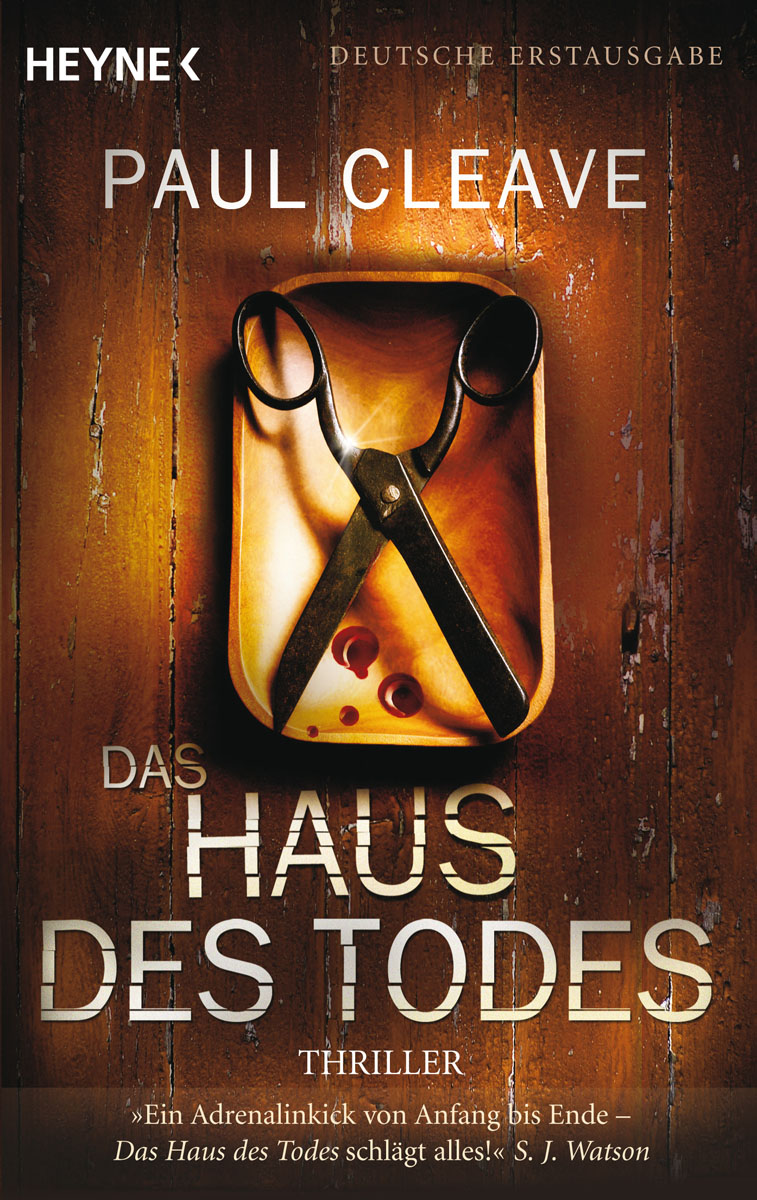

Haus des Todes

oder nickt oder eine Faust zur Siegergeste ballt. »Zwei der Mädchen sind unverletzt«, sagt er. »Wir schaffen das. Wir werden diesen Burschen schnappen und alle befreien. Ich spüre es. Ich schicke dir sofort Verstärkung.«

»Halt«, sage ich. »Keine Verstärkung.«

»Was?«

»Bring nur ein paar Leute in Zivil mit«, sage ich, »und einen Sanitäter, damit er Tabitha untersucht – sie wurde betäubt. Sie weiß nicht, ob Cole noch mal zurückkommt.

Falls ja, können wir ihm im Haus auflauern. Falls nicht, ist er schon über alle Berge. Es hat also keinen Sinn, alle verfügbaren Beamten herzuschicken.«

»Gute Idee. Bald gehörst du garantiert wieder zum Team, Tate. Tolle Arbeit. Wirklich, tolle Arbeit! Okay. Wir sind in ein paar Minuten bei dir.«

Ich lege auf. Tabitha hat das Wasser inzwischen abgestellt. Sie rappelt sich hoch und lehnt sich gegen die Wand der Dusche.

»Sie haben gesagt, Sie sind Polizist?«, fragt sie.

Ich reiche ihr ein Handtuch und zeige ihr meine Marke. Ohne sie anzusehen, vergräbt sie ihr Gesicht im Handtuch.

»Ich suche nach Cole«, erkläre ich ihr.

»Was?«, fragt sie und nimmt das Handtuch herunter.

»Caleb Cole. Ich suche nach ihm.«

»Einen Moment bitte«, sagt sie.

Ich lasse sie im Badezimmer allein und gehe in die Küche. Ich setze Wasser auf, schalte den Kocher kurz bevor der Siedepunkt erreicht ist wieder aus und mache einen starken Kaffee. Der gefüllte Becher steht bereits auf einem Untersetzer auf dem Couchtisch, als Tabitha das Wohnzimmer betritt. Sie hat sich abgetrocknet und frische Sachen angezogen: eine Jeans und eine Fleecejacke, in deren Taschen sie ihre Hände tief vergraben hat.

»Trinken Sie«, sage ich und reiche ihr den Kaffee. »Er ist nicht besonders heiß.«

Tabitha trinkt die Hälfte in einem Zug aus. Dann gibt sie mir den Becher zurück. »Mir ist schlecht«, sagt sie,

rennt in die Küche und übergibt sich in die Spüle. Sie dreht den Wasserhahn so stark auf, dass ihr das Wasser entgegenspritzt. Dann säubert sie die Spüle, dreht den Hahn wieder ein wenig zu und hält das Gesicht darunter. Sie nimmt einen Schluck Wasser und spuckt es wieder aus, dann noch einen und noch einen. Als sie fertig ist, wendet sie sich um und lehnt sich gegen die Spüle; die Vorderseite ihrer Fleecejacke ist mit Wassertropfen übersät.

»Das war bestimmt die schlimmste Reaktion auf einen Kaffee von mir, die ich je erlebt habe«, sage ich.

Sie lächelt. »Ich hasse Kaffee. Ich bin Teetrinkerin.«

Ich erwidere ihr Lächeln. »Sind Sie okay? Wollen Sie sich nicht setzen?«

»Mir geht’s gut«, sagt sie. »Mir ist nur etwas schwindlig.«

»Wann ist Caleb Cole aufgebrochen?«

Sie nimmt ein Geschirrtuch und wischt sich damit übers Gesicht. Dabei schiebt sie ihre Haare hinters Ohr, sodass man auf ihrer braungebrannten Haut eine blasse Narbe erkennen kann.

»Wie spät ist es jetzt?«, fragt sie.

»Halb elf.«

»Vor einer Stunde.«

»Hat er Ihnen gesagt, wo er hinfährt?«

Sie knüllt das Geschirrtuch zusammen und wirft es in die Spüle. »Nein.«

»Kommt er zurück?«

»Nein.«

Ich stelle den halb leeren Kaffeebecher auf der Arbeitsplatte ab. »Hören Sie, ich muss Ihnen was sagen, bevor die Kollegen hier auftauchen.«

Mit dem veränderten Tonfall in meiner Stimme ändert sich auch ihr Gesichtsausdruck. »Was denn?«

»Ich weiß von Victoria Brown.«

»Was?«

»Ich weiß, dass Sie diejenige waren, die sie verletzt hat.«

»Oh mein Gott«, sagt sie und senkt den Blick.

»Hören Sie«, erkläre ich und lege ihr die Hand auf den Unterarm. »Davon muss niemand sonst etwas erfahren. Alles wird gut, aber Sie müssen mir vertrauen. Ich will Caleb Cole stellen, bevor er noch mehr Leuten etwas antut, das ist alles.«

»Ich wollte sie nicht so schlimm verletzen. Eigentlich wollte ich sie überhaupt nicht verletzen. Ich kam aus der Kabine, und da stand sie plötzlich vor mir. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt darüber nachgedacht habe.«

»Ist schon in Ordnung«, sage ich. »Alles wird gut.«

»Es … es ist einfach passiert«, sagt sie und greift erneut nach dem Geschirrtuch, um sich damit die Augen abzutupfen. »Ich bin einfach abgehauen. Ich habe sie dort liegen lassen und bin abgehauen. Wenn ich Hilfe geholt hätte, hätten die Ärzte vielleicht mehr für sie tun können.«

»Ich weiß, dass Sie deswegen ein schlechtes Gewissen haben«, sage ich, »und ich bin froh darüber. Denn das heißt, dass Sie ein guter Mensch sind. Sollte allerdings die

Weitere Kostenlose Bücher