![Hexengold]()

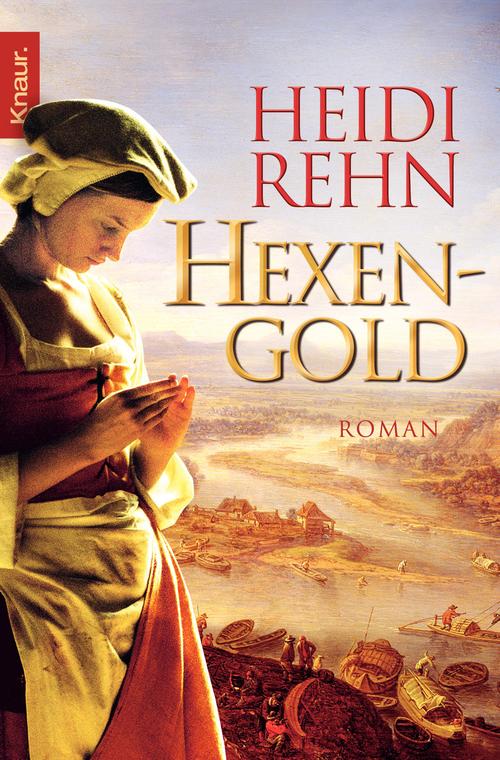

Hexengold

wieder draußen waren. »Wahrscheinlich hat er gerade erst jemand anderem einen Rock aus den Resten deines Stoffes verkauft. Jetzt muss er sich was einfallen lassen, ihn nicht zu verprellen.«

»Ich bin mir sicher, das wird ihm gelingen. Bislang ist er stets einfallsreich gewesen und hat mindestens noch eine weitere Frankfurterin mit meinem Stoff ausstaffiert.«

»Wenn du das weißt, warum sagst du es ihm nicht auf den Kopf zu? Oder suchst dir einen anderen Schneider?« Empört zupfte Adelaide an ihren Handschuhen.

»Nenn mir einen Schneider in der Stadt, der sich nicht auf diese Weise einen kleinen Nebenverdienst verschafft. Solange er mir meine Sachen ordentlich näht, gönne ich es ihm.«

»Du bist viel zu nachsichtig.«

»Wäre ich das nicht, müsste ich dich und Mathias gleich als Erste aus meinem Haus werfen«, stellte Magdalena ungerührt fest.

»Fang nicht schon wieder damit an, dass wir auf deine Kosten leben!«, brauste Adelaide auf. Die rotgefrorene Nasenspitze ragte erbost in die Luft.

»Tue ich nicht, solange du mir nicht vorwirfst, zu nachsichtig oder zu großzügig zu sein.«

Für einen Moment verharrten sie dicht voreinander und sahen sich eindringlich in die Augen. Wie auf Kommando verzogen beide gleichzeitig den Mund und lachten los.

»Also gut, hören wir auf. Lass uns lieber die Gunst der Stunde nutzen und noch in die Judengasse gehen.« Um nicht auf der Schwelle festzufrieren, stieß Adelaide sie in die Seite.

»Was willst du dort?«, fragte Magdalena. Es lag auf der Hand, dass sie wohl kaum in einen der Buchläden wollte, die sie und Carlotta so schätzten. Doch es wunderte sie, was ihre Base noch von Wert besitzen mochte, um es beim Juden anzubieten, ganz zu schweigen davon, wozu sie Geld brauchte. Bislang nahm sie sich alles, was sie benötigte, von Eric und ihr.

»Ich habe dort etwas zu erledigen«, erklärte Adelaide geheimnistuerisch. »Es wird nicht schaden, wenn du mitkommst.«

Die langgezogene Außenmauer des Dominikanerklosters bot Schutz vor dem eisigen Wind. Über einen kleinen Platz gelangten sie zu einem Tor und von dort in die lange, im weiten Bogen nach Norden verlaufende Judengasse.

Trotz der Kälte herrschte reges Treiben. Eng duckten sich die winzigen Fachwerkhäuser aneinander. In nahezu jedem befand sich ebenerdig ein kleiner Laden mit den unterschiedlichsten Waren. Türen und Fenster standen trotz der Kälte einladend weit offen. Adelaide und Magdalena schenkten dem bunten Gewusel auf der Straße wenig Beachtung. Zur Genüge kannten sie das Gebaren der spitzbärtigen Männer mit den langen, schwarzen Mänteln und den riesigen, runden Kragen. Zielstrebig ging die Base auf ein Haus zu.

»Was willst du bei Finkelstein?« Magdalena berührte sie am Arm. War ihr erster Gedanke vorhin doch richtig gewesen? Eine Base war wie die andere. Panik erfasste sie. Ihre freie Hand tastete am Hals entlang, und sie beruhigte sich erst ein wenig, als sie den Bernstein fühlte. Sie ist nur ein einsamer, dunkler Schatten, beschwor sie sich, mehr nicht.

»Du kennst ihn also auch?« Belustigt spitzte Adelaide den Mund.

»Wer kennt den guten, alten Goldschmied Finkelstein nicht?« Magdalenas Augen verengten sich. Sie befürchtete Schlimmes. Bangen Herzens erkundigte sie sich: »Hast du überhaupt noch Schätze, die du an ihn verkaufen kannst?«

»Keine Sorge, nie und nimmer wäre ich so dreist, dir deinen Bernstein zu stehlen und vor deinen Augen zu verhökern.«

Einen Moment fühlte Magdalena sich ertappt. Ihre Wangen begannen zu glühen, und sie senkte hastig den Kopf.

»Ist schon gut«, lenkte Adelaide ein. »Ich bin selbst schuld, dass du so von mir denkst. Noch aber besitze ich etwas von Wert.« Geschickt riss sie den Handschuh von den Fingern und hielt Magdalena die rechte Hand mit dem Ehering dicht vor die Nase. Ein roter Rubin funkelte an dem breiten, goldenen Ring.

»Das ist nicht dein Ernst.« Magdalena bebte vor Empörung, wusste jedoch selbst nicht, was sie mehr aufregte: Adelaides Vorhaben, Vinzents Ring zu verschachern, oder der durchsichtige Versuch, sie mit diesem theatralischen Manöver zu beeindrucken. Adelaide sah sie verunsichert an. Unwillkürlich musste Magdalena lachen. Ihre Base zauderte erst, dann stimmte sie befreit mit ein.

»Wozu brauchst du eigentlich Geld?«, fragte Magdalena. »Sonst nimmst du dir auch immer alles, wonach dir der Sinn steht. Dir gegenüber ist Eric bislang immer freigiebig, auch wenn die Lage im Kontor alles andere als Großmut

Weitere Kostenlose Bücher