![Himmlische Wunder]()

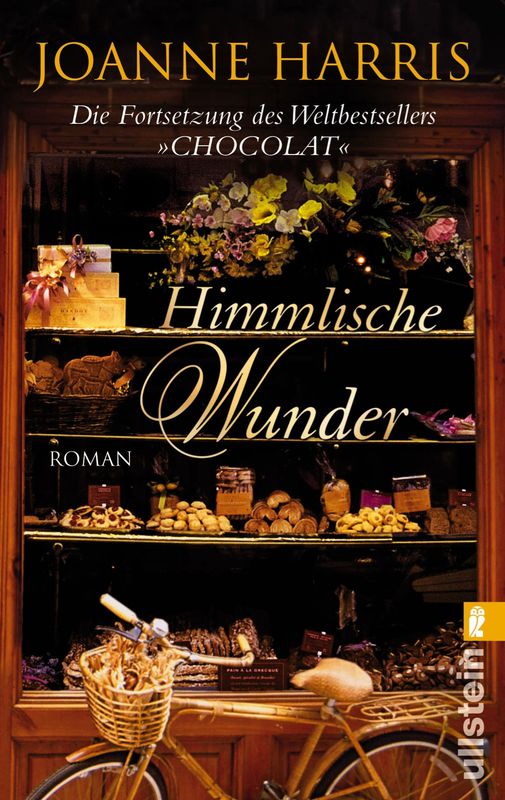

Himmlische Wunder

verstreute Salz, der gewürzte Wein und die Honigkuchen, die man auf den Fenstersims legt; Kürbisse, Äpfel, Feuerwerkskörperund der Geruch von Fichtennadeln und Holzrauch, wenn der Herbst abtritt und der Winter die Bühne übernimmt. Die Leute hätten gesungen und wären ums Feuer getanzt. Ach, und Anouk früher, bunt geschminkt und mit schwarzen Federn, wie sie von Tür zu Tür flitzt, und Pantoufle folgt ihr auf den Fersen.

Nein, Schluss damit. Es tut weh, an diese Zeit zu denken. Und es ist nicht ungefährlich. Meine Mutter wusste es. Sie ist zwanzig Jahre lang vor dem Schwarzen Mann geflohen, und obwohl ich eine Zeit lang dachte, ich hätte ihn besiegt, ich hätte meinen Platz gefunden und die Schlacht gewonnen, merkte ich bald, dass dieser Sieg nur eine Illusion war. Der Schwarze Mann hat viele Gesichter und eine große Gefolgschaft, und er trägt nicht immer den Kragen eines Klerikers.

Ich dachte immer, ich hätte Angst vor ihrem Gott. Erst Jahre später habe ich gemerkt, dass ich mich vor ihrem Wohlwollen fürchte. Vor ihrer gut gemeinten Anteilnahme. Vor ihrem Mitgefühl. Ich habe in den letzten vier Jahren immer gespürt, dass sie uns auf der Spur sind, dass sie hinter uns her schnüffeln. Und seit Les Laveuses sind sie viel näher gekommen. Sie meinen es so gut, die Wohlwollenden, die Eumeniden; sie wollen nur das Allerbeste für meine schönen Kinder. Und sie werden nicht aufgeben, bis sie uns auseinandergerissen haben. Bis sie uns alle in Stücke zerfetzt haben.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mich Thierry nie richtig anvertraut habe. Der zuverlässige, anständige Thierry, mein guter Freund, mit dem bedächtigen Lächeln und der fröhlichen Stimme und seinem rührenden Glauben, dass man mit Geld alle Probleme lösen kann. Er will helfen, und er hat uns dieses Jahr schon so viel geholfen. Ein Wort von mir, und er wäre sofort zur Stelle. Alle unsere Sorgen wären weg. Ich frage mich, wieso ich zögere. Ich frage mich, warum ich es so schwer finde, jemandem zu vertrauen. Warum ich nicht endlich zugebe, dass ich Hilfe brauche.

Jetzt, kurz nach Mitternacht an Hallowe’en , merke ich, dass meine Gedanken, wie so oft in solchen Augenblicken, wandern: Sie wandern zu meiner Mutter, zu den Karten und zu den Wohlwollenden.Anouk und Rosette schlafen schon. Der Wind hat sich gelegt. Unter uns glimmert Paris wie im Nebel. Aber die Butte de Montmartre scheint über den Straßen zu schweben, wie eine Zauberstadt aus Rauch und Sternenlicht. Anouk glaubt, ich hätte die Karten verbrannt; ich habe sie schon mehr als drei Jahre nicht angerührt. Aber sie sind noch da, die Karten meiner Mutter, die nach Schokolade riechen und so oft gemischt wurden, dass sie glänzen.

Die Kiste ist ganz hinten im Schrank versteckt. Sie riecht nach einer verlorenen Zeit, nach der Zeit der Nebelschleier. Ich öffne sie, und da sind die alten Bilder, vor Jahrzehnten in Marseille in Holz geschnitzt: Der Tod . Die Liebenden . Der Turm . Der Narr . Der Magus . Der Erhängte . Die Veränderung .

Ich lege sie eigentlich gar nicht richtig, sage ich mir. Ich wähle die Karten beliebig aus, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass sich mir irgendetwas enthüllen will, dass in den Karten eine Botschaft liegt.

Ich lege sie wieder weg. Es war ein Fehler. Früher hätte ich meine nächtlichen Dämonen mit einem Zauberspruch verbannt – tsk, tsk, verschwindet! – und mit einem heilenden Trank, mit Räucherstäbchen und ein bisschen Salz auf der Schwelle. Heute bin ich zivilisiert, ich braue mir höchstens einen Kamillentee. Der hilft mir beim Einschlafen.

Aber in der Nacht träume ich zum ersten Mal seit Monaten von den Wohlwollenden, wie sie durch die engen Straßen von Montmartre schlurfen, schleichen und schnüffeln. In diesem Traum wünsche ich mir, ich hätte wenigstens eine Prise Salz auf die Stufen gestreut oder ein Medizinsäckchen über die Tür gehängt, denn ohne diesen Schutz kann die Nacht ungehindert eindringen, angelockt vom Schokoladengeruch.

1

M ONTAG , 5 . N OVEMBER

Ich bin mit dem Bus in die Schule gefahren, wie meistens. Man würde nicht denken, dass hier eine Schule ist, wenn nicht am Eingang ein Schild hinge. Die Schule versteckt sich hinter hohen Mauern, die auch zu einem Bürogebäude oder zu einem privaten Park oder zu etwas ganz anderem gehören könnten. Das Lycée Jules Renard ist nicht besonders groß nach Pariser Maßstäben, aber für mich ist es

Weitere Kostenlose Bücher