![Hochzeit des Lichts (German Edition)]()

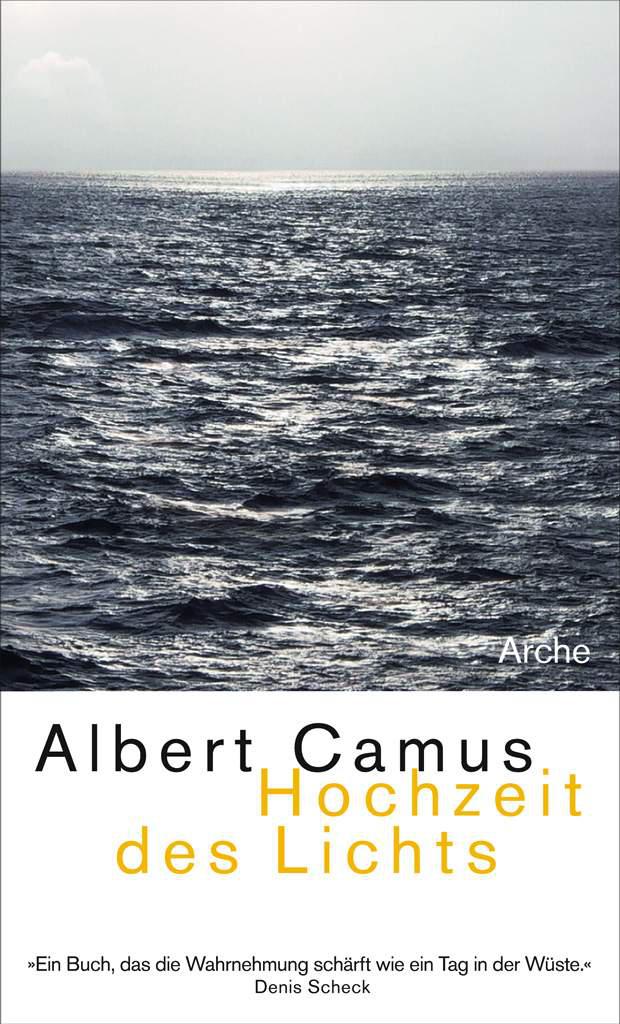

Hochzeit des Lichts (German Edition)

uns das Sterben, wenn wir wissen, dass sie nach uns auch sein werden, über dem Land und über dem Meer. Großes Meer, ewig umgepflügt, ewig unberührt, meine Religion der Nacht! Es reinigt uns und erquickt uns in seinen unfruchtbaren Furchen, es befreit uns und hält uns aufrecht. In jeder Welle ist ein Versprechen, ewig dasselbe. Was sagt sie? Müsste ich sterben, umringt von kalten Bergen, ungekannt von allen, von den Meinen verstoßen, würde das Meer im letzten Augenblick meine Zelle füllen und mich emporheben über mich selber und würde mir helfen, ohne Hass zu sterben.

Mitternacht: allein am Gestade. Noch ein wenig warten, und ich werde gehen. Der Himmel selbst steht still, mit allen seinen Sternen, wie jene Packboote voller Feuer, die in dieser Stunde, auf der ganzen Welt, die dunklen Wasser der Häfen erleuchten. Die Weite und die Stille lasten auf dem Herzen. Eine ungestüme Liebe, ein großes Werk, eine entscheidende Tat, ein verklärender Gedanke, alle bewirken sie manchmal dieselbe unerträgliche Angst, gepaart mit einem unwiderstehlichen Reiz. Süße Bangigkeit des Seins, süße, aufreizende Nähe der Gefahr, deren Namen wir nicht kennen – ist Leben dann, sich ins Verderben zu stürzen? Von Neuem, ohne Aufschub, lasst uns ins Verderben stürzen.

Ich hatte immer das Gefühl, auf hoher See zu leben, bedroht, im Herzen eines königlichen Glückes.

Nachwort

Der gegenwärtige Reichtum

Albert Camus’

Hochzeit des Lichts

und

Heimkehr nach Tipasa

von Mirko Bonné

Als Albert Camus 1957 den Nobelpreis für Literatur erhielt, kam es während einer Diskussionsveranstaltung an der Uni Stockholm zum Eklat. Studenten bezichtigten Camus, im Algerienkrieg nicht eindeutig Stellung für die von der Kolonialmacht unterdrückte Bevölkerung zu beziehen. Camus bewahrte Ruhe; er sprach sich gegen jede Art Terror aus. Seine Aufgabe sehe er darin, den Moment zum Einigen abzuwarten, statt zu weiterem Trennen beizutragen. Weltweit für Aufsehen sorgte sein abschließendes Bekenntnis: »Ich glaube an die Gerechtigkeit. Aber bevor ich die Gerechtigkeit verteidige, werde ich meine Mutter verteidigen.«

Meist wird vergessen, wenn nicht unterschlagen, dass Camus, ob als Schriftsteller, Philosoph oder politischer Journalist, stets bewusster Grenzgänger zwischen den Kulturen Frankreichs und Nordafrikas war. Als Sohn eines im Ersten Weltkrieg gefallenen südfranzösischen Kellereiarbeiters und einer aus Menorca stammenden Putzfrau wurde er 1913 im algerischen Mondovi, dem heutigen Dréan, an der Grenze zu Tunesien geboren. In Belouizdad, das damals noch Belcourt hieß und Algiers Kleine-Leute-Viertel war, wuchs er in einfachsten Verhältnissen auf. Früh tuberkulosekrank, liebte er Fußball und Schwimmen, trat der KP bei, gründete die Volksbühne

Théâtre du Travail

und war ein umschwärmter, bald unglücklich mit einer Morphinistin verheirateter junger Mann, der sein Philosophiediplom mit einer Arbeit über Hellenismus und Christentum ablegte, ehe er 1940 , kurz vor dem deutschen Überfall auf Frankreich, nach Paris ging.

Dem Mittelmeer, seiner Küste, der Wüste und dem Leben der einfachen Leute von Algier und Oran blieb Camus zeitlebens verbunden. Für das Algerien seiner Kindheit und Jugend, für die mit Licht und Wärme überreich entlohnte Armut der Menschen und Kargheit der Landschaft fand er in seinen Büchern Sätze und Bilder, deren Leuchtkraft und kompromisslose Liebe bis heute ergreifen. 1942 erschien

L’étranger.

Der Roman schildert die am Übergang zur Moderne aufbrechenden Konflikte Algeriens und den tragischen Ennui der weltverlorenen Großstadtjugend. Auch

La peste,

veröffentlicht 1947 , siedelte Camus in seinem Heimatland an. Vom Schwarzen Tod heimgesucht, wird die Stadt Oran abgeriegelt. Glück, Recht, Glaube und Würde verkehren sich für die Eingeschlossenen ins Gegenteil.

Der Fremde

und

Die Pest

messen die Abgründe der Sinnlosigkeit aus, den Niedergang der vertrauten Welt und den Verfall menschlichen Miteinanders.

Beide Romane bleiben bei aller Tiefe und Widerständigkeit ihrer Figuren bewusst zweckorientiert. Als Musterbeispiele für eine engagierte Erzählprosa von Weltrang sind sie zeitlose Parabeln auf den von Feindlichkeit umstellten Einzelnen und verbale Projektile gegen jede Art Totalitätsanspruch. Dasjenige aber, was Albert Camus aller Sinnleere zum Trotz am Leben festhalten ließ, »den unbesiegbaren Sommer in mir« und »die Herrlichkeit, ohne Maß zu lieben«, schildert er

Weitere Kostenlose Bücher