![Ich hänge im Triolengitter - Bauermeister, M: Ich hänge im Triolengitter]()

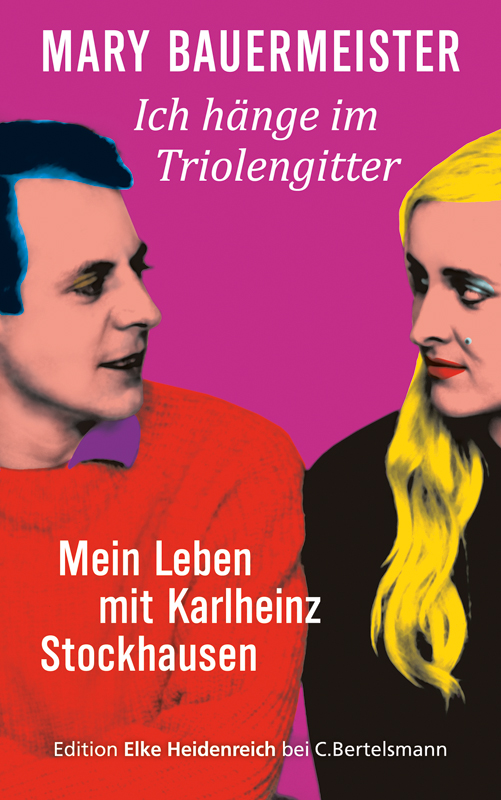

Ich hänge im Triolengitter - Bauermeister, M: Ich hänge im Triolengitter

hätte diese Nebel-von-Avalon-Atmosphäre uns nicht verschluckt? Waren wir nicht nur in unserer Sehnsucht zueinander hierhergeflüchtet? Wünschten wir uns einen geschützten Raum, brauchten wir ihn? Konnte unsere Liebe nicht auch im Alltag verwirklicht werden?

Spätabends brachte Tawastjerna uns zu unserem Häuschen zurück. Dort hatte unser Nachbar, ein Literaturprofessor, einen Brief von Doris für uns an die Tür gelegt. Sie schrieb, sie habe nun doch Zweifel, ob unsere Dreierehe, das heißt ihre und Karlheinz’ Beziehung zu mir, von Segen sei. Das war wie eine kalte Dusche nach diesem intensiven Tag. Auch sie habe nachgedacht, schrieb sie im Weiteren, und ohne uns, also so ganz allein zu Hause, seien ihr eben heftige Zweifel an unserem Unternehmen gekommen.

Ich konnte das gut verstehen, denn mir kamen auch immer dann Zweifel, wenn ich allein war. In Zeiten des Zusammenseins mit Stockhausen war er so überzeugend, dass alle Bedenken verflogen. Doris bat uns, nicht gemeinsam zurückzukehren, denn sie wolle eine Weile mit Karlheinz allein sein. Wir verein barten, dass ich eine Woche in Fehmarn verbringen sollte, damit Karlheinz Doris seiner Liebe versichern konnte, und wir hofften, dass sich damit für uns drei alles wieder einrenken werde. Aus Köln schrieb er mir dann: »Du – Doris – ich, wir müssen bestehen um der Selbstachtung willen. Es ist nicht allein die Vernunft, die mich mahnt, sondern auch mein künstlerisches Empfinden für Balance und Beständigkeit im Neuen. Mein Leben wird mir immer deutlicher als die wesentlichste Komposition, die ich zu vollbringen habe.«

Vor unserer Abreise fand in Helsinki noch ein weiterer Vortrag statt. Karlheinz sprach über seine Werke Kontakte und Carré . Wieder gab es einen Empfang, bei dem die kulturelle Elite des Landes zusammenkam. Die Kulturschaffenden hatten hier großen Einfluss auf die Politik, sie wirkten indirekt politisch mit in einer Art Rat der Weisen. Finnland war zwar ein kleines Land, aber mutig und selbstbewusst, es wollte sich seiner Existenzberechtigung versichern, und als Mittel dazu diente die Kultur. Gerade die Überschaubarkeit des Landes machte seine Besonderheit aus, das Wenige, das man gemeinsam feierte in den kurzen Sommermonaten in der Natur, und die Handvoll Künstler, denen man in dunklen Winternächten im Konzertsaal und in den Museen begegnete.

Hier wurden uns die Finnen verständlicher. Waren sie tragischer veranlagt, waren sie tiefsinniger, schmerzfähiger, mitfühlender als wir? Ihr Humor war jedenfalls lakonischer, hintergründiger, ihr Wesen schien uns unberechenbarer. Wir unterhielten uns auf dem Empfang mit einer Gruppe Komponisten, von denen einige den Zweiten Weltkrieg aktiv miterlebt hatten. Es wurde deutlich, dass sie einen völlig anderen Bezug zum Krieg hatten als wir; sie äußerten eine mir fast atavistisch scheinende Kampfesverherrlichung. Bei uns war so etwas gar nicht denkbar. Obwohl wir während des Krieges noch Kinder gewesen waren, fühlten wir uns doch als Deutsche per se schuldig. »Nie wieder Krieg!«, war unsere Devise.

Von dem finnischen Komponisten und Musikwissenschaftler Kullervo Rainio wurden wir mit einer Ansprache in Deutsch begrüßt: »Wirr warren Waffenbrrüder währrend zweier Weltkrriege«, das »r« rollend, stolz das Glas hebend, alle tranken auf uns. Das kannten wir nicht, dass unsere Waffenbrüderschaft irgendwo lobend erwähnt wurde, und wir fühlten uns peinlich berührt. Es folgten Erklärungen von Martti Vuorenjuuri, dem Komponisten und Musikkritiker, und von Professor Oksala. Ihr kleines Land habe sich tapfer gewehrt und Russland getrotzt, wie David gegen Goliath. Die Tapferkeit der Soldaten dürfe man nicht in den Schmutz ziehen. In Finnland habe Krieg damals noch Kampf von Mann gegen Mann mit partisanenartigen Such- und Versteckstrategien in den tückischen Sümpfen bedeutet. Der Krieg habe die edelsten Seiten des Menschen genauso beflügelt wie leider auch die schrecklichsten.

Über all das sprachen wir anschließend eine ganze Nacht. Ja, meinte Stockhausen, wenn sich doch endlich die ganze Menschheit als Freunde empfinden könnte, dann sei Frieden möglich. Bis es so weit sei, solle man Pazifismus üben, im Kleinen wie im Großen. Aber Pazifismus sei eben nicht erzwingbar, man könne sich nur auf ihn einigen.

Kullervo Rainio hatte uns vor der Abreise noch zu einem Arbeitsgespräch in sein Haus eingeladen. Er zeigte uns die Partitur, an der er gerade arbeitete. Stockhausen

Weitere Kostenlose Bücher