![Ich hänge im Triolengitter - Bauermeister, M: Ich hänge im Triolengitter]()

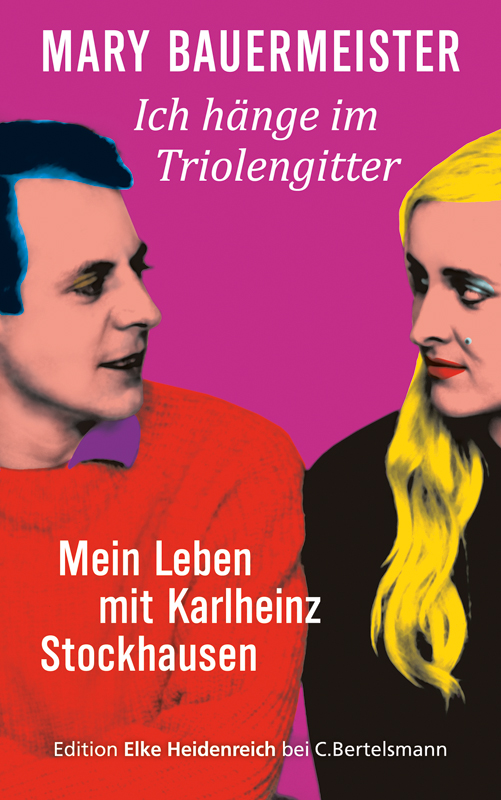

Ich hänge im Triolengitter - Bauermeister, M: Ich hänge im Triolengitter

beklebte Magnete auf eine Eisenplatte warf, die ich auf die Staffelei gestellt hatte und an deren Rückwand ein großer Magnet befestigt war. Wenn ich den Magneten von meiner »geflügelten Nagelplatte« entfernte, fiel alles Eiserne scheppernd in einen Metallkasten. Jeden Abend versprühte ich auch einen anderen Duft: Zitrone, Lavendel, Rosmarin. Es war eben ein »Gesamtkunstwerk«.

Nam June Paik fungierte als Aktionskünstler, der das Publikum mit Erbsen bewarf, sich von oben bis unten mit Rasier creme beschmierte und, nachdem er einen Beutel Reis oder Mehl über seinen Kopf geleert hatte, in eine mit Wasser gefüllte Badewanne sprang. Einmal reagierte er auch auf eine aktuelle Situation und imitierte die malerischen Strukturen des Künstlers Karl Otto Götz, den er im Publikum entdeckt hatte, indem er sich Wasser und Tinte über den Kopf goss und von der Toilette mit einer Rolle Klopapier zurückkehrte. Die wickelte er vor seinem Gesicht langsam ab, so dass ein immer länger werdender Papierstreifen mit Tintenklecksabdrücken entstand – ähnlich den Bildern von Götz.

Das Stück wurde schnell zum Bürgerschock, die Presse erging sich in teils hilflosen, teils zynischen Kommentaren. Das Kölner Kulturamt entzog uns bereits nach der zweiten Aufführung die finanzielle Unterstützung. Die »Originale« spielten zwar alle umsonst, aber die Saalmiete und den Kartenverkauf, das mussten wir selber schaffen. Dank des Geldes, das ich bei Unterstützern gesammelt hatte, konnten wir weitermachen. Erwähnenswert scheint mir, dass der Kölner Kulturdezernent Kurt Hackenberg, obwohl er es doch gewesen war, der uns das Veto der Stadtväter hatte übermitteln müssen, als Privatmann fünfhundert Mark spendete.

Wir führten Originale nun fast zwei Wochen lang täglich in immer wieder veränderten Versionen auf. Es kam dabei allerdings auch zu künstlerischen Differenzen, denn Stockhausen hatte durch eine festgelegte Reihenfolge der Auftritte und einen definierten zeitlichen Rahmen der Idee Casparis, der von einem völlig freien, spontanen Agieren ausgegangen war, zuwidergehandelt. Stockhausen war in seiner Haltung gerade bei diesem Stück seltsam ambivalent. Einerseits sagte er zu den Schauspielern: »Tut, was ihr wollt, was euch gerade in den Sinn kommt.« Andererseits wollte er aber doch die Kontrolle behalten und gab Ratschläge, wie sie etwas tun sollten. Er wollte Freiheit und Professionalität in einem. War diese Kontrollsucht ein Nebenprodukt seiner Kompositionsmethoden oder wohnte sie gar in seiner Seele? War sie Ausdruck seiner Unsicherheit, seiner Sorge, sich doch nicht so ganz aufgehoben zu fühlen in diesem Universum? Jedenfalls hätte sich auch David Tudor mehr Improvisation und weniger Kontrolle durch Karlheinz gewünscht. Das geht aus einem Brief an seinen Freund John Cage hervor, in dem er ihm von unseren Aufführungen berichtete.

Ich bezeichne Originale heute noch als ein »Knollenstück« – von einer Knolle kann man viele Ableger herstellen. Vieles, was die Fluxus-Künstler später trieben, lässt sich als ein Ableger dieses Stücks verstehen, zumal wenn Paik dabei mit ähnlichen Aktionen wie bei den Originalen auftrat, zum Beispiel sich angezogen in eine Wasserwanne stürzte.

5

»Ich hänge im Triolengitter«

Bei den Darmstädter Ferienkursen 1961 hatte ich den holländischen Musikkritiker Dirk Leutscher kennengelernt, der meine Malerische Konzeption dem Direktor des Amsterdamer Stedelijk Museums, Willem Sandberg, zeigte. Sandberg war schon in den Fünfzigerjahren einer der wichtigsten Impulsgeber für die neue Kunst gewesen, war allem authentisch Künstlerischem gegenüber aufgeschlossen und ermutigte die Künstler geradezu, immer wieder aus allen Normen, allem Gewohnten auszubrechen. »Kunst ist ein stetes Erneuern«, das war sein Motto.

Sandberg zeigte sich an meiner Arbeit interessiert und lud mich nach Amsterdam ein. Ich hatte als Auftrag des Theaters am Dom das Bühnenbild für eine Inszenierung von Brechts Dreigroschenoper entworfen und ausgeführt. Ich fuhr nun also mit Karlheinz in seinem VW Käfer nach Holland. Ich hatte nur wenige kleine Bilder eingepackt, die ich Sandberg zeigen wollte.

Er empfing uns, und wir waren uns spontan sympathisch. Schnell und ohne Zögern kam es zu der Entscheidung, im folgenden Jahr, also 1962, eine Ausstellung mit Musik zu realisieren. Ich sollte das Visuelle gestalten, und dazu würde vom Tonband gleichzeitig elektronische Musik von Stockhausen und anderen

Weitere Kostenlose Bücher