![Im Land der gefiederten Schlange]()

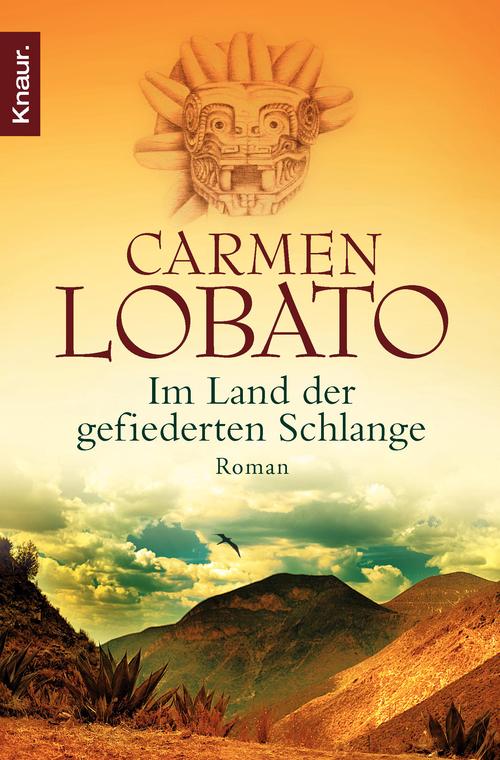

Im Land der gefiederten Schlange

sich vor seinem Hauslehrer fürchtete. Marthe öffnete ihren Beutel und tat das Geld hinein. Sie hatte Schwierigkeiten, es zu zählen, sie kannte sich mit Banknoten nicht aus. Was Claudius von Schweinitz sagen würde, wenn er bemerkte, dass seine alberne Seide nicht bezahlt worden war, beschäftigte sie nicht. »Das mit dem Baron wird sich schon regeln«, warf sie Christoph hin.

»Das … mit Katharina auch?«, fragte er in den Raum.

»Ich regle es. Das habe ich schließlich immer getan.«

Es dunkelte schon, als Marthe am Ende ihrer Kräfte das Hotel in Tacubaya fand. Der Vorort war nicht mehr, was er gewesen war, irgendeine Schlacht des Bürgerkriegs hatte die blühenden Gärten niedergewalzt, aber noch immer schien unvorstellbar, dass eine Indio-Frau hier logierte. In der angenehm kühlen, in Weiß und Gold gehaltenen Halle saß sie an einem der runden Tische und ließ zwei Kinder von einem Mädchen des Hotels abfüttern. Der Junge sprang auf, als Marthe vor den Tisch trat, verbeugte sich höflich wie ein Kind aus guter Familie und wünschte ihr »guten Abend«.

Marthe wollte nicht hinsehen. Sie wollte sich auch nicht wie so häufig fragen, warum solche Menschen ihre Söhne behalten durften, während ihrer gestorben war. Der kleine Junge lächelte. Marthes Magen krampfte sich zusammen.

Die Frau gab ihm einen Wangenstreich. »Setz dich hin, Miguel, und pass auf Angela auf. Ich bin gleich zurück.« Hinter dem Gebäude ließ sie sich das Geld von Marthe in die Hand zählen. »Ich wünsche gesegnete Ostern.«

»Bitte kommen Sie nicht wieder«, sagte Marthe und hasste sich, weil sie bei solcher Kreatur noch bettelte.

»Aber nicht doch.« Die Frau zog ihre Geldbörse zu, wobei sie dafür sorgte, dass Marthe ihren breiten, glitzernden Ring sah. »Wir wollten nur den Kindern die Prozessionen in der Stadt zeigen. Zur Auferstehung des Herrn reisen wir nach Hause.«

Aber da bleibst du nicht, dachte Marthe und ging zurück an die Straße, wo sie den Wagen hatte warten lassen.

Das Lachen der Frau hallte durch die Nacht, als hätte sie ihre Gedanken gehört.

Präsident Juárez hatte die Entmachtung der katholischen Kirche entschlossen vorangetrieben. Längst herrschte Religionsfreiheit, und wer eine Geburt, eine Hochzeit oder einen Sterbefall meldete, hatte sich an weltliche Behörden zu wenden. So vieles änderte sich in einem Land, in dem neuerdings Schienen verlegt wurden, um die unfassbare Weite zu zähmen, und in dem ein Mann von reinem Indio-Blut Präsident werden durfte. An der tiefen Religiosität der Menschen, einem bildgewaltigen Katholizismus, in den sich die Farbenpracht uralter Glaubenswurzeln mischte, hatte sich jedoch nichts geändert. Die Regierung hatte zwar versucht religiöse Straßenumzüge zu verbieten, hatte für die Karwoche jedoch dem Druck des Volkes nachgeben müssen. Fremd und schön und ehrfurchtgebietend zog die Karfreitagsprozession durch die mit Girlanden und Blumen geschmückten Straßen.

Männer in Uniformen römischer Soldaten ritten die breite Allee hinunter auf den Zócalo zu, zwischen sich an Stricken einen Mann, der den gefangenen Jesus darstellte. Die Reihen der kirchlichen Würdenträger, die in schwarzen Gewändern folgten, die Ministranten, die mit ihren schwingenden Fässern den Zug in Wolken von Weihrauch hüllten, und die Inbrunst ihres Gesangs beeindruckten Josephine womöglich mehr als die Reiter. Noch atemberaubender aber war der riesige freie Platz, der sich hinter den Häuserreihen auftat. Der Zócalo von Mexiko-Stadt.

Links erhob sich die mächtige, in bald drei Jahrhunderten erbaute Kathedrale und rechts der Palacio Nacional, gemauert aus den zertrümmerten Palästen und heiligen Stätten der Aztekenstadt Tenochtitlán. Der Legende nach war dem Volk geweissagt worden, es solle seine Stadt begründen, wo ein Adler auf einem Kaktus sitzt und eine Schlange verschlingt. Als sie das Geweissagte auf einer Insel im Texcoco-See entdeckten, zögerten sie nicht, sondern bauten ihre Stadt ins Wasser hinein. Dass die Stadt auf Inseln eines Sees errichtet worden war, merkte man ihr noch immer an. Während der Regenzeit entstanden tiefe Furchen neben den Straßen, und überall standen Indios bereit, die sich für ein Almosen Weiße auf die Schultern luden und mit ihnen durch die Gräben wateten. Josephine kam nicht oft hierher, und jedes Mal fühlte sie sich wie ein Eindringling, der einen fremden Zauber belauschte.

Heute kam sie um Felices willen, die um jeden Preis die

Weitere Kostenlose Bücher