![Im Land der gefiederten Schlange]()

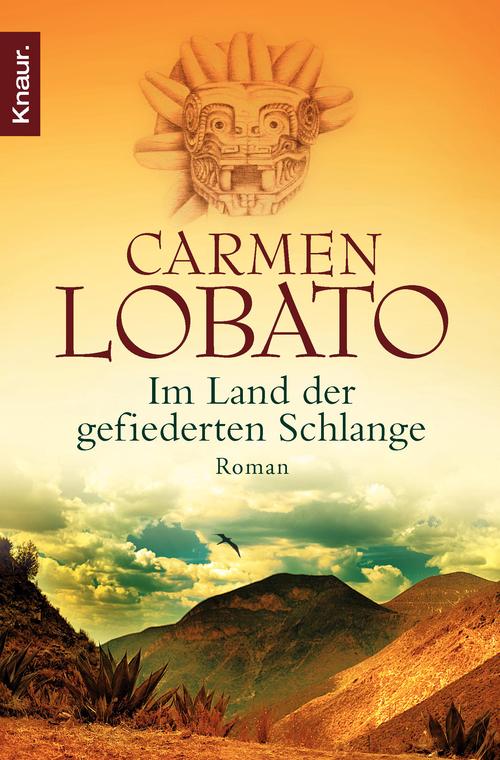

Im Land der gefiederten Schlange

Schwester. Sie war sechzehn und auf einmal eine Frau mit runden Brüsten und Wissen in den Augen. »Das ist mein kleiner Bruder Benito, von dem wir dir erzählt haben. Er ist ein bisschen schüchtern, nimm ihm das nicht krumm. Benito, das ist eine Freundin aus der Heimat, aus unserem Pueblo. Ihr Bruder hat den Schuppen neben Carlos gemietet und sucht jetzt Arbeit. Bis er etwas findet, kümmern wir uns um sie.«

Eine mehr, die wir durchfüttern müssen, hätte Benito denken sollen, doch stattdessen dachte er: Dem Himmel sei Dank, sie geht nicht gleich wieder fort.

»Wir nennen sie Carmen«, sagte Xochitl. »Weil ihr Name Lied bedeutet.«

»Cuicatl«, murmelte Benito, musste mit dem Namen im Mund plötzlich lächeln und streckte dem Mädchen, das Lied hieß, die Hand hin. Sie nahm sie und hielt sie fest. In ihrer sehr kleinen Hand bemerkte er, wie groß die seine war.

»Was ist, Kinder, habt ihr keinen Hunger? Das Fleisch ist vom Rost, es will in eure Bäuche.«

»Meinem Bauch soll das recht sein!«, rief Miguel vergnügt. »Was allerdings mit diesen Turteltauben ist, weiß der Himmel.«

Sie setzten sich alle um die Grube und ließen sich von der Mutter die Schüsseln füllen, erst mit Brühe, dann mit Fleisch und gebackenen Bohnen. Es roch alles himmlisch, doch Benito konnte kaum essen und überließ seinem Bruder die Mole Poblano, die Soße aus Chili und Schokolade, um die sie sonst stritten. Vergessen waren Sorge und Sehnsucht, und der diesige, zu schwüle Abend, der Regen bringen würde, schien auf einmal makellos schön. Neben ihm saß das Mädchen, das Lied hieß, und riss mit ihren Perlenzähnen kleine Fetzen vom Fleisch, wobei sie ihren Blick und ihr Lächeln nicht von ihm wandte.

Als er aufstand, um ihre Schüssel nachzufüllen, glaubte er ihren Blick auf seinen Hüften und in seinem Rücken zu spüren. Es kam ihm vor, als wäre er sich zum ersten Mal seines Körpers und seiner Bewegungen bewusst, und das Gefühl war berauschend. Das Mädchen, das Lied hieß, hatte muschelhelle Gruben an den Schläfen, geschwungene, von Wärme gerötete Wangen und leuchtende Augen, die sich von seinen nicht lösten. Später erhob sie sich, sagte, sie werde im Haus Zimtkaffee bereiten, und gebot Benito mit einem Blick, ihr zu folgen. »Zimtkaffee, bei uns geht es ja zu wie im Mictlan«, rief Miguel. Er hatte recht, fand Benito. Mictlan hieß das Paradies seiner Vorfahren, und dass es ihm nahe schien, hatte nichts mit Kaffee oder Zimt zu tun.

In der Sala der Hütte war es kühl, und durch das kleine Fenster fiel nur wenig Licht. Benito durfte auf dem Boden neben dem Mädchen sitzen, während es die Kaffeebohnen mahlte und dabei darauf achtete, dass kein Krumen verlorenging. Verlegen stellte er ihr Fragen, nach ihrem Bruder und ihrer Reise, dann fiel ihm nichts mehr ein. Er fühlte sich linkisch, weil er nicht wusste, was man ein Mädchen fragte, aber er bemühte sich weiter, weil er ihre Stimme hören wollte, nach jeder lächelnden Antwort aufs Neue.

Irgendwann entblößte sie die Zähne und sagte: »Wir können auch still sein, wenn du magst. Du bist schön, Benito, weißt du das? Ich sehe dich gern an.« Sie hörte auf, Kaffee zu mahlen, und schob ihm über den Boden ihre Hand hin. Benito lauschte auf sein Herz, während er seine Hand der ihren entgegenschob. Es schlug in hohen, kräftigen Sätzen. Hand in Hand saßen sie beieinander, die Rücken an die Wand gelehnt. Als die Übrigen ins Haus strömten, weil der Regen kommen und aus der Vorstadt einen Sumpf machen würde, standen sie taumelnd auf, wie aus einem Traum geschreckt.

Miguel schlug vor, beim Kaffee Conquian zu spielen. Er war glänzender Laune und riss Witze, während er die Karten verteilte, aber das Spiel kam nicht recht in Gang, weil ein jeder mit seinen Gedanken anderswo war. Xochitl saß mit halbgeschlossenen Augen und summte ein Lied vor sich hin. Benito und das Mädchen, das jetzt sein Mädchen war, hatten genug damit zu tun, einander so nahe zu sein, wie es möglich war, ohne einander zu berühren, und die Mutter versuchte ein Gespräch über ihre Angst zu beginnen, Miguel werde demnächst verhaftet.

»Ich weiß, dass du Dinge tust, die dich den Hals kosten werden«, sagte sie. »Ich habe es erlebt, als mein Vater es tat – sich zusammenrotten, um bei Nacht und Nebel zu den Silberminen der Spanier zu schleichen und alles in die Luft zu sprengen. Für die Unabhängigkeit, hieß es damals. Dafür, dass Mexiko frei ist. Mein Vater hat einen Arm

Weitere Kostenlose Bücher