![John Wells Bd. 3 - Stille des Todes]()

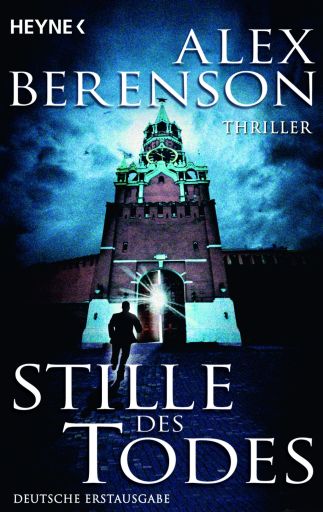

John Wells Bd. 3 - Stille des Todes

erzählen, der mich verfolgt«, begann er. »Ich bin in einer Wohnung. Drüben. Die Fenster sind zugeklebt. Eigentlich bin ich eine Geisel und trage einen orangefarbenen Overall. Eine Geisel, der um Mitternacht die Kehle durchgeschnitten werden soll. Das weiß ich. Ich weiß, was passieren soll.«

Jetzt war Wells ins Schwitzen geraten. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn.

»Nur dass ich nicht die Geisel bin«, sagte er. »Ich habe das Messer. Und die vier Männer vor mir sind gefesselt. Sie flehen um Gnade. Und ich höre Johnny Cash singen. I hear the train a-comin’, it’s rollin’ round the bend. ›Folsom Prison Blues‹. Dann schlägt es Mitternacht, und ich setze das Messer an.«

Wells holte tief Luft. »Ich schneide, aber es dauert alles

sehr lang. Habt ihr schon mal jemanden mit dem Messer bearbeitet? Ich will aufhören, aber ich kann nicht. Und dann sehe ich den Mann an, in dessen Fleisch ich schneide. Und …«

Wells brach ab.

»Das bist du selbst?«, fragte Stewart nach ein paar Sekunden sehr leise.

»Ja. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, aufzuwachen und meine Verlobte neben mir liegen zu sehen. Dann …«

Wieder fehlten Wells die Worte.

»Dann willst du ihr etwas antun?«, fragte Stewart.

Die Männer im Kreis blickten ihn unverwandt an. Wells wusste, dass sie ihm alle Zeit der Welt geben würden. Er spürte, wie sie mit ihrer Geduld hinter ihm standen und ihn trugen.

Dann konnte er wieder sprechen. »Ich würde nie … Es ist noch nicht einmal ein Gedanke. Es sind nur Wörter. Messer. Schneiden. «

»Kannst du deswegen nicht schlafen?«, erkundigte sich Stewart.

»Ich habe den Traum nicht dauernd.«

»Hast du je mit ihr darüber gesprochen?«

Wells schüttelte den Kopf.

»Meinst du, sie weiß davon?«

Die Frage überraschte Wells, aber er kannte die Antwort. »Sie weiß es. Vielleicht nicht konkret, doch sie weiß es.«

Die Blumenläden waren geschlossen, aber auf dem Heimweg erstand Wells in einem Bioladen ein Dutzend Rosen. Als er die Eingangstür öffnete, hörte er Exley in der

Küche vor sich hinsingen. Er fand sie am Küchentisch, der mit Reiseführern für Südamerika bedeckt war. Sie trug einen roten Pullover, der zu den Rosen passte.

Er legte die Hand unter ihr Kinn, hob ihr Gesicht an, küsste sie und reichte ihr vorsichtig den Strauß, den er bis dahin hinter dem Rücken versteckt gehalten hatte. Sie legte die Hand an sein Gesicht und ließ sie zu seinem Hals wandern, bis er seinen eigenen Puls unter ihren Fingerspitzen spürte.

»Wann bist du denn zum Romantiker geworden?«

»Auf halbem Weg nach Hause.« Er konnte sich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass sie gemeinsam ein Haus bewohnten, ihr Haus, eines, das ihnen gemeinsam gehörte, mit Wohnküche und Zimmern für Exleys Kinder, wenn sie zu Besuch kamen. Ein zweistöckiges Haus mit Garten.

Es war das erste Haus, die erste Immobilie, die er je besessen hatte. Exley hatte darauf gedrängt. Die CIA ebenfalls, die meinte, sie bräuchten ein Einfamilienhaus, das Sicherheitsbeamte rund um die Uhr im Auge behalten könnten, ohne die Nachbarn allzu sehr zu stören. Wells hatte nicht widersprochen, und jetzt besaßen sie ein Haus und planten romantische Reisen nach Südamerika. Yuppies. Und doch war es mit Wells’ Ruhelosigkeit und den Träumen, die ihn plagten, nicht besser geworden.

Vielleicht würde es das nie. Wells hatte fast ein Jahrzehnt lang undercover daran gearbeitet, im Auftrag der CIA Al-Qaida zu unterwandern. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten war es ihm mit Exleys Hilfe gelungen, einen massiven Al-Qaida-Anschlag zu vereiteln. Erst vor kurzem hatte er gemeinsam mit Exley einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China verhindert.

Seine Missionen hatten unzähligen Menschen das Leben gerettet.

Aber die Menschen, die Wells gerettet hatte, kannte er nicht. Er kannte nur die, die er getötet hatte. Manche waren durch und durch böse gewesen, Terroristen, die es auf die Zivilbevölkerung abgesehen hatten. Aber andere hatten nur ihre Arbeit getan, sich selbst geschützt, Befehle ausgeführt, mit denen sie nicht unbedingt einverstanden gewesen waren, die sie vielleicht nicht einmal verstanden hatten. Chinesische Polizisten. Afghanische Guerillakämpfer. Er konnte nicht so tun, als wären diese Leute seine Feinde gewesen. Er hatte sie getötet, weil ihm keine Wahl geblieben war.

»Für ein höheres Ziel«, sagte er laut.

»Welches höhere Ziel?«,

Weitere Kostenlose Bücher