![Joséphine, l'obsession de Napoléon]()

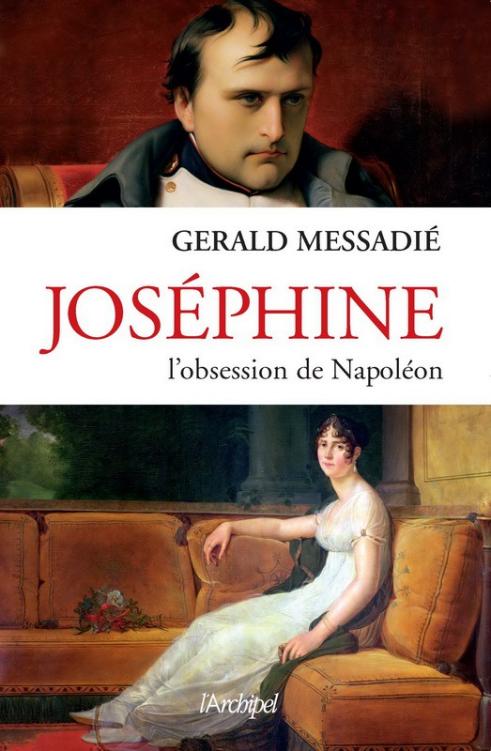

Joséphine, l'obsession de Napoléon

service en informassent le Premier consul.

Alors commença une période de fiction d’Épinal. Bonaparte reconstitua à sa façon autoritaire l’image de la vie élégante telle qu’il l’avait rêvée quand il n’était qu’un petit général de brigade pouilleux. Bien qu’il eût poussé les hauts cris quand les dettes de Joséphine lui furent communiquées – et encore n’en avait-elle déclaré que la moitié, 600 000 francs, où le prix de la Malmaison figurait pour une autre moitié –, il avait adopté celle-ci comme résidence campagnarde. Elle devint, sur ses ordres et désirs, une version révisée de Versailles et du Petit Trianon combinés : des jeunes filles, obligatoirement vêtues de blanc – mais pas de mousseline, car celle-ci était importée d’Angleterre –, y étaient invitées à des journées bucoliques et des pique-niques ; l’objet en était d’inciter les brillants officiers de l’armée aux délices de l’hyménée. L’une des seules rébellions que Joséphine pût s’autoriser fut de continuer à porter de la mousseline, sous les regards furibards de son époux.

Le Premier consul recommandait aussi le théâtre et les tableaux vivants. Les Bonaparte étaient d’ailleurs piqués de théâtre, et Lucien faisait jouer Le Cid, Mithridate, Alzire et autres tragédies et comédies par de grands acteurs dans le théâtre de sa propriété du Plessis. La tradition d’un grand dîner du mercredi fut lancée. On n’y invita pas souvent Lucien, dont la réputation de coureur effréné commençait à s’affirmer un peu trop au gré de son frère. Mais ce fut à la Malmaison que plusieurs généraux, Bessières, Lannes, Macdonald, Ney, rencontrèrent leurs futures épouses.

Bonaparte, en effet, s’était pris d’une manie de marier tout le monde autour de lui, et pis, à sa guise. Il avait déjà marié d’autorité Andoche Junot à Laure Permon. Les Permon étaient des Corses installés à Paris, chez qui les deux jeunes militaires étaient trop contents de trouver un repas, dans leurs années de vaches maigres, quand ils partageaient la chambre et le lit d’un modeste logis, et Bonaparte leur en avait conservé de la reconnaissance. Venant parfois rue de la Victoire, bien plus tard, Laure y avait rencontré Eugène de Beauharnais et s’en était éprise ; nenni, ordonna-t-il, ce serait Junot qu’elle épouserait ! Bonaparte semblait tellement impatient de leur bonheur qu’il déboula le lendemain de leur nuit de noces dans leur chambre à coucher et se planta au pied du lit, comme pour vérifier que le mariage avait été consommé.

Hortense s’était-elle éprise de Christophe Duroc, le jeune aide de camp de son beau-père ? Pas question, on lui trouverait un beau et noble parti. Joséphine était d’ailleurs du même avis : elle ne se résoudrait pas à ce que sa fille s’appelât « madame Duroc ». Hortense avait de nombreux prétendants, elle en a elle-même dressé la liste, MM. de Mun, de Gontaut, de Nicolaï, de Noailles, de Choiseul-Praslin, un prince d’Arenberg, le général Macdonald, mais c’était Duroc qui avait conquis son coeur.

Bonaparte décida donc d’en finir avec celui-là. L’épisode fut mouvementé, selon Bourrienne : un soir, Bonaparte avait demandé où était Duroc ; à l’Opéra, lui avait-on répondu.

— Fort bien. Dès qu’il reviendra, dites-lui qu’il peut avoir Hortense. Le mariage doit avoir lieu dans les quarante-huit heures. Je lui donnerai 500 000 francs et le commandement d’une division à Toulon. Ils s’y rendront le lendemain du mariage. Je ne veux pas de gendres autour de moi et je veux savoir cette nuit même si cela lui convient.

Cela ne convint pas à Duroc, qui s’écria, en colère :

— Dans ce cas, il peut garder sa fille et je vais au bordel.

Il ne se doutait pas qu’il avait cédé à une provocation de Bonaparte ; car ce dernier avait son idée sur le mariage de sa belle-fille. Ainsi prit fin l’idylle. Hortense pleura. Eugène la consola à sa façon :

— Ne t’abuse pas. Plus nous nous élevons, plus nous cessons de nous appartenir.

Hortense eut accepté plus facilement cette sagesse amère si elle n’avait eu l’exemple de Caroline, laquelle s’était entichée de Murat, militaire lui aussi, et avait eu gain de cause.

Car leur mariage était annoncé.

Ce ne fut toutefois pas à la Malmaison, mais à Mortefontaine, chez Joseph, le 22 janvier 1800, que Caroline

Weitere Kostenlose Bücher