![Kaltes Fleisch. Ein Mira-Valensky-Krimi]()

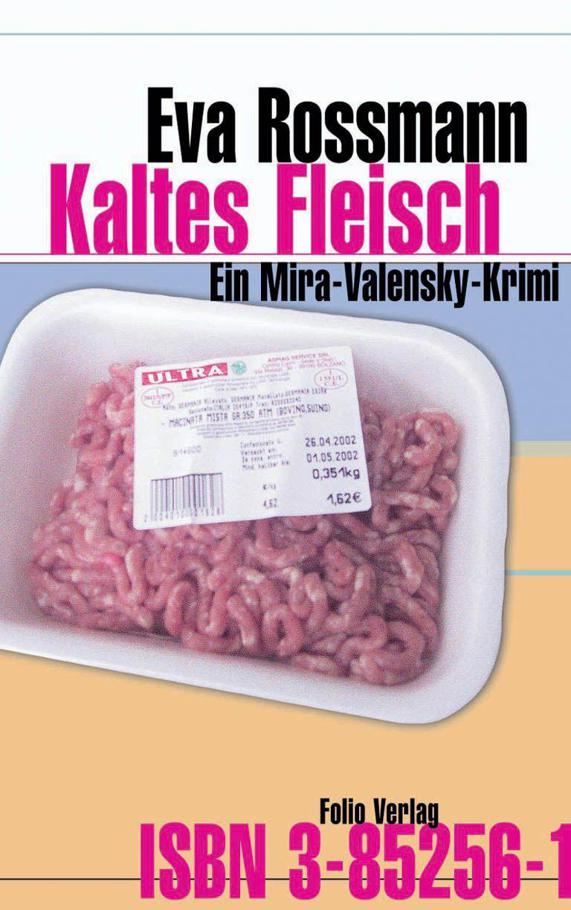

Kaltes Fleisch. Ein Mira-Valensky-Krimi

hat. Jedenfalls besser, als diese Auffahrt nach oben zu wandern.«

Die Fotografin nickte, schmiss ihr Zeug auf die Rückbank und stieg ein. Ich läutete am Tor. Jetzt würde sich gleich herausstellen, ob mich van der Fluh empfangen wollte. Ein Summen ertönte, und Tonnen von Schmiedeeisen schwangen auf. Misstrauisch sah ich mich um. Klar, da hing eine Videoüberwachungsanlage. Wir fuhren die Kastanienallee entlang. Oben, auf einer Hügelkuppe, lag das Haus. Die Villa. Das Anwesen. Ein weißes Gebäude, dreigeschossig, massiv, mit mindestens zwölf stuckverzierten Fenstern pro Stockwerk. Die Auffahrt endete vor einer geschwungenen Freitreppe. Wenn man rechtzeitig links abbog, kam man zu einem flachen, eindeutig später errichteten Gebäude, einer Garage, die mindestens vier oder fünf Autos Platz bot. Davor war ein Parkplatz, auf dem lediglich ein stinknormaler grüner Mazda stand. Wir parkten unmittelbar daneben, ich half meiner Fotografin, indem ich mir das größere Stativ unter den Arm klemmte, und wir gingen die Freitreppe nach oben. Diesmal musste ich nicht einmal klingeln. Die massive Eichentüre wurde wie von Geisterhand geöffnet. Für einen Moment war ich an einen Filmausschnitt aus der Rocky Horror Picture Show erinnert. Die ältere Frau, die uns öffnete, war rundlich, trug ein klein geblümtes Kleid, lächelte und sagte: »Frau Valensky vom ›Magazin‹?«

Ich nickte. Bevor ich einen gravierenden Fehler machen und sie fragen konnte, ob denn die Herrschaften zu sprechen seien, fuhr sie fort: »Mein Mann wird in Kürze kommen. Am besten, wir setzen uns so lange in den Salon und Sie erzählen mir, was Sie von uns wollen.«

Meine Fotografin war so baff wie ich. Wir traten ein und gingen durch einen Vorraum, in dem man ohne Probleme Tanztees für zwanzig Personen geben konnte. Wie kam ich auf »Tanztees«? Ich wusste nicht einmal, was das war, aber hierher schien es mir jedenfalls zu passen.

Wenig später saßen wir in einer Ledergarnitur, die gar nichts mit solchen aus durchschnittlichen Möbelhäusern gemeinsam hatte. Feinstes Kalbsleder, hohe Polster, kaum trauten wir uns Platz zu nehmen. Frau van der Fluh brachte das gewünschte Mineralwasser. Kein Perrier oder eine andere Nobelmarke, sondern ein stinknormales Wasser in der Literflasche mit drei Gläsern. Wenn sie mir jetzt noch erzählte, dass sie keine Bediensteten hatte, sondern selbst putzte, kochte und bügelte, würde ich es fast glauben.

»Sie sind Österreicherin, nicht wahr?«

»Ja«, sagte sie und lächelte, »ich stamme aus Wien. Die letzten dreißig Jahre habe ich allerdings mit meinem Mann in Deutschland verbracht. Dass ich wieder zurückwollte, war mit ein Grund, warum er das Angebot der Kauf-Kette angenommen hat.«

Ich hatte mich pflichtschuldigst informiert. Van der Fluh war vor seinem Engagement bei der Kauf-Gruppe Chef der deutschen Stahl-Holding gewesen, der Konzern gehörte zu den weltweit fünf größten dieser Branche.

»Darf ich hier fotografieren?«, wollte meine Begleiterin ganz höflich wissen. Üblicherweise war sie bekannt für ihr loses Mundwerk und dafür, dass sie nicht erst lange Fragen stellte, bevor sie ihre Bilder schoss.

Frau van der Fluh nickte.

»Ein schönes Haus«, sagte ich. Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Dass sich hier meine Katze Gismo jeden Tag im Jahr woanders verstecken könnte?

Die Gastgeberin nickte. »Ja, es gehört meiner Familie. Nach dem Tod meiner Eltern ist es die letzten Jahre über leer gestanden. Man bekommt kaum Mieter für so einen Kasten. Aber ich hänge daran, hier bin ich aufgewachsen.«

Jedenfalls mit jeder Menge Platz.

»Ultrakauf …«, begann ich.

Sie unterbrach mich. »Nein, mit der Firma hat dieses Haus nichts zu tun. Es wäre mir auch lieb, wenn Sie das schreiben könnten. Es macht keinen guten Eindruck, wenn der Direktor einer Supermarktkette in einem Haus wie diesem wohnt. Sie wissen schon: Alle die Menschen, die sich überlegen, was ein Liter Milch kostet, und dann sehen sie unser Haus in einer Zeitschrift.«

Ich sah zu meiner Fotografin hinüber. Aber sie war eifrig dabei, das Licht zu messen.

»Und all die Verkäuferinnen, die keine tausend Euro verdienen«, konnte ich mir nicht verkneifen.

»Ach«, seufzte Frau van der Fluh, »an den Euro kann ich mich immer noch nicht gewöhnen. Der gute alte Schilling. Und mit der Mark hat man sich so sicher gefühlt.«

Energische Schritte hallten durch den Vorraum. Van der Fluh kam herein, reichte mir jovial die Hand,

Weitere Kostenlose Bücher