![Kein Schlaf für Commissario Luciani]()

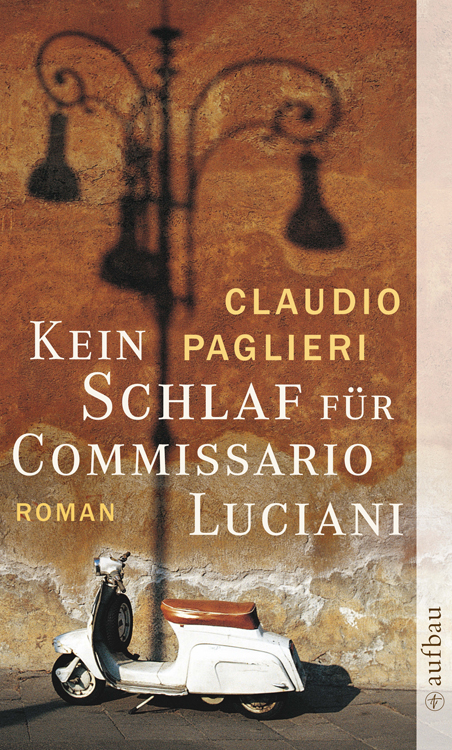

Kein Schlaf für Commissario Luciani

schweren Motorrad auf der Flucht, gefährlich und vermutlich bewaffnet. Auf dem Fahndungsfoto erkannte Luciani den Kellner aus dem Saffophone wieder.

»Nicola hat’s drauf«, seufzte er. Er war ihm zuvorgekommen, wenn auch nur knapp. Aber wenn man bedachte, mit welchem Rückstand der Kommissar agiert hatte, konnte er dennoch zufrieden sein. Inzwischen völlig belanglos – der Fall schien gelöst. Und das Motiv hatte offensichtlich nichts mit Gefühlskisten zu tun, was eine Menge suggestiver, aber unwahrscheinlicher Theorien über den Haufen warf.

Er schaltete den Fernseher aus, ging ins Bad, gönnte sich eine ausgiebige Dusche und eine lange Umarmung mit einem großen Badetuch. Der Duft des Weichspülers katapultierte ihn in die glücklichen Jahre seiner Kindheit zurück. Dieser Geruch hatte sich als Einziger nicht verändert, während Luciani selbst inzwischen Einsamkeit und Unsicherheit ausschwitzte, seine Mutter nach Alkohol und verblassten Gewürzaromen roch, sein Vater nach Enttäuschung und Tod. Und stärker als alle anderen war der Geruch des Hauses, den man nach all den Jahren voller Rauch und salzigem Wind nur mit einer langen heißen Dusche hätte abwaschen können, oder durch ein tage-, wochen- oder monatelanges Lüften, in dem sich schließlich auch die Gemütszustände seiner einstigen Bewohner verflüchtigen würden.

Die Stimme der Mutter rief ihn zurück in die Wirklichkeit. »Marco, es gibt Kaffee. Soll ich ihn bringen?«

|289| »Nein, ich komme.«

»Und, haben sie den Fall gelöst?«

»Sieht so aus … Aber man weiß nie, wie viel an den Pressemeldungen dran ist. Da ich schon einmal in Genua bin, werde ich auf der Dienststelle vorbeischauen. Dort erfahre ich vielleicht ein bisschen mehr, und dann kann ich mal die Ameris anrufen.« Er gab seiner Mutter einen Kuss und drückte sie fest an sich, um ihr ein wenig Mut zu machen.

Da hörte er seinen Vater, der leise aus dem Zimmer rief. »Marco«, dann ein bisschen lauter, »Marco«, »Marco.«

Er blieb auf der Schwelle seines Zimmers stehen. Cesare saß im Bett, im Dunkeln, mit hängendem Kopf, dem Medikamentensack an seinem Hals. Er schien verwirrt, wie ein Junkie mitten im Trip, und im Grunde war er das, ein Junkie, der an Morphium und anderen Drogen hing, die Schmerz und Willenskraft auslöschten.

»Hier bin ich, Papa.«

»Ach, Marco«, nuschelte er. Er schien sich erst jetzt an ihn zu erinnern. »Wo ist die Mama?«

»In der Küche. Sag mir, was du brauchst.«

Der Vater wackelte weiter mit dem Kopf, ohne zu antworten. Hin und wieder fuhr er sich mit einer Hand über das Gesicht. Es waren erst wenige Stunden vergangen, seit er mit ihm gesprochen hatte, bei absolut klarem Bewusstsein. Aber jetzt schien er ein anderer Mensch zu sein. Nach einer Weile, die dem Sohn endlos vorkam, sagte er: »Ich muss auf die Toilette.«

Er streckte ein wenig die Arme aus, und Marco Luciani fasste ihn unter den Achseln, wobei er die Beine auf den Boden stemmte und sich auf das Gewicht des Vaters einstellte. Aber auf den Armen hielt er nur eine Hülle aus dünner Haut und Knochen, die schon aus den Fugen schienen, der Vater wog nicht mehr als ein elfjähriger Knabe.

Luciani trug ihn fast ins Bad, zog ihm die Pyjamahose |290| herunter und setzte ihn auf die Klobrille, damit er sein Glied nicht in die Hand nehmen musste. Der Vater erleichterte sich mit Befriedigung und schien sofort wieder einzuschlafen. Marco wollte ihn hochheben, aber der Vater öffnete mühsam die Augen und sagte: »Warte, lass mich einen Moment hier.« Nach einer Minute sagte er: »Wenn ich ins Bett zurückgehe, schlafe ich wieder ein.«

Beiden war bewusst, dass sein Verstand bei jedem Erwachen weniger klar sein, dass es immer seltener Gelegenheit zu einem Gespräch geben würde. Der Kommissar starrte des Vaters weiße, spindeldürre Füße an, die von hellblauen Venen überzogen waren. Sie glichen genau seinen eigenen.

Es verging noch eine Weile, bis der Vater schließlich wieder ein bisschen bei sich war und einen Satz über die Lippen brachte, den er sich wohl im pharmakologischen Dämmerzustand wieder und wieder vorgesagt hatte, damit er ihn nach dem Erwachen sofort anbringen konnte.

»Lass die Mama nicht allein in diesem Haus.«

Marco Luciani sagte nichts.

»Wirklich, Marco. Lass sie nicht allein. Das Haus ist zu groß.«

Er machte eine lange Pause und sprach dann weiter: »Wenn du das Haus wirklich nicht willst, dann hilf ihr, es zu verkaufen und ein kleineres, komfortableres zu

Weitere Kostenlose Bücher