![Kein Schlaf für Commissario Luciani]()

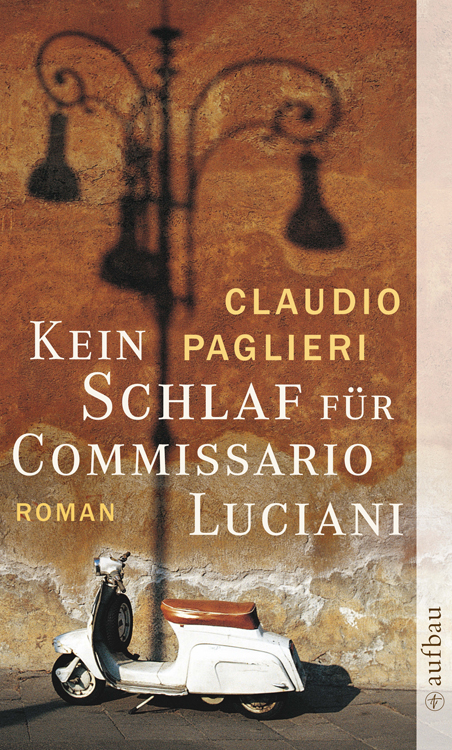

Kein Schlaf für Commissario Luciani

dagegen war das Thema erledigt. Er hat einen erwischt, um hundert zu erziehen. Ich bin sicher, dass die anderen aus der Halbstarken-Clique jetzt brav wie die Lämmer sind. Wenn einer vor deinen Augen ausgeknipst wird, das vergisst du nicht so schnell.«

»Schön, Pasquale, ich bin aber nicht bereit, jemanden umzubringen.«

Der Neapolitaner war bei seiner Tür angekommen. »Es ist gar nicht nötig, dass du das machst, Commissario. Bist du ein Mann des Glaubens?«

»Nein, überhaupt nicht.«

»Schade. Weißt du, manchmal reicht ein Stoßgebet, um Wunder zu wirken.«

Zum Abendessen nahm er eine halbe Pellkartoffel, eine Zucchini und einen Löffel Stracchino zu sich, wobei er über das Spiel mit Andrea nachgrübelte. Er hatte schon lange nicht mehr so viele Flugbälle verschlagen, und er wusste, dass es keine Frage der Arm- oder Handhaltung war, höchstens der Beinarbeit und der Stellung zum Ball. Flug- und Schmetterbälle gingen als erste daneben, wenn seine Fitness nachließ, aber diesmal war etwas anderes passiert, auf mentaler Ebene. Er war ans Netz vorgegangen, als müsste er Passierbälle parieren, sich verteidigen, er hatte auf die Bälle gewartet, statt hineinzugehen, selbst zu attackieren. Er fragte sich, ob dieser Verlust an Aggressivität und Selbstsicherheit mit seiner neuen Lebenssituation zusammenhing: als Fast-Arbeitsloser. »Es zählt nicht, was du tust, sondern wer du bist«, war eines seiner Lieblingsmottos, wenn er sich nicht mit dem Klischee des Polizeikommissars identifizieren wollte. Er spürte, dass er noch etwas anderes war, er spürte, dass er, wenn er eine gewisse Distanz zu seiner Rolle wahrte, sich immer einen |156| Fluchtweg offenhielt. Aber es gab noch ein anderes Motto: »Wir sind das, was wir zu sein vorgeben, deshalb muss man genau darauf achten, was man zu sein vorgibt.« Und dies schien ihm momentan deutlich zutreffender. Was war er schon anderes als ein Polizeikommissar? Was konnte oder wollte er schon tun im Leben, außer sich für besser als den Rest der Welt halten, niemanden um einen Gefallen bitten und niemandem danken müssen? Wenn er nicht schnell eine Antwort auf diese Frage fand, dann würde er sich am Ende des Urlaubs im Niemandsland befinden, auf halbem Weg zwischen Grundlinie und Netz, während das Leben ihm die Bälle um die Ohren drosch.

Er stand auf, spülte Teller und Besteck, setzte sich aufs Sofa und schaltete den Fernseher an. Es kam keine seiner Lieblingsserien, und die Saison der Reality-Shows war auch vorbei, also zappte er zwischen den Lokalsendern herum und ließ sich von einer wunderschönen Kameraeinstellung betören: ein Menschenstrom, der mit Fackeln in der Hand durch die Straßen von … tja, wo war das eigentlich? Die Kamera schwenkte auf den Reporter, der von der Demonstration berichtete. Wird irgendein Friedensmarsch sein, dachte der Kommissar. Dann hielt der Journalist einem jungen Mann von zwanzig, fünfundzwanzig Jahren das Mikro vor den Mund, der Bursche sah sehr gepflegt aus, mit einer Tätowierung am linken Arm: »Sie war immer fröhlich, altruistisch, hatte eine positive Lebenseinstellung«, flüsterte er, wobei er ein paar echte Tränen vergoss. Dann sagte der Reporter: »Hier ist der Bürgermeister«, und ein Mann in grauem Anzug, mit Trikolore-Schärpe, erinnerte an Barbara Ameris noble Person und die ebenso noble ihres Arbeitgebers, und dann würdigte er Großzügigkeit und Solidarität, durch die sich der ganze Ort auszeichne.

|157| Marco Luciani wollte umschalten, doch dann siegte die Neugier. Wer weiß, wie Nicola zurechtkommt, dachte er. Er war versucht gewesen, ihn anzurufen, er wollte fragen, ob er Hilfe brauche, aber dann hatte er sich zurückgehalten, denn es hätte wie ein Zeichen von mangelndem Zutrauen gewirkt. Vor allem nachdem Iannece, Calabrò und der Polizeichef versucht hatten, ihn zurückzuholen.

Ein brünettes hübsches Mädchen, perfekt geschminkt und frisiert, redete über Barbara, als würde sie sie gut kennen. Der Journalist erklärte, es handle sich um Tiziana, ihre beste Freundin. Vielleicht hatte sie schon alle Tränen vergossen, denn es gelang ihr, kühl und gefasst zu bleiben: »Ich will dem Mörder sagen, dass wir nicht eher Ruhe geben, als bis wir ihn gefunden haben. Ich persönlich bin nicht hier, um meine Solidarität mit Mantero zu bekunden, sondern um die Erinnerung an Barbara wachzuhalten, ihr zu sagen, dass wir sie nie vergessen und für Gerechtigkeit kämpfen werden.« Die Demonstranten kamen

Weitere Kostenlose Bücher