![Kleiner Kummer Großer Kummer]()

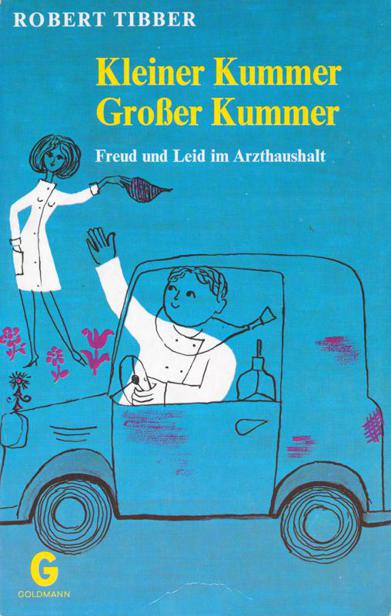

Kleiner Kummer Großer Kummer

ich diesen letzten heraushole.«

Ich blickte mich unsicher im Zimmer um und entdeckte das Tablett mit den grausam aussehenden zahnärztlichen Instrumenten hinter meinem linken Arm. Während ich noch bei der Wahl der Waffen zögerte und herauszufinden suchte, nach welchem speziellen Retraktor Loveday gefragt hatte, sah dieser ein, daß er nicht länger warten konnte. Er steckte seine Finger in den Mund der Patientin, um die verrutschte Klammer festzuhalten, und faßte dann schnell den letzten Zahn.

Ich hatte gerade den Retraktor entdeckt, von dem ich annahm, daß es der verlangte war, als ich Loveday den Zahn herausreißen sah. Im gleichen Augenblick schnappten die Kiefer der Patientin zu. Unglücklicherweise hatte Loveday die Finger noch in ihrem Mund. Nachdem er einen außerordentlich rauhen Fluch ausgestoßen hatte, brachte er es fertig, sich zu beherrschen, bis die Schwester die Patientin aus dem Zimmer geführt hatte. Dann sprang er, seine blutenden Finger haltend und mich verwünschend, mit seinen gut zwei Zentnern im Sprechzimmer herum, daß die ganze Einrichtung schepperte.

Ich entschuldigte mich, so gut ich konnte, und bot ihm Verbandmull und Pflaster an, ich hätte ihn sogar genäht. Nachdem er sein Repertoire erschöpft hatte, von dem ich irrtümlicherweise angenommen hatte, daß ich es vom Golfplatz her schon auswendig kannte, sagte er, daß es nicht nötig sei, und er bezahlte mich sogar. Ich war überrascht, daß er mich zwei Tage später anrief und erklärte, daß er ein Kind mit zwei zu ziehenden Zähnen habe, und mich fragte, ob ich die Narkose machen wolle. In Anbetracht dessen, daß er meinetwegen beinahe drei Finger verloren hatte, fand ich das sehr anständig von ihm. Nach und nach lernte ich, was außer der eigentlichen Narkose noch von mir verlangt wurde, und als Lovedays Finger wieder ganz verheilt waren, hatten wir eine großartige Partnerschaft gebildet.

Als ich zum Mittagessen heimkam und Sylvia von meiner ersten unglücklichen kleinen Episode mit Loveday erzählte, meinte sie: »Komisch!«

»Ich kann nichts Komisches daran finden, wenn einem fast die Finger abgebissen werden.«

»Nein, das meine ich auch nicht.«

»Was meinst du denn?«

»Daß du nicht riechst. Als du häufig Narkosen geben mußtest, während du im Krankenhaus tätig warst, hast du schrecklich gerochen. Ich war fast betäubt, wenn du mich geküßt hast.«

»Das ist hier anders. Wir benutzen keinen Äther, wonach ich im Krankenhaus gerochen habe.«

Sylvia schüttelte sich. »Uff. Es war schrecklich. Du warst am Chest-Krankenhaus damals. Erinnerst du dich noch? Ich fand dich wundervoll in deinem weißen Kittel mit dem nonchalant herausbaumelnden Stethoskop.«

»Du warst auch wunderschön.«

Sylvia sah an ihrer gewölbten Figur hinunter.

»Ich wette, daß der gutaussehende Fahrer mir jetzt nicht anbieten würde, mich im Krankenwagen heimzufahren.«

»Da bekäme er mehr, als er verlangte! Das waren noch Zeiten«, schmunzelte ich, da ich daran dachte, wie Sylvia auf mich wartete, bis ich dienstfrei im Ärztezimmer des Krankenhauses erschien; die Bälle, die Partys, die Wanderungen über die Heide und die Modeschauen, bei denen Sylvia vorführte.

Sie legte ihre Arme um mich. »Dies ist besser.«

»Bist du sicher?« fragte ich besorgt und hätte gern gewußt, ob sie sich wohl noch nach ihrem früheren, glanzvollen Leben zurücksehnte.

»Ganz und gar.«

Als ich ihr in ihre untertassengroßen blauen Augen mit den herzbrechenden schwarzen Wimpern blickte, wußte ich, daß sie die Wahrheit sprach. Trotz ihres, oder vielleicht wegen ihres Zustandes sah sie schöner als je aus, und zum erstenmal konnte ich es wirklich glauben, daß sie sich an ihrem jetzigen Platz wohl fühlte und sich nicht mehr, oder zum mindesten doch sehr selten, nach den Kameras und dem Scheinwerferlicht zurücksehnte.

Sie schien jetzt so weit zu sein, daß ihr die Rolle der Arztfrau Freude machte, und das kam meiner Vermutung nach daher, daß sie nach und nach von den Patienten mehr kennenlernte als ihre wesenlosen Stimmen am Telefon. Sie lernte sie persönlich kennen, wenn sie ins Haus kamen, um sich ihre Rezepte abzuholen, und war über ihren Gesundheitszustand auf dem laufenden, da ich ihr nach meinen Besuchen über meine Diagnose berichten mußte.

Sie schien sich darüber zu freuen, daß sie imstande war zu helfen, wenn die kleine Jenny eine Sicherheitsnadel verschluckt oder sich eine Perle in die Nase geschoben hatte, während ich gerade

Weitere Kostenlose Bücher