![Konny Reimann]()

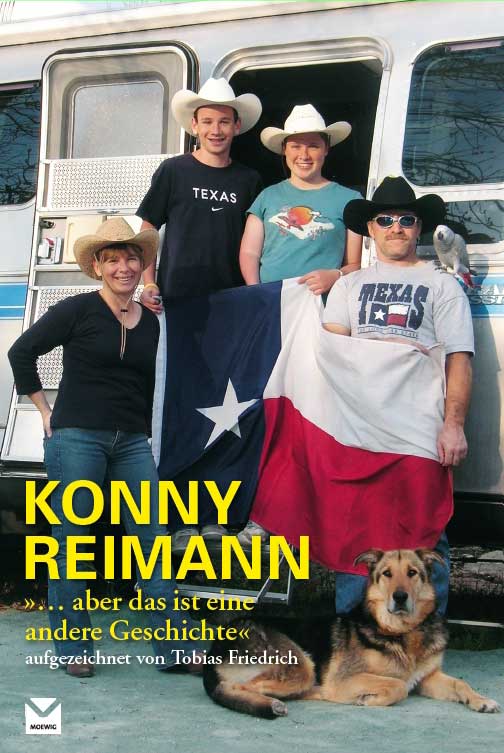

Konny Reimann

Hause gewohnt war. Ich gebe es zu, ich bin ein leidenschaftlicher Computerspieler, allerdings nur bei Spielen, in denen es nicht ausschließlich um Geballer und Gewalt geht. Heutzutage komme ich allerdings kaum noch zum Spielen, von Fernsehen ganz zu schweigen. Ab und zu schalte ich mal den Discovery Channel an, der mir in beeindruckenden Bildern die Fleckchen Erde zeigt, die ich derzeit nicht ansehen oder mit meiner Familie erobern kann. Aber davon abgesehen gibt es unter den Hunderten von Kanälen kaum welche, die ihr Angebot nach meinem Geschmack ausrichten.

Sollte ich je Sehnsucht nach ein paar bunten, flackernden Bildchen haben, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, brauche ich ja nur in ein Restaurant oder in irgendein anderes öffentliches Gebäude zu fahren.

Außer ein bisschen Sound vermisste ich also nichts, ich hatte auch kein Heimweh, im Gegensatz zu Manu, die sich schon eher ab und an mal in Cafés oder zu alten Freunden wünschte. Aber auch sie war insgesamt mit dem neuen, aufregenden Leben in den USA mehr als glücklich.

Nach über einem Jahr in den USA betrachtete ich auch die Mentalität der Amerikaner, die mir anfangs so gut gefallen hatte, mit gemischten Gefühlen. Nach wie vor mochte ich die Freundlichkeit der Menschen, den Servicecharakter aller Unternehmen und Institutionen sowie die Einfachheit der Dinge hier drüben. Etwas schwieriger tat ich mich mit der Art, wie die Amis mit wirklichen Freundschaften umgehen. Hier weiß man nie genau, was eine enge und was eine weniger enge Freundschaft ist. Ist das jetzt mein richtiger Freund, weil ich ihn über eine längere Zeit fast täglich gesehen habe? Und ist es wirklich ein Beweis von Zuneigung, wenn man sich mit jemandem schnell sehr gut versteht? Der Spruch „Aus den Augen, aus dem Sinn“ muss von einem Amerikaner erfunden worden sein. Manchmal macht man die Tür hinter jemandem zu, mit dem man viel Zeit verbracht hat, und kurz darauf scheint es, als hätte man sich nie kennengelernt. Der Kontakt bricht ab, als hätte jemand eine Leitung durchgeschnitten. Trifft man sich dann aber doch mal wieder, selbst nach Jahren, wird man so herzlich begrüßt, als sei man keine fünf Minuten getrennt gewesen. Es ist etwas schwierig, sich darauf einzustellen.

Wir feierten am Moss Lake Grillfeste, zu denen wir amerikanische Freunde eingeladen hatten. Sobald das Essen alle war, schien die Lust auf Geselligkeit für die US-Gäste ebenso zur Neige zu gehen. Man stand auf und ging, gleich so, als wäre die Mission der Nahrungsaufnahme und des netten Plauderns erfüllt. Nächste Haltestelle zu Hause, eigenes Bett – und vermutlich eine Late-Night-Show im Fernsehen. Eine Kultur des lockeren Zusammensitzens, der langen Abende, an denen man endlich mal in Ruhe klönen kann, die gibt es hier nicht. Und vermutlich wird es sie nie geben. Dazu müssten noch weit mehr Einwanderer aus Europa kommen und diese schöne Sitte etablieren. In Texas ist es schon außergewöhnlich, wenn mal jemand bis neun oder zehn bleibt. Dann wird man fast misstrauisch. Zu Hause rausgeflogen? Drogen? Fernseher kaputt? Sonstige Probleme?

Vielleicht ist das ein unlösbares Rätsel. Die Amerikaner sind das netteste Volk, das ich kennengelernt habe und doch nicht ganz kenne. Es sind eben Menschen, die unter dem Etikett „Freundschaft“ etwas ganz anderes verstehen als wir. „Freundschaft“ scheint hier eher eine Visitenkarte zu sein, die man im Zweifel auch schnell wegschmeißen kann. Ändert man die Adresse, ist auch die Karte wertlos. Bei der Übergabe jedoch könnte die Herzlichkeit kaum größer sein.

uch was die Erziehung und die Bildung angeht, ticken die Uhren in Amerika deutlich anders als bei uns. Manchmal habe ich den Eindruck, der Fernseher ersetzt in den USA beides. Ich selbst schalte die Kiste wie erwähnt so gut wie gar nicht ein. Ein paar Spiele zur Zerstreuung, hier und da mal eine Naturfilm-Dokumentation, aber das war’s auch schon. Meine Einstellung war immer: nicht anderen zusehen, selbst machen. Machen! Alles selbst machen! Ich habe mich zum Beispiel auch schon in Deutschland nicht für Fußballübertragungen interessiert. Wenn ich eine Sportart interessant fand, musste ich mir sofort selbst einen Ball, oder was auch immer, besorgen und loslegen. Ich hatte auch nie Vorbilder. Ich war immer mein eigenes Vorbild. Wer weiß, vielleicht liegt das ja auch daran, dass sich in meiner Familie keiner für ein derartiges Rollenbild aufgedrängt hat.

Weitere Kostenlose Bücher