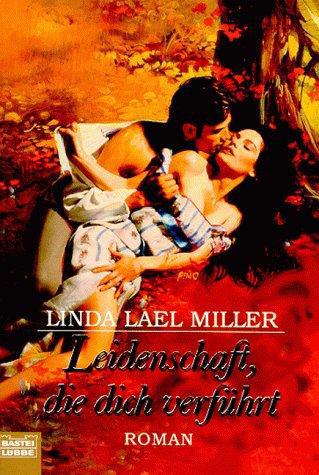

![Leidenschaft, Die Dich Verfuehrt]()

Leidenschaft, Die Dich Verfuehrt

in der Schlafbaracke zurechtgemacht. Sein Haar war noch feucht, aber frisch gekämmt. Seine Stiefel glänzten, er trug schwarze Hosen, die Emily noch nie gesehen hatte, und ein frisches Hemd. Tristan hatte sich auch rasiert. Aber der Fünfundvierziger an seiner Hüfte, den er nie abzulegen schien, erinnerte sie daran, daß es noch eine andere Seite von Tristan Saint-Laurent gab.

Emily selbst hatte sich inzwischen auch ausgehfertig gemacht. Sie trug das gelbe Kleid und hatte die Haare im Nacken zu einem Krönchen zusammengesteckt. Als sie Tristans bewundernden Blick sah, errötete sie leicht.

»Diese köstlich riechenden Kuchen sollten wir aber besser verstecken«, meinte er schmunzelnd. »Wenn Spud sich nicht darüber hermacht, dann sicher Polymarr oder der Junge.« Er nahm sich ein Handtuch, um sich nicht zu verbrennen, und schob die beiden Kuchenbleche in den Backofen zurück, der nur noch lauwarm war.

»Bist du sicher, daß wir sie allein lassen können?« fragte Emily. »Ich meine Mr. Polymarr und Fletcher.« Seit dem Zusammenstoß mit den Männern von der Powder Creek Ranch lebte sie verständlicherweise in Angst, obwohl sie gleichzeitig geradezu wünschte, daß diese Banditen angreifen würden und die Sache dann - so oder so - zu Ende wäre.

»Schwarzer Adler und die anderen Indianer werden schon aufpassen«, erwiderte Tristan, der grundsätzlich eine Menge Vertrauen zu Leuten zu haben schien, die er kaum kannte. In sie selbst zum Beispiel. Glaubte er etwa, sie würde ihren Anspruch auf die Ranch aufgeben, wenn er sie heiratete? War das vielleicht der wahre Grund für seinen überhasteten Heiratsantrag?

»Warum sollten sie?« fragte sie. Sie wusste nur wenig über Indianer, auch wenn sie der Ansicht war, daß diese Menschen mehr Rechte haben sollten, aber sie hatte viele

Geschichten gehört, in denen immer wieder behauptet wurde, daß Indianer alles stahlen, was nicht niet- und nagelfest war.

Sein Gesichtsausdruck wurde hart und grimmig. »Weil diese Männer Familien haben, die sie ernähren müssen«, antwortete er kalt. »Sie brauchen das Geld, das ich ihnen bezahle, damit sie nicht verhungern.«

Emily fühlte sich beschämt. »Du ... du kümmerst dich um die Indianer?«

»Jemand muss es ja tun«, brummte er. »Können wir jetzt aufbrechen?«

Nicht zum ersten Mal in ihrem Leben wünschte Emily, daß sie ihre Gedanken für sich behalten hätte. Sie folgte Tristan, der mit weiten Schritten zum Wagön ging, vor den er schon die beiden alten Pferde gespannt hatte. »Ich habe auch Mitleid mit den Indianern«, sagte sie, während sie laufen muss te, um mit ihm Schritt zu halten.

»Ach ja?« Er half ihr auf den Kutschbock und stieg neben sie. »Dann schenke ihnen doch ein paar von deinen Schafen.«

Emily schwieg. Tristan löste den Bremsklotz, zog die Zügel an, und der Wagen machte einen Sprung vorwärts. Sie muss te sich mit beiden Händen festhalten, um nicht von der harten Holzbank zu fallen. »Ich gebe ihnen so viele Schafe, wie sie brauchen«, entschied sie schließlich, »wenn du ihnen die gleiche Anzahl Rinder gibst.«

Tristan zog seine blauen Augen zusammen. »Meinst du das ernst?«

Sie schluckte und dachte daran, wieviel Geld sie verlieren würde, aber das war es ihr wert, wenn sie damit ein paar Familien vor dem Hungertod bewahren konnte. Der Gedanke, daß andere Menschen - die praktisch ihre Nachbarn waren - Hunger leiden mussten , war ihr unerträglich. »Ja«, sagte sie, »das meine ich ernst.«

Der grimmige Gesich tsausdruck verschwand, und Tri stan lächelte. »Gut«, erwiderte er. »Ich habe den Indianern heute morgen zwanzig Rinder geschenkt.«

»Zwanzig Rinder?« Das war ein kleines Vermögen! »Das glaube ich dir nicht.«

»Doch«, versicherte er nicht ohne Stolz, »ich habe ihnen zwanzig Rinder geschenkt.«

Emily seufzte und verabschiedete sich innerlich von zwanzig guten Schafen. »Wird das reichen, um den Winter zu überleben?«

Tristan wurde wieder ernst. »Ich hoffe es, aber ich bin nicht sicher. Unsere acht Männer haben noch viele Freunde und Verwandte, die auch alle essen müssen.«

Emily schwieg und versank in Grübeleien. Ihre Stimmung hellte sich erst wieder auf, als sie die ersten Häuser der Stadt erreichten. Es tat ihr gut, Menschen zu sehen, die Arm in Arm auf dem hölzernen Steg spazierengingen, Menschen, die in ihren Türen standen und mit den Nachbarn schwatzten, aber es entging ihr auch nicht, daß einige mit den Fingern auf sie zeigten und daß Tristan

Weitere Kostenlose Bücher