![Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl (German Edition)]()

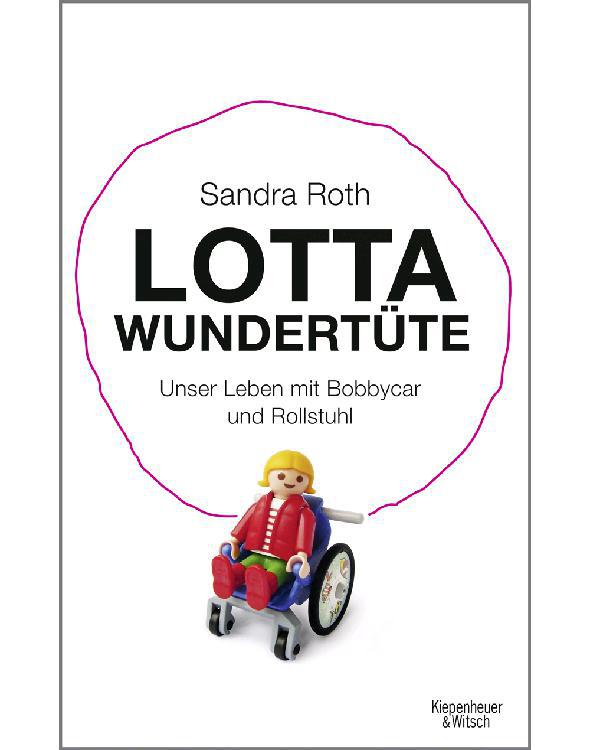

Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl (German Edition)

sind nichts Schockierendes hier. Wir sind unter uns. Keiner starrt, keiner schaut weg. Rein darf nur, wer keinen Schnupfen mitbringt, Besucher-Kinder müssen sich in der Notaufnahme anmelden und überprüfen lassen. Die Kantine hat einen Lieferservice, ich muss nicht mehr runterrennen, um ein Käsebrötchen zu kaufen, oder Salzstangen zum Abendbrot essen. Ich bestelle Frühstück, Mittag, Abendessen. Lotta kriegt »passierte Kost«. Sie isst besser als zu Hause. Wir haben ein Einzelzimmer. Ich kriege eine Liege, die ich morgens um halb acht abgezogen auf den Flur stellen muss. Wenn sie nachts weint, ziehe ich ihren Infusionsständer neben meine Liege und nehme sie unter meine Decke. Da liegen wir im Dämmerlicht, Nase an Nase.

In den nächsten Monaten bekommt Lotta immer wieder Anfälle, manchmal dreimal pro Tag. Viele verschwinden von alleine, manche müssen wir mit Diazepam beenden. Wir schleichen das eine Medikament aus, verringern die Dosis so lang, bis es abgesetzt ist, und versuchen ein anderes. Immer noch Anfälle.

Die Behandlung von Epilepsie ähnelt einem Trial-and-Error-Verfahren. Der Arzt wählt aufgrund des Anfallstyps und der Vorgeschichte des Kindes ein Medikament aus, von dem er sich Wirkung erhofft und möglichst wenig Nebenwirkung. Und dann muss man sehen. Bis man sieht, dauert es. Wochen, bis ein Medikament eingeschlichen ist, Wochen, bis es ausgeschlichen ist. Von zehn epilepsiekranken Kindern werden statistisch gesehen sechs durch die Behandlung anfallsfrei, bei zweien wird die Situation wesentlich verbessert und bei zweien ist keine Hilfe möglich. Je mehr Medikamente zum Einsatz gekommen sind, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir die richtige Medikamentenkombination finden. Den größten Erfolg erzielt immer das erste Medikament, wer beim ersten Schuss keinen Treffer erzielt, der hat beim zweiten schon eine geringere Chance auf den Hauptgewinn.

Die Epilepsie tötet meine Tochter nicht. Sie nimmt sie mir trotzdem.

Die neuen Medikamente machen Lotta müde. Sie lächelt nicht mehr, wenn Harry an der Tür klingelt, wenn Ben sich auf sie schmeißt, weint sie. Nebenwirkungen: Von einem Medikament muss sich Lotta bis zu achtmal am Tag übergeben, von einem anderen wird ihr Zahnfleisch so empfindlich, dass sie bei jeder Berührung aufschreit. In den Beipackzetteln stehen Nebenwirkungen wie Depressionen, Angstzustände, Aggression, Schlafstörung, Übelkeit, Doppeltsehen, Ohrgeräusche, Selbstmordversuche. »In der Regel werden die Medikamente, die wir Ihrer Tochter geben, gut vertragen. Bestimmte Nebenwirkungen verschwinden mit der Zeit, wenn sich der Körper an das Medikament gewöhnt. Andere sind ein Grund, das Medikament zu wechseln. Wir werden sehen«, sagt Dr. Waltz. »Wir müssen das gut im Auge behalten.«

Zugelassen für kleine Kinder sind nur die wenigsten der Medikamente, die wir Lotta geben. Epilepsie ist bei Kindern häufiger als Tuberkulose, Rheumatismus oder Diabetes. Mehr als 200 000 Kinder leiden in Deutschland darunter. Zwei Drittel der Epilepsie-Erkrankungen beginnen vor dem 20. Lebensjahr, fünfzig Prozent vor dem zehnten. Die ersten drei Lebensjahre oder die Pubertät sind die typischen Ausbruchszeiten. Und doch gibt es nur sehr wenige Epilepsie-Medikamente, die für Kinder zugelassen sind. Warum?

Für die Medikamententests müssen Patienten gefunden, Ärzte bezahlt und Placebos entwickelt werden. Das ist teuer. Für die Pharmaunternehmen ist der Anreiz gering: Die Medikamente kommen auch so zum Einsatz, auch bei Kindern. Off-Label-Use nennt sich das. Ärzte und Eltern haben meist keine andere Wahl.

Lotta kann uns nicht sagen, ob es in ihren Ohren klingelt oder ob sie alles doppelt sieht. Ich muss es für sie sagen. Sie kann sich auch nicht ans Ohr fassen oder die Augen reiben. »Sie kennen Ihr Kind am besten.« Dieser Satz verfolgt mich jetzt. Lotta geht es schlecht, das sehe ich. Doch woran liegt es: an dem Medikament oder an den Anfällen?

Wenn mich Dr. Waltz fragt: »Wie geht es Lotta?«, überlege ich lange. Ich notiere mir die Anfälle, die Erscheinungsformen, die Tageszeit, die Begleitumstände. Ginge es ihr sehr viel besser oder schlechter, wäre der Fall klar. Doch wir leben in einer Grauzone. Soll ich darauf drängen, das Medikament abzusetzen? Darauf, dass wir die Dosis erhöhen? Was ich sage, kann den Ausschlag geben. Was, wenn ich einen Fehler mache? Wenn ich mich irre? Vielleicht kenne ich meine Tochter am besten – doch kenne ich sie gut genug?

Ich

Weitere Kostenlose Bücher