![Louis Napoléon le Grand]()

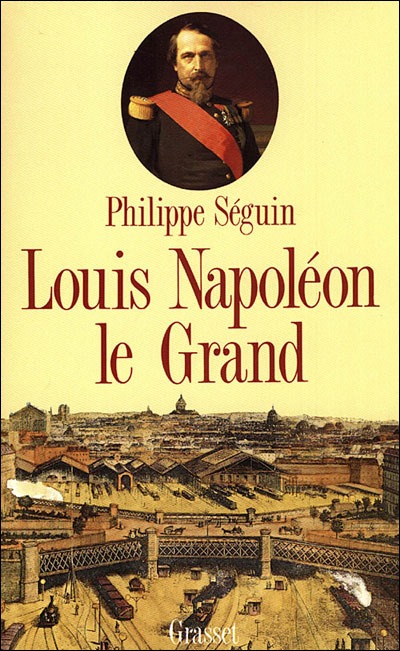

Louis Napoléon le Grand

qu'en vertu d'une loi. Enfin — innovation qui n'était pas la moindre en dépit de sa relativeambiguïté — les ministres devenaient collectivement « responsables » même s'ils continuaient à ne « dépendre » que de l'empereur.

Ollivier pouvait légitimement exulter: « Depuis douze ans, on me vilipende pour avoir cru l'Empire compatible avec la liberté. La preuve est faite et la question jugée. J'ai atteint mon but. La première partie de ma vie politique est close. Une autre va commencer! »

Il restait à organiser une majorité pour fonder un gouvernement.

Louis Napoléon est décidé à prendre son temps pour réunir toutes les conditions du succès. Mais il est plus que jamais résolu. A Forcade qui émet un doute: « La France n'est pas faite pour la liberté », il répond, impavide: « Elle s'y fera. »

Il est vrai que, désormais, quelques-uns de ses proches, et parmi ceux qui comptent le plus, ont fini par se convaincre que la démarche de l'empereur est la bonne. C'est le cas de Fleury, de Maupas. Persigny lui-même a évolué. Cet homme, parfois si brutal et malhabile, saisit souvent mieux que d'autres la réalité des situations; il sait discerner l'intérêt de celui qu'il considère comme son maître, lequel ne l'a pas si bien traité ces derniers temps... Il n'en a que plus de mérite à déclarer, s'adressant à Ollivier:

« L'Empereur n'a qu'à persévérer résolument dans les voies libérales qu'il a ouvertes, mais en appelant à lui toute une nouvelle génération jeune, forte, intelligente et surtout courageuse et convaincue. Quant aux hommes du 2-Décembre, comme moi [...] notre rôle est fini. »

C'est bien ce que pense Ollivier. Il ne veut ni faire du neuf avec du vieux, ni surtout apparaître comme le bras séculier et le porte-parole de Thiers. Celui-ci ne vient-il pas d'observer avec quelque satisfaction: « J'ai vu peu d'Assemblées qui fussent plus que celle-là près de mes opinions »? Ollivier déclare donc: « Si j'entre aux affaires, je ne parviendrai pas comme chef du Tiers Parti, réunion de braves gens rétrogrades et peu démocrates. J'y parviendrai comme chef des générations nouvelles. »

Au cours de l'été, son analyse de la situation et sa détermination vont trouver à s'exprimer dans des circonstances aussi plaisantes qu'inattendues. Ollivier est en cure à Vittel, et la fanfare communale, comme à l'habitude, lui donne une aubade. En guise de remerciements, il lui sert tout à trac un petit discours, qui est unvéritable chef-d'oeuvre politique, et dont le contenu — notons-le — est très proche de ce que pense depuis toujours Louis Napoléon:

« Je vous remercie, dit-il, de votre fidèle souvenir; je l'accueille avec d'autant plus de joie qu'il ne s'adresse pas à ma personne mais à la grande cause que je représente.

« Il existe dans notre pays deux partis, excessifs, violents, dont je m'honore d'avoir mérité la haine. Dans le premier, sont ceux qui ne veulent pas avancer et qui rêvent une dictature perpétuelle. Dans le second se placent ceux qui veulent avancer trop vite, et qui, d'une manière hypocrite ou déclarée, ne conçoivent le progrès que par la révolution. Je me suis placé entre les deux et depuis vingt ans mon effort a été d'exciter les uns et de retenir les autres, de combattre à la fois et avec la même ténacité et la dictature et la révolution. Aussi, comme ceux qui se placent entre deux armées furieuses, j'ai été le point de mire des attaques, des calomnies venues des deux côtés opposés.

« Je persévérerai néanmoins. La petite poignée médiatrice a grossi, et la France entière s'unira bientôt à vous pour réduire à l'impuissance les exagérés de l'ordre et les exagérés de la liberté.

« En envoyant à la Chambre mon digne ami Buffet et M. de Dommartin, l'un des cent seize, le département des Vosges s'est associé à la politique que je n'hésite pas à appeler la seule politique nationale.

« Persévérez mes amis, et si l'on vous accuse de tiédeur, de mollesse, si l'on vous dit que les réformes considérables, décisives que nous venons d'obtenir, sont peu de chose, et qu'il faut tout ou rien, répondez, mes amis, vous qui vivez dans la familiarité de la nature, qu'aux champs rien ne s'opère avec fureur et par à-coups brusques. Ce n'est pas aussitôt après que le grain a été mis en terre que la moisson mûrit. Il faut des jours, des semaines, des mois; il faut le froid et la pluie

Weitere Kostenlose Bücher