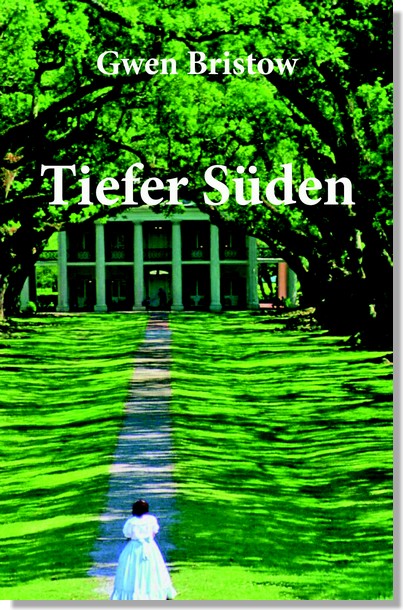

![Louisiana-Trilogie 1 - Tiefer Süden]()

Louisiana-Trilogie 1 - Tiefer Süden

hatte die gleichen strengen Züge wie sein Vater. Immer war er schweigsamer gewesen als Judith und hatte sich der harten, straffen Disziplin, die im Hause herrschte, besser gefügt. Aber wenn er auch nur wenig Geduld mit seiner Schwester hatte, weil sie so impulsiv handelte, waren die beiden einander doch sehr zugetan.

Er schaute zu Boden und stieß mit der Spitze seines Stiefels in den Staub.

»Judith – Mutter ist sehr krank. Es wäre gut, wenn du mit mir kämest.«

»Was, Mutter ist krank?« fragte sie erstaunt. Wie seltsam! Ihre Mutter war immer so gesund gewesen. »Geht es ihr sehr schlecht?«

»Ja, ich glaube.« Caleb stieß wieder in den Boden. Obwohl er größer war als seine Schwester, schien er doch plötzlich ein kleiner Junge zu sein. »Sie hat sich niemals ganz wohl gefühlt, seitdem sie hierher kam. Die Hitze und all das andere. Nun hat sie irgendein Fieber und muß zu Bett liegen. Vater sagte, es sähe so aus, als ob niemand mehr etwas für sie tun könnte.« Judith schaute zu Philip auf, der besorgt die Stirne runzelte.

»Möchtest du zu ihr gehen, Judith?«

»Ach ja, bitte, laß mich zu ihr, Philip!«

»Aber du bist doch selbst krank. Habt ihr denn keine Haussklaven?« fragte er Galeb ungeduldig.

Der junge Mann schüttelte schüchtern den Kopf. »Alle Schwarzen, die wir gekauft haben, sind Neger von Neuorleans aus französischem Besitz und taugen nur für die Feldarbeit. Mutter wollte keine im Hause haben. Sie ist nicht an sie gewöhnt.«

»Ach, Philip, bitte, laß mich gehen!« wiederholte Judith. »Warte einen Augenblick, Caleb.« Sie zog Philip ins Haus. »Du mußt mich jetzt zu ihr lassen. Wir wollten sie ja sowieso morgen besuchen, und ich war eine schlechte Tochter, daß ich mit dir davonlief. Ich glaube, sie hat sich all diese Wochen hindurch Sorgen um mich gemacht. Sie wollte nichts darüber sagen, aber ich weiß bestimmt, daß es ihr sehr nahegegangen ist. Ich will zu ihr fahren und ihr sagen, daß es mir gut geht. Das wird sie beruhigen.«

»Gut«, entgegnete Philip, aber seine Stimme klang zweifelnd. »Ich werde Caleb sagen, daß du mit ihm fährst.«

»Gib ihm etwas zu essen, während ich ein paar Sachen in ein Bündel packe. Du kannst dann morgen kommen und mich abholen.«

Er ging hinaus, um Caleb zu sprechen, und Judith packte ein Nachtgewand und ein sauberes Kleid ein. Sie schämte sich, daß sie nicht Philip hatte verbergen können, wie sehr sie sich danach sehnte, ihre Mutter zu besuchen.

»Es ist aber kein besonders schöner Platz, an dem dein Mann dich wohnen läßt«, sagte Caleb unvermittelt, als der Wagen über den unebenen Weg holperte.

»Ach, er ist sehr gut«, widersprach Judith. »Wir leben dort sehr sauber. Ich habe außerdem eine Negersklavin, die alle Arbeit für mich tut.«

»Die Mutter sagt, die Schwarzen sind gut für die Feldarbeit, aber nicht für die Zubereitung des Essens. Wie soll man wissen, ob sie sauber sind, wenn sie doch eine so schwarze Haut haben?«

Judith wollte nicht zugeben, daß sie zuerst dieselben Bedenken gegen Tibby gehabt hatte. »Sie können genau so reinlich sein wie Weiße«, erwiderte sie trotzig. »Die Schwarzen halten sich nicht für schmutzig, weil sie dunkel sind. Philip hat sein ganzes Leben lang Sklaven gehabt, und er weiß es.«

Caleb schnalzte, um die beiden Maulesel aufzumuntern. Judith hielt sich an den beiden Seiten ihres Sitzes fest, damit sie nicht aus dem Wagen geschleudert würde. Die Glut der Sonne drang durch ihren Hut, aber sie wollte es Caleb nicht sagen. Wenn sie Philip ihrer Familie gegenüber verteidigte, mußte sie auch das Land in Schutz nehmen, das er so liebte. Nach einer Weile räusperte sich Caleb.

»Judith – geht es dir auch gut?«

»Aber selbstverständlich!«

»Nun ja, Mutter – sie fürchtete immer, daß es dir schlecht ginge. Sie hat sich furchtbar aufgeregt an dem Tag, als sie herüberkam und das kleine Blockhaus sah. Regnet es denn nicht hinein?«

»Nein, höchstens, wenn ein wirklicher Wolkenbruch kommt.«

»Und Philip – ist er gut zu dir?«

»Wundervoll! Er trägt mich auf Händen.«

»Läßt er dich nicht zuviel arbeiten?«

Judith lachte. »Er will mich überhaupt nichts tun lassen. Ich habe ihn gebeten, mir ein Spinnrad zu besorgen, aber er sagt, das wird er erst tun, wenn er auch ein Mädchen beschaffen kann, das dann für mich spinnt. In der Gegend, aus der er kommt, lassen die vornehmen Frauen alle Arbeit durch Sklaven verrichten.«

»Nun ja«, antwortete Caleb, »wir

Weitere Kostenlose Bücher