![Madame Butterflys Schatten]()

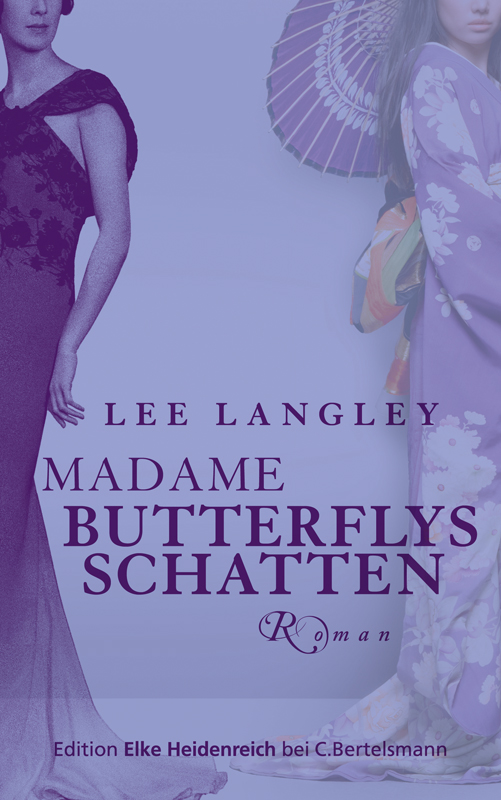

Madame Butterflys Schatten

dem Augenblick, als er dort ankam, trat eine Frau aus der Tür – eine Erscheinung in Gelb, die hier nichts zu suchen hatte: Wie die Materialisierung seiner wirren Gedanken stand vor ihm eine junge Frau, die eigentlich weit weg in Oregon sein sollte. Sein verblüfftes Gesicht entlockte ihr ein fröhliches Lachen.

»Überraschung!«, rief sie und breitete die Arme aus wie ein Zauberkünstler nach einem gelungenen Trick.

Er schloss sie ungestüm in die Arme und sah über ihre Schulter, dass Sharpless sie mit ausdrucksloser Miene beobachtete. Erneut spürte er, wie ihm am ganzen Körper der Schweiß ausbrach.

Sharpless hingegen spürte seine Ungläubigkeit Entsetzen weichen, als er sah, wie sich seine Nichte in die Arme eines Mannes warf, den er verachtete. Erwartete Nancy das gleiche Schicksal einer betrogenen Frau wie Cho-Cho? Das Herz wurde ihm schwer, ein Vorgeschmack auf den Schmerz, der ihnen bevorstand.

Der Nachmittag ging in den Abend über, der Tee, den ein Diener gebracht hatte, blieb unberührt stehen und wurde gegen eine frische Kanne ausgetauscht, die ebenfalls kalt wurde, ohne dass jemand sie angerührt hätte. Nancy saß zusammengesunken auf dem riesigen Schreibtischstuhl des Konsuls und versuchte, aus dem schlau zu werden, was Pinkerton sagte. Zu guter Letzt waren ihm die Worte ausgegangen, und es folgte langes Schweigen. Sie sah die beiden Männer nachdenklich an, als wäge sie ihre jeweiligen Vorzüge gegeneinander ab. Ihr Onkel schien geschrumpft zu sein, er sah alt aus, das lange Gesicht hager und verhärmt; im Gegensatz dazu hielt sich Pinkerton kerzengerade, die Mütze unter den Arm geklemmt, als säße er einem Gericht gegenüber – was in gewisser Weise ja auch zutraf.

»Du hast also ein Kind«, sagte Nancy schließlich langsam und mit tonloser Stimme.

Er nickte.

»Weißt du das schon länger?«

»Nicht so genau …«

Sie runzelte die Stirn. »Was soll das heißen, Ben, nicht so genau? Entweder du weißt, dass du ein Kind hast, oder nicht.«

Er erwiderte, er sei sich nicht sicher gewesen. Er versuchte zu erklären, wie schwierig das alles war: ein Leben auf See, immer unterwegs von einem Hafen zum nächsten, nur wenige Gelegenheiten, Nachrichten zu empfangen oder zu versenden … Selbst in seinen Ohren klangen die Worte dürftig.

Nancy versuchte, sich an die Fakten zu halten. Das, was in dieser verworrenen Angelegenheit zweifelsfrei feststand.

»Und die Mutter des Kindes ist gestorben.«

»Na ja, nein.«

»Nein?«

Sharpless sah, wie sich das Gesicht seiner Nichte verhärtete, diesen Ausdruck kannte er von seiner Schwester. Sie beugte sich vor und umklammerte die Armlehnen ihres Stuhls.

»Du bist verheiratet ?«

Stockend versuchte er, ihr begreiflich zu machen, wie es gewesen war. Ein einsamer Mann, weit weg von zu Hause. Die Landessitten. Wenn man sich hier eine Ehefrau nahm, war das nicht für immer. Es war … ja was? Die Worte blieben ihm im Hals stecken, er musste husten, versuchte zu schlucken. »Es war ein Fehler. Aber es ist nun mal passiert.«

Angewidertes Zucken. Sie ließ ihren Blick langsam durch den Raum schweifen, als versuche sie, den Wert der Drucke an den Wänden zu schätzen.

Pinkertons rosige Gesichtsfarbe war wächserner Blässe gewichen. Sein Aussehen und seine Stimme waren die eines kranken Mannes, während er sich durch das Dickicht von Worten tastete: Er wisse, dass Nancy ihm das, was geschehen war, nicht vergeben könne. Er erwarte auch gar nicht, dass sie ihm verzieh; was er getan hatte, ließ sich durch nichts wiedergutmachen. Er sei ein abgrundtief schlechter Mensch. Das Einzige, was er jetzt noch tun könne, sei, für das Kind zu sorgen. Aber sie solle wissen, dass sie ihm mehr als alles andere auf der Welt bedeute …

Unvermittelt stand Nancy auf.

»Ich gehe jetzt zurück aufs Schiff.« Sie wandte sich Sharpless zu, und ihre Stimme war so unpersönlich wie die Durchsage auf einem Bahnhof.

»Rufst du mir bitte eine Rikscha?«

»Warte!« Es klang wie ein Schrei. Leise fügte Pinkerton hinzu: »Hör mich an. Bitte.«

Sharpless stand auf. »Ich lasse euch allein …«

Doch Nancy bat ihn mit leiser, ausdrucksloser Stimme zu bleiben.

Und Pinkerton sprach weiter, stammelte einen Satz nach dem anderen, mit jedem seiner Worte schien die Luft im Zimmer zäher zu werden.

»Der Kleine kann nichts dafür«, sagte er unglücklich. »Er ist mein Sohn, und ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Ich will für ihn sorgen, das ist meine Christenpflicht.

Weitere Kostenlose Bücher