![Madame Butterflys Schatten]()

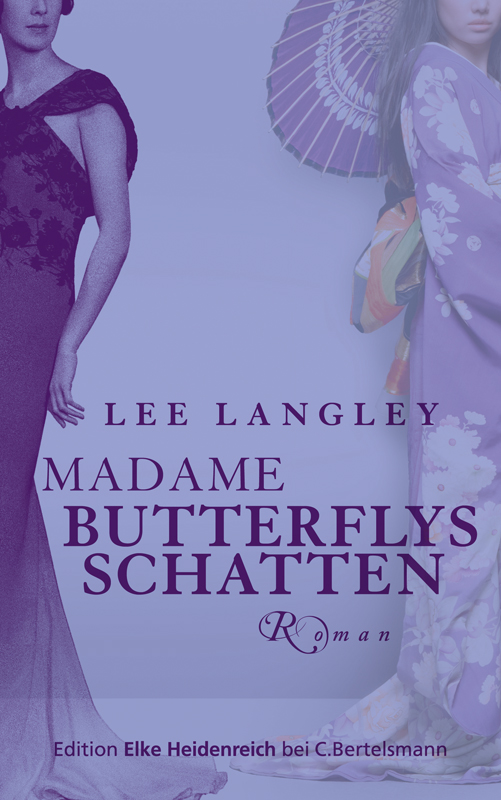

Madame Butterflys Schatten

Menschen hier ans Herz gewachsen – dem gesellschaftlichen Umgang war eine Poesie eigen, die ein belangloses Gespräch zur Kunstform erhob –, aber von Zeit zu Zeit sehnte er sich nach Einfachheit, danach, dass die Dinge beim Namen genannt wurden. Nach der amerikanischen Welt.

Auf der Fahrt durch die Stadt schmiedete er Pläne für ihren Aufenthalt.

»Du wohnst bei Mrs. Sinclair in der methodistischen Mission.«

»Nicht bei dir?«, murmelte Nancy enttäuscht.

Lächelnd schüttelte er den Kopf.

»Meine Behausung eignet sich nicht besonders für Besuch. Ich muss dich warnen: Auch wenn Nagasaki gewisse Fortschritte gemacht hat – sieh dir die gepflasterten Straßen an –, dürften die Lebensbedingungen hier nicht ganz amerikanischen Erwartungen entsprechen.«

Er verschwieg ihr, dass er sich aus freien Stücken für ein traditionelles japanisches Haus statt einer westlichen Vorstellungen entsprechenden Unterkunft entschieden hatte.

Während der Weiterfahrt ließ er sich die Neuigkeiten aus der Heimat berichten, unterbrach sie jedoch immer wieder, um sie auf ein außergewöhnliches Gebäude oder eine besonders schöne Aussicht aufmerksam zu machen. Es überraschte sie ein wenig, mit wie viel Wohlgefallen, ja sogar Stolz er diese übel riechende, rückständige Stadt betrachtete.

Er wartete, bis sie sich an seinem Schreibtisch gegenübersaßen, bevor er sie fragte, woher ihr plötzlicher Entschluss rührte, den Dampfer zu besteigen, der sie nach Nagasaki gebracht hatte. Sie zappelte vor Vergnügen.

»Ich dachte schon, du fragst nie! Die Reise ist furchtbar teuer, aber Daddy meinte, er hätte mir kein richtiges Geschenk zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag gemacht, und da bin ich.« Aufgeregtes Kichern und eine krausgezogene Nase. »Mein Verlobter ist hier, und ich hielt es für eine schöne Idee, ihn zu überraschen.«

»Du bist verlobt? Ich hatte ja keine Ahnung …«

»Es ging alles ganz schnell.« Erneutes Kichern. »Er hat mich im Sturm erobert!«

»Und er ist hier in Nagasaki?«

In der halb offenen Tür erschien ein Tablett mit Tee und Erfrischungen und dahinter ein junger Diener. Er verbeugte sich und stellte einen kleinen Silberteller mit einer Nachricht auf den Schreibtisch. Sharpless las sie und sah den jungen Mann an. »Leutnant Pinkerton war hier?«

Er hörte Nancys überraschten Ausruf, und auf einen Schlag war ihm alles klar. Es war unausweichlich: Er würde mitansehen müssen, wie die Katastrophe ihren Lauf nahm, ohne etwas daran ändern oder sie abwenden zu können.

»Leutnant Pinkerton ist dein Verlobter?«

Sie wurde rot. Sharpless fand es erstaunlich, dass junge amerikanische Frauen heutzutage noch erröteten, doch dann fiel ihm wieder ein, dass Nancy trotz des kurzen Kleids und des Glockenhuts, die er aus amerikanischen Zeitschriften kannte, keine moderne junge Frau war. Sie war die Enkelin von Missionaren, die Tochter frommer Kirchgänger, und hatte selbst eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht. Zweifellos besaß sie Pflichtgefühl, dachte er, und der Gedanke diente nicht eben seiner Beruhigung.

Später fragte sich Sharpless, ob die Ereignisse einen anderen Gang genommen hätten, wenn er bei Pinkertons Besuch im Konsulat an seinem Schreibtisch gesessen hätte. Aber was hätte er dann getan – was hätte er tun können? Der Stein war ins Rollen gekommen, und es lag nicht mehr in Sharpless’ Macht, Einfluss auf die Situation zu nehmen. Hier ging es nicht darum, ein durchgegangenes Pferd oder ein führerloses Fahrzeug zu stoppen, es ging um drei Menschen, die auf ein verheerendes Zusammentreffen zusteuerten. Sharpless war ein besonnener Mann und neigte nicht zu Gefühlsausbrüchen, doch jetzt stöhnte er unwillkürlich auf, als er sich ausmalte, was ihnen bevorstand.

In dem Haus über dem Hafen kam es Pinkerton so vor, als dehne sich die Zeit wie ein Gummiband, die Vergangenheit holte die Gegenwart auf verstörende Weise ein: Wie damals spürte er die raue tatami- Matte unter seinen Füßen, sah das Licht durch die Papierwände dringen, roch den Duft von klebrigem Reis. Auf der anderen Seite des Raums stand wartend eine Frau, deren Haut so hell schimmerte wie gehäutete Mandeln.

Er hatte sich im Schneidersitz auf dem Boden niedergelassen und spielte mit seinem Sohn, zeigte ihm ein Kunststück, bei dem auf geheimnisvolle Weise ein Daumen verschwand und wieder auftauchte. Das Kind gluckste vor Vergnügen, während Cho-Cho schweigend zusah. Einmal hob Pinkerton den Kopf und begegnete

Weitere Kostenlose Bücher