![Madame Butterflys Schatten]()

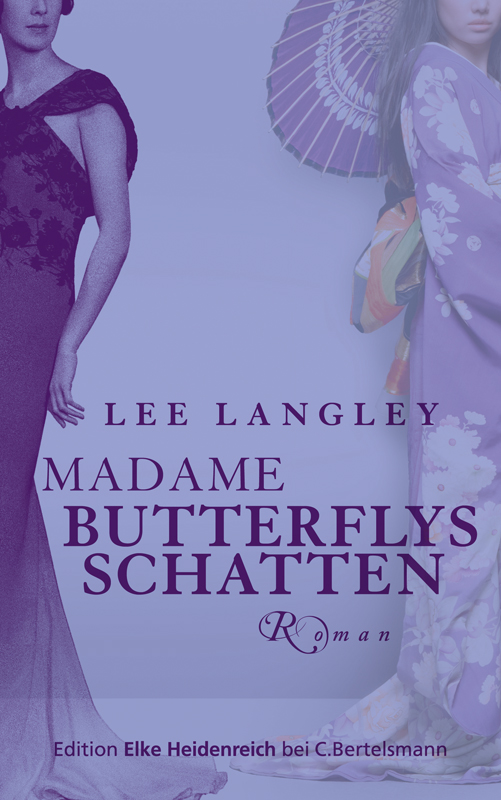

Madame Butterflys Schatten

einer Lüge bereit gewesen, wie sie sich im Nachhinein eingestehen musste: Sie hatte die finsteren Seiten ihrer Seele kennengelernt. Um der guten Tat willen hatte sie sich zur Falschheit verleiten lassen. Es war ihr nicht leichtgefallen, sie hatte keine Erfahrung damit – war nicht abgebrüht genug –, und sie litt lange an ihrem Sündenfall. Insgeheim hatte sie darauf gehofft, dass der Zweck die Mittel heilige, dass der moralische Glanz einer selbstlosen Tat – die Sorge für das Kind einer anderen Frau zu übernehmen – auf sie falle, stattdessen hatte sie jedoch festgestellt, dass Worte mitunter schlimmeren Schaden anrichten konnten als Schläge, dass man auch am helllichten Tag von Albträumen heimgesucht werden konnte, dass ein verfluchter Fehltritt zum nächsten führte, wobei sie sich für dieses Wort zur Strafe den Mund mit Seife hätte auswaschen müssen, wenn ihre Mutter es gehört hätte. Sie lernte, dass Schuld mit der Zeit nicht geringer wird.

Sich um den kleinen Jungen zu kümmern war einfach, ihm all die Liebe zu geben, die sie aufbringen konnte, schon schwieriger. Nancy sagte sich, er sei ein Teil von Ben, und sie liebte Ben, also musste sie seinen Sohn ebenfalls lieben, auch wenn sie in manchen Momenten, wenn Joey den Kopf wegdrehte oder auf eine Art, die ganz und gar nichts mit Ben zu tun hatte, blinzelte oder den Mund verzog, sehr mit sich kämpfen musste.

Aber das war noch das Geringste. Was unablässig an ihr nagte und ihrem Glück und Seelenfrieden im Weg stand, der Quell für alles Folgende, war die Tatsache, dass Nancy gelogen hatte. Sie sah sich selbst, wie sie einfach immer weiterredete, eine Lüge ersann, die ihr in diesem Augenblick notwendig erschienen war, eine kleine Sünde, um letztlich etwas Gutes zu tun. Doch dann hatte sie sich plötzlich mit einer Situation konfrontiert gesehen, die ihr Begriffsvermögen überstieg, und sie hatte Ben belogen.

Vor ihrem geistigen Auge sah sie immer wieder das Haus aus Papier vor sich, die Gestalt in dem weißen Kimono, das weinende Kind. In bester methodistischer Tradition hatte sie geglaubt, eine gute Tat zu vollbringen, und die Worte dienten dazu, dieses Ziel zu erreichen. Aber Worte zogen Handlungen nach sich, und nichts lief so, wie sie es geplant hatte.

Als Kind hatte sie sich die braven kleinen Mädchen in Betty und ihre Schwestern zum Vorbild genommen, aber jetzt war sie erwachsen und musste feststellen, dass ihr Leben eher einer Geschichte von Nathaniel Hawthorne ähnelte. Schwer lastete die Schuld auf ihr.

Ihre Eltern erwarteten sie am Kai. Sie winkten und lachten und musterten neugierig das Kind auf ihrem Arm, ein Kind, das wohl einem ihrer Mitpassagiere gehörte. Und Nancy hatte vergeblich nach den Worten gesucht, die sie sich zurechtgelegt, einstudiert, immer wieder neu überdacht hatte, und schließlich nichts Besseres zustande gebracht als: »Ma, Pa, das ist Joey, Bens Sohn.« Sie hatte ihn abgesetzt und seine Hand genommen.

Ein paar wenige, ganz alltägliche Worte, durch die das schöne Bild – romantische Liebesgeschichte, Märchenhochzeit, Flitterwochen – im Bruchteil einer Sekunde so unbarmherzig zermalmt wurde wie ein Käfer von einem schweren Stiefel. Ihre Mutter hatte das blonde blauäugige Kind stumm und verwirrt angesehen. Ihr Vater hatte schneller begriffen.

»Du nimmst ihn zu dir?«

Sie nickte.

Louis blickte auf den Jungen hinunter. »Gut. Du bist also Joey? Ich heiße Louis, mein Kleiner, aber für dich bin ich Gramps.«

Er hob den Jungen hoch und drehte sich zu seiner Frau um. »Dann wollen wir die beiden mal nach Hause bringen, Mary.«

Was geschehen war, war geschehen.

Als sie daheim und Nancy und Joey außer Hörweite waren, schüttelte er den Kopf und sagte zu seiner Frau, dass Ben da offensichtlich einen ganz schönen Schlamassel angerichtet hatte.

»Ich hätte den jungen Mann nicht für so dumm gehalten, aber …«

»Wir wissen nicht, was wirklich passiert ist.«

Louis legte nachdenklich den Kopf schief. »Henry Thoreau hat mal gesagt, manche Indizienbeweise sind recht überzeugend, zum Beispiel, wenn man eine Forelle in der Milch findet.« Er blickte zu Nancy, die Joey gerade mit den unbekannten Gefilden eines amerikanischen Gartens vertraut machte.

»Mir scheint, wir haben die Forelle hier vor uns.«

Mary rief dem Jungen zu: »Joey! Magst du eine Limonade?«

Mit blauen Augen, die wie die von Ben waren und gleichzeitig auch wieder nicht, sah er sie unschlüssig an.

»Ich weiß nicht. Was ist

Weitere Kostenlose Bücher