![Marco Polo]()

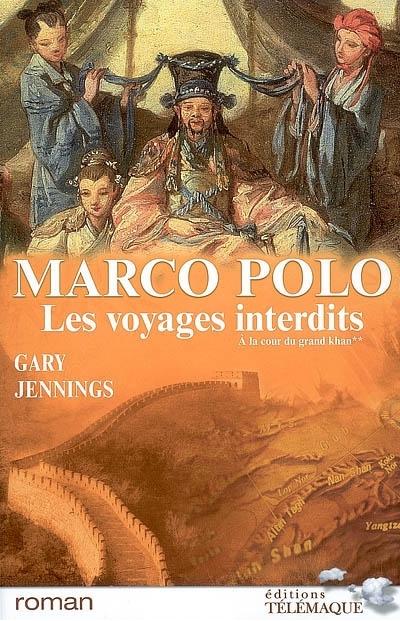

Marco Polo

imperturbable

cheval et espérant qu’il était chaussé de ces sabots infaillibles (car ils ne

glissent jamais) que l’on sculpte dans les cornes des fameux « moutons de

Marco ». Que j’ouvrisse les yeux pour lancer un regard devant moi,

derrière, au-dessus, en dessous ou de quelque côté que ce fût, j’en éprouvais

instantanément le vertige. Vers l’amont comme vers l’aval, l’œil rencontrait

toujours le même spectacle : deux murs de roche grise convergeaient dans

le lointain vers une étroite fissure brillante bordée de vert. En haut, il

s’agissait d’un filet de ciel bordé d’arbres ; en bas, d’un ruisseau ourlé

de mousse, en réalité une rivière qui s’écoulait à travers la forêt. Devant

comme derrière moi, la route des Piliers semblait déjà trop fragile pour

soutenir son propre poids. Alors, imaginer qu’elle puisse supporter un cavalier,

et un convoi entier... D’un côté, la paroi menaçante, au ras de mon étrier,

semblait guetter le moment de me déséquilibrer d’une violente poussée, de

l’autre, sa jumelle, attirante, semblait si proche qu’on l’aurait volontiers

touchée... au risque d’un plongeon mortel dans l’insondable abîme.

La seule chose peut-être encore plus étourdissante que

la route des Piliers était le franchissement d’une gorge sur ce que les gens

des montagnes appelaient, sans exagérer, les « ponts mous ». Ceux-ci,

faits de planches et d’épaisses cordes de fibres de bambou, se balançaient au

gré des vents qui ne cessaient de souffler dans la montagne. Leur tangage

s’accentuait dès qu’un homme y posait le pied, et encore plus dès qu’il y

attirait derrière lui sa monture ; durant la traversée, je suis sûr que

même les chevaux fermaient les yeux.

Bien que les émissaires de Kubilaï aient fait le

nécessaire pour que tous les habitants des montagnes soient avertis de notre

arrivée et que nous ayons de ce fait toujours bénéficié du meilleur accueil de

leur part, celui-ci n’était pas toujours de qualité royale. Dans ce paysage

tourmenté, nous ne trouvâmes que rarement des lieux assez plats pour accueillir

ne serait-ce qu’un village de huttes de bûcherons. Le plus souvent, nous

passions la nuit dans l’une des niches creusées dans la falaise, aux endroits

assez larges pour que des voyageurs cheminant en sens opposé puissent nous

croiser. Là, de petits groupes d’hommes rudes, attendant notre venue, avaient

édifié une tente en poils de yack pour que nous y passions la nuit. Ils avaient

apporté un peu de viande ou abattu une chèvre des montagnes pour la faire cuire

au feu du camp.

Je me souviens fort bien de notre première escale,

dans le jour déclinant. Après nous avoir salués d’un ko-tou, les trois

montagnards entreprirent de nous préparer le repas. Nous ne pouvions converser,

car ils ne parlaient pas le mongol et s’exprimaient dans une langue différente

du han. Ils firent un feu, y mirent à crépiter quelques côtelettes de

chevrotain des montagnes (animal dont on tirait le précieux musc) et firent

chauffer une marmite d’eau. Je remarquai qu’ils avaient utilisé pour le feu des

branches d’arbres, qu’ils avaient dû avoir beaucoup de mal à récupérer en

escaladant les falaises et qu’ils gardaient à côté d’eux un petit tas de tiges

de bambou. Quand la viande fut cuite à point, l’obscurité était tombée, et

tandis que deux hommes nous servaient, le troisième jeta l’une de ces tiges sur

le brasier.

La viande de chevrotain était certes meilleure que

l’habituel mouton ou même la chèvre des montagnes, mais ce qu’on nous servit

avec était épouvantable. La pièce de viande me fut tendue en bloc, à charge

pour moi d’y mordre à belles dents. Le seul ustensile fourni était un bol de

bois peu profond dans lequel l’un des trois hommes me versa un thé vert fumant.

Mais à peine avais-je eu le temps d’en avaler une ou deux gorgées qu’un autre

me le prit poliment des mains pour y ajouter quelque chose. Tenant à la main un

plateau de beurre de yack parsemé d’un certain nombre de poils, de peluches de

tissu, d’une bonne dose de poussière de la route et strié des traces de doigts

de ceux qui y avaient pioché auparavant, il en préleva de ses ongles noirs une

portion qu’il jeta dans mon cha et l’y mélangea. Comme si le redoutable

beurre n’était pas en lui-même assez répugnant, il ouvrit un infect sac de

tissu et versa dans le bol une

Weitere Kostenlose Bücher