![Marco Polo]()

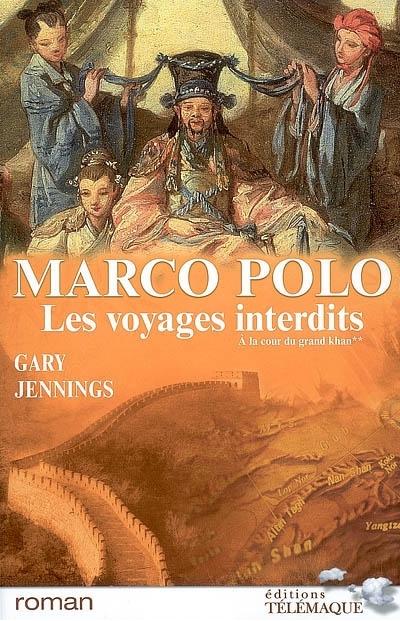

Marco Polo

dose de ce qui ressemblait à de la sciure.

— Tsampa, annonça-t-il.

Tandis que je contemplais, abasourdi, ce brouet avec

le dégoût qu’on imagine, il me montra comment il convenait de le consommer. Il

trempa ses doigts sales dans mon bol et malaxa la sciure et le beurre jusqu’à

obtenir une pâte semblable à de la cire molle qui finit par absorber tout le

liquide qu’il contenait. Ensuite, avant que je puisse bouger pour l’éviter, il

préleva une boulette de cet amas tiède et crasseux, et le fourra dans ma

bouche.

— Tsampa, confirma-t-il.

Je pus alors reconnaître, derrière l’amertume du thé

vert et le goût rance du beurre de yack qui avait l’odeur du fromage, que ce

qui semblait être de la sciure était de la farine d’orge. J’ignore comment

j’aurais réussi à avaler cette bouchée s’il n’était survenu un événement qui me

poussa à le faire séance tenante. Le feu de camp émit brusquement, en effet, un

incroyable bang ! et envoya dans l’obscurité un soudain bouquet

d’étincelles, qui me fit engloutir d’un coup le contenu de ma bouche (et

l’effet fut le même sur mes deux soldats d’escorte), tandis que le bruit

résonnait dans les montagnes. Deux choses me vinrent alors à l’esprit. La

première fut l’affreuse pensée que l’une des boules de cuivre que nous

transportions avait trouvé le moyen de tomber dans le feu ; la seconde fut

la réminiscence de la fameuse phrase : « Je surgirai lorsque tu t’y

attendras le moins. »

Mais les hommes des montagnes, qui n’en pouvaient plus

de rire en constatant notre saisissement, nous firent des gestes d’apaisement

avant de nous expliquer ce qui venait de se produire. Saisissant l’une des

tiges de bambou et la pointant sur le feu, ils se mirent à sauter à côté, en

découvrant les dents et en grondant d’un air farouche. C’était assez clair. La

montagne grouillait de tigres et de loups. Pour les maintenir à distance, on

avait coutume de jeter dans les flammes, de temps à autre, une portion de bambou.

La chaleur avait pour effet de mettre sous pression sa sève, jusqu’à ce que la

vapeur fasse éclater celle-ci, un peu comme l’aurait fait une charge de poudre

inflammable, ce qui provoquait un énorme fracas. Je n’eus aucun doute sur sa

capacité à tenir les prédateurs en respect, et il me permit, somme toute,

d’avaler l’horrible mixture appelée tsampa.

Plus tard, je finis par m’y habituer ; je n’y

pris toutefois jamais plaisir, mais au moins ma répugnance avait disparu. Le

corps humain a besoin d’une autre nourriture que la viande ou le thé, et l’orge

était la seule céréale qui poussait en ces contrées. La tsampa était

fort nourrissante, bon marché et aisément transportable, ce qui était déjà

beaucoup. On pouvait la rendre plus appétissante en la saupoudrant de sucre, de

sel, à moins qu’on ne préférât l’assaisonner de vinaigre ou de sauce de

haricots fermentes. Je n’en devins pas pour autant aussi friand que les

autochtones, qui gardaient des boules de tsampa sous leurs vêtements

toute la journée et toute la nuit pour la déguster au petit matin saturée de

leur sueur salée ou en avaler un morceau dès qu’ils avaient un creux.

J’en appris aussi bien davantage au sujet de ce bambou

appelé ici zhu-gan. À Khanbalik, je ne l’avais considéré que comme un

agréable élément floral qui inspirait les peintures de Dame Chao ou du Maître

de la Peinture sans Contour. Dans ces régions, il constituait un objet

indispensable. Le zhu-gan poussait à l’état sauvage partout dans les

basses terres, de la frontière entre Sichuan et Yunnan aux zones tropicales de

Champa où il portait entre autres, suivant les dialectes locaux, les noms de banwu, de mambu. Il servait partout à bien d’autres usages que celui

d’effrayer les tigres.

Le zhu-gan ressemble à nos roseaux et à nos

joncs, du moins lorsqu’il en est encore au début de sa croissance et que son

diamètre n’excède pas la largeur d’un doigt : il ne s’en différencie que

par ses nœuds placés à intervalles réguliers telles des jointures, qui forment

comme de petits murs dans sa structure interne qui délimitent des compartiments

séparés. Pour éloigner les bêtes sauvages, il suffit de jeter au feu une

section de bambou, entre deux nœuds intacts aux extrémités. Pour d’autres

usages, on perce ces cloisons de façon à transformer le bambou en un long tube

creux. Tant que

Weitere Kostenlose Bücher