![Marco Polo]()

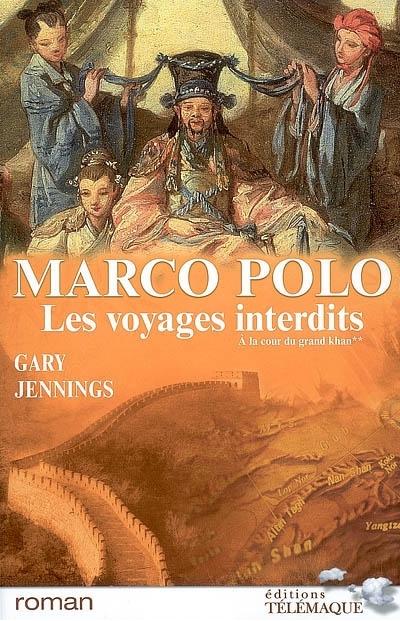

Marco Polo

hommes

ou femmes, portaient tous des vêtements informes : sur la tête, un chapeau

qui ressemblait à une cosse de haricot, sur le corps, des robes, des écharpes

et des châles empilés en couches successives des épaules jusqu’aux pieds, et à

ces derniers de lourdes et peu élégantes bottes aux pointes relevées. Tous ces

habits étaient rayés de bandes de deux couleurs, chaque village ayant les

siennes, de sorte qu’un « étranger » venant du village situé un peu

plus bas sur la route pouvait aisément être reconnu comme tel. Les couleurs

étaient toujours sombres, celles de Chieh-chieh, par exemple, étaient le marron

et le gris, pour que la crasse ne s’y voie pas trop. Dans ces villages de

montagne, ce type de tenue permettait de se fondre dans le paysage, ce qui

pouvait avoir son utilité, pour la chasse ou pour se dissimuler. Mais ici, sur

ce brillant environnement de bambou vert et or, elle heurtait le regard.

Les autochtones des deux sexes portaient sensiblement

le même accoutrement et arboraient le même visage imberbe aux traits plats et

au teint brun rouge. Il leur fallait donc – ne serait-ce que pour s’y

reconnaître eux-mêmes, pensai-je – une marque distinctive visible. Aussi les

femmes portaient-elles des bandes verticales, celles de leurs homologues

masculins étant horizontales. Pour l’étranger que j’étais, qui ignorais cette

subtilité vestimentaire, le seul moyen de les identifier était d’attendre

qu’ils ôtent leur couvre-chef en forme de cosse. Les hommes arboraient

généralement un crâne rasé et un anneau d’or ou d’argent à l’oreille gauche,

tandis que la tête des femmes était hérissée d’une multitude de fines tresses,

au nombre, pour être précis, de cent huit, comme la quantité de livres du Kandjur, l’ouvrage sacré des bouddhistes qu’ils étaient tous.

Mon voyage n’ayant pas été éprouvant ce jour-là et la

beauté de ce village de bambou m’ayant apaisé, je me sentis d’humeur à

considérer avec curiosité les autres preuves de féminité que pouvait receler

cette demoiselle, sous ses piètres atours. Je notai qu’elle portait un

bijou : une chaîne pendue à son cou, à laquelle était suspendue une

tintinnabulante rangée de pièces d’argent. Pensant qu’il devait aussi y en

avoir cent huit, j’interrogeai le vieux Wu :

— Lorsque vous qualifiez cette femme de

« premier choix du village », vous faites allusion à sa richesse ou à

sa piété ?

— Ni l’un ni l’autre, commenta-t-il. Les pièces

que vous pouvez voir attestent seulement de l’attractivité de ses charmes.

— Vraiment ? fis-je, la fixant du regard.

Si son collier était en effet attrayant, il n’ajoutait

hélas pas grand-chose à son charme.

— Chez nous, précisa-t-il, c’est à la jeune fille

qui aura le plus d’amants : qu’ils soient de son village, de ceux des

environs, ou de passage, commerçant ou autre. Chacun de ceux avec lesquels elle

couche lui donne une pièce en souvenir. Aussi, celle qui, grâce à sa collection

de pièces, peut attester avoir attiré et satisfait le plus grand nombre

d’hommes est considérée comme prééminente.

— Vous voulez dire qu’elle est réprouvée et mise

à l’écart, je suppose ?

— Pas du tout, elle est mise en valeur, au

contraire ! Dès qu’elle sera en âge de se marier et de s’établir, elle

n’aura que l’embarras du choix parmi de nombreux prétendants désireux d’emporter

sa main.

— Laquelle demeurera sans doute, en l’occurrence,

la partie de son corps ayant le moins servi, persiflai-je, un tantinet

scandalisé. Dans les pays civilisés, un homme épouse justement une vierge,

sachant qu’elle n’aura appartenu à personne avant lui.

— Oui, c’est à peu près la seule chose qu’elle

est sûre d’apporter, d’ailleurs..., lâcha le vieux Wu, reniflant d’un air

méprisant. Ce que risque un tel homme, c’est tout au plus attraper un poisson

moins chaud que celui que tu as eu à dîner. Alors que celui qui épouse l’une de

nos femmes a d’abondantes preuves de son attrait, de son expérience et de ses

talents. Il obtient en même temps, et ce n’est pas négligeable, une assez

coquette dot en pièces d’argent. Et cette jeune femme serait des plus désireuse

d’ajouter une des tiennes à sa chaîne, n’en ayant encore jamais reçu de la part

d’un Ferenghi.

Je n’éprouvais aucune aversion de principe pour les

femmes non vierges, et

Weitere Kostenlose Bücher