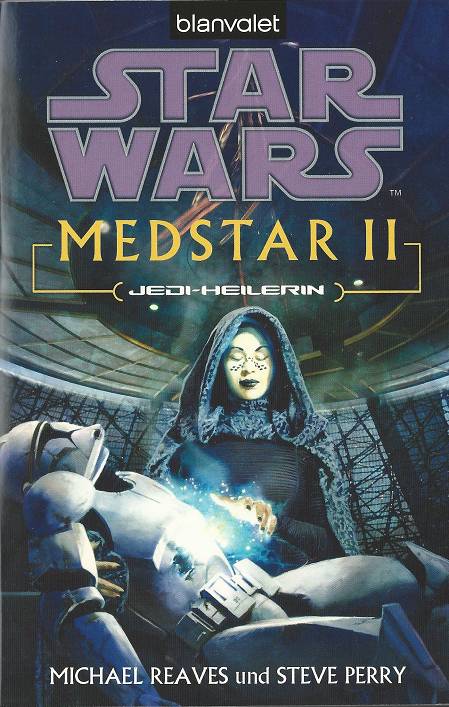

![Medstar 02 - Jedi-Heilerin]()

Medstar 02 - Jedi-Heilerin

sicher, ob er damit zurechtkommen würde, sie in einem gesellschaftlichen Rahmen zu sehen. Was, wenn sie mit jemand anderem da war?

Er schüttelte den Kopf. Zumindest würde er in der Cantina nicht allein trinken. Früher oder später würde er ihr wieder über den Weg laufen. So groß war die Basis ja nicht.

Zum Teufel damit! Jos marschierte aus dem OP und fühlte sich ganz wie ein Mann, der zu seiner eigenen Hinrichtung ging.

In der Cantina herrschte rege Betriebsamkeit. Außerdem war es heiß, laut und muffig. Womöglich würde Jos in diesem Getümmel doch nicht auf Tolk treffen.

Diese Hoffnung währte allerdings nicht lange. Tatsächlich war es Tolk, die ihn fand, bevor er sich seinen ersten Drink genehmigen konnte. Er drehte sich um, und da war sie, genau da, ihr Blick auf sein Gesicht gerichtet, um es nach ... was abzusuchen?

Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er wusste, dass er etwas sagen sollte, aber selbst in ihrer OP-Kleidung, mit hochgestecktem Haar und der Erschöpfung, die ihrem Gesicht nur allzu deutlich anzusehen war, war sie so schön, dass es ihm den Atem raubte.

»Tolk...«, brachte er heraus. »Ich ...«

»Ich habe viel nachgedacht, Jos. Hierbei geht es um mehr als bloß darum, was wir füreinander empfinden. In diesem Krieg geht es um mehr als das hier, um mehr als das, was wir tun - oder was wir einander bedeuten. Ich brauche etwas Zeit für mich selbst, um das zu verarbeiten.« Sie nahm einen Atemzug. »Ich habe um die Versetzung zu Flehr Drei gebeten.«

Sein Mund war trocken. Flehr Drei war über tausend Klicks weiter nördlich, auf der anderen Seite der Schwammsee. »Was sagst du da? Können wir nicht wenigstens darüber reden?«

»Nein, nicht jetzt.«

Jos stieß einen großen Atemzug aus. Er wollte das nicht sagen, aber es musste gesagt werden: »Heißt das, dass es mit uns aus ist?«

Sie zögerte. »Es heißt, dass wir für eine Weile voneinander getrennt sind.«

Er erkannte, dass es keine Möglichkeit gab, sie davon ab zubringen. Doch wenn sie sich versetzen ließ, würde er sie nie wiedersehen. Dessen war er sich gewiss.

»Ich muss gehen«, sagte sie und verschwand.

Jos bahnte sich seinen Weg zur Theke. Er fühlte sich wie betäubt. Was war gerade passiert? Was war schiefgegangen? Was hatte er gesagt oder getan?

Er konnte es immer noch nicht glauben. Schluss. Aus. Weg. Einfach so.

Sein Verstand suchte panisch nach einem Halt, nach irgendetwas, woran er sich festklammern konnte. Als Chefchirurg konnte er ihre Versetzung ablehnen, konnte sagen, dass sie hier zu wichtig sei - aber was würde das bringen? Wie konnten sie jetzt noch zusammenarbeiten? Zusammen Sabacc spielen? Wie konnten sie ...

In seinem Kopf wirbelten Fragen umher wie Staubkörner, wie ein ganzer Schwarm Feuerschnaken.

Er brauchte einen Drink.

Er erreichte die Theke, doch bevor er irgendetwas bestellen konnte, hörte er ein dumpfes Knurren. Er drehte sich um und schaute nach.

Also, das ist mal etwas, das man nicht jeden Tag zu sehen bekommt, dachte er. Ein Droide und ein Wookiee, die Holospiele zocken.

Das Spiel hieß Dejarik. Obwohl Jos es nicht spielte, war er damit vertraut. I-Fünf und der Wookiee saßen an einem kleinen Ecktisch inmitten des ganzen Tumults. Der Wookiee war mit pechschwarzem, zotteligem Fell bedeckt, abgesehen von einem sternförmigen weißen Fleck auf dem linken oberen Bereich der Brust. In diesem Augenblick wirkte er richtig verärgert, selbst für einen Wookiee - und das sollte etwas heißen.

»Hier wird's nie langweilig, was?«

Jos schaute runter und sah Den Dhur neben sich stehen. Den deutete auf den Dejarik-Tisch und seufzte. »Sie erinnern sich doch sicher, dass ich schon ein- oder zweimal erwähnt habe, versuchen zu wollen, I-Fünf dabei zu helfen, betrunken zu werden?«

»Ja, und?«

»Nun...«

In gewisser Weise amüsierte Kaird sich, auch wenn er zwangsläufig den Kubaz-Anzug trug. Es machte ihm nichts aus, Leute zu sehen, die Spaß hatten, und der Umstand, dass er etwas musste - und tun würde -, das ihre gute Laune ruinieren würde, tat seinem Vergnügen keinen Abbruch. Wenn die Neuigkeit über die Veränderung des Bota allgemein bekannt wurde, würde es mit ziemlicher Sicherheit Chaos geben. Das Ungemach des Krieges.

Zu schade. Obgleich er niemandem hier emotional verbunden war - Sentimentalität war ein Luxus, den er sich schwerlich leisten konnte -, hegte er Bewunderung für viele der Ärzte, Soldaten und Techniker, die diesen Ort bevölkerten. Zum größten

Weitere Kostenlose Bücher