![Mein Leben als Androidin]()

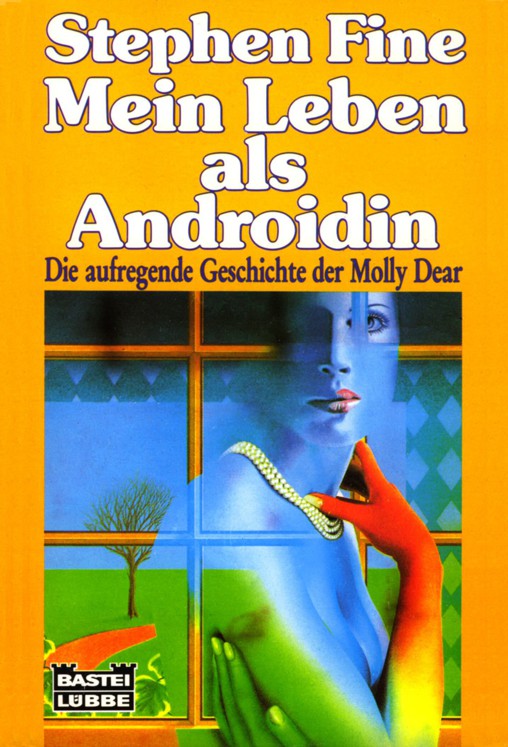

Mein Leben als Androidin

schlimmer als bei meinem Schiffbruch an der Küste der Los Angeles-Insel und erheblich schlimmer als bei meiner Ankunft in Malibu, weil ich nicht einmal auf die Prostitution als Möglichkeit zum Gelderwerb zurückgreifen konnte. Das war nämlich mein Plan gewesen, als ich anfing, an Flucht zu denken, doch meine Schwangerschaft war viel zu weit fortgeschritten, um mich vor Armstrongs Casino La Lune in meinem alten Beruf zu versuchen. Also saß ich wirklich in der Klemme. »Ein kleiner Schritt für mich …« leierte das Endlosband mit der Aufnahme von Neil Armstrongs Griff nach der Unsterblichkeit. Nach einer Weile hüllte mich die Stimme in ein trügerisches Gefühl der Geborgenheit, das der Klang der Schlußglocke grausam zerstörte.

Ich suchte Zuflucht in der Damentoilette, nicht nur, weil sie ein günstiges Versteck war, wo ich die Nacht zu verbringen hoffte, sondern auch, weil ich mußte, denn zu meiner Verlegenheit schien mir vor Schreck bei dem schrillen Glockenton ein Malheur passiert zu sein. Bei genauerer Überprüfung in der Geborgenheit der Kabine entdeckte ich allerdings, daß es sich um ein Malheur anderer Art handelte. Die Fruchtblase war geplatzt, und die Geburt hatte begonnen, was mir sogleich von einer heftigen Wehe zweifelsfrei bestätigt wurde. »Gütiger Chef, muß ich mein Kind hier bekommen?« fragte ich, nachdem der Schmerz abgeklungen war. Dann krümmte ich mich unter der nächsten Wehe über das in den Boden eingelassene Toilettenbecken. »Besser hier als in der Benway-Klinik«, beantwortete ich meine eigene Frage. Doch wenige Augenblicke später wurde ich von einem Museumswächter aufgespürt, der mich zum Ausgang wies, durch den eben die letzten Besucher die Anlage verließen. Was nun? Mußte ich mich unter irgendeinen Busch hocken, um mein Kind zur Welt zu bringen?

Kapitel fünf

»Es ist eine Schande!« hörte ich eine ältliche Frau ausrufen. Bei einem Blick über die Hecke um den Obelisken, in deren Schutz ich mich niedergekauert hatte, um die Geburt abzuwarten, entdeckte ich zu meinem Schrecken, daß sie und ihr Begleiter (ein etwa gleichaltriger Tourist) in meine Richtung schauten. Doch gleich darauf merkte ich, daß sie mich gar nicht gesehen hatten; ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf einen Punkt jenseits des Heckengevierts, und indem ich ihrem Blick folgte, wurde ich der drei in lange, hemdähnliche Gewänder gekleideten Hochaquarier ansichtig, die sich zwischen dem Landungsobelisken und dem Fußweg zum Museum strategisch günstig postiert hatten. Gegen diese drei richtete sich der Unmut des betagten Paares. »Wie können sie es wagen, sich an dieser Stätte zu versammeln!«

Ich faßte mir ein Herz, stand mühsam auf und humpelte den Pfad entlang, während mir das Fruchtwasser die Beine hinunterlief. Bei den Aquas angekommen, gestand ich, ein entlaufener P9 zu sein, der dringend Hilfe brauchte, und legte damit mein Schicksal in ihre Hände. Sie waren vertrauensvoller als ihre Kollegin in Malibu, mit der ich vor Jahren zu tun gehabt hatte – oder vielleicht waren sie vernünftig genug, einzusehen, daß es sich bei einer von Geburtswehen geschüttelten Frau schwerlich um eine getarnte Polizistin handeln konnte. Wie auch immer, sie packten umgehend ihre Waren zusammen – Kassettenspulen, Echtblumensträuße, Hemden und aufblasbare Raumanzüge mit dem Emblem der vielfarbigen Rose (dem Aquarierlogo) – und flogen mich in einem alten, ramponierten Volvo zu ihrer Unterkunft.

Dieses zum Underground-Skyway gehörende Versteck war eine schäbige Erdgeschoßwohnung in einer heruntergekommenen Gegend auf der Nord-, also falschen Seite des Apolloparks. Obwohl verbrettert, vernagelt und scheinbar verlassen, herrschten drinnen Leben, Licht und Stil: Menschen und Androiden von würdevollem und kultiviertem Auftreten standen in kleinen Gruppen beisammen und unterhielten sich mit ruhiger Stimme, meditierten, hörten sich Spulen an oder waren damit beschäftigt, zu putzen und zu werkeln. Diese Freistatt war so proper und geschmackvoll ausgestattet, daß man bei näherem Hinsehen kaum glauben mochte, daß die hübschen Vorhänge, Paravents und Möbel allesamt vom Sperrmüll stammten. Kaum hatten die Anwesenden von meinem Zustand erfahren, schickten sie sofort nach einer Hebamme und bereiteten eine kleine Plattform in der Mitte des Gemeinschaftsraums vor. Die Geburt eines Semis galt ihnen als freudiges Ereignis, an dem alle teilhaben sollten.

Man half mir behutsam aus meinem Studiokittel,

Weitere Kostenlose Bücher