![Menschenjagd]()

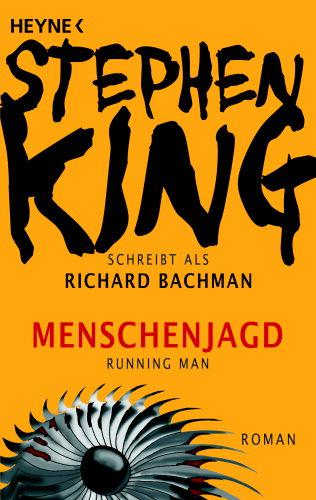

Menschenjagd

Das war, bevor sie die alte Ulme gefällt haben. Aber es war die Idee dieses Farbigen, so ein Gerät zur Messung der Luftverschmutzung in Portland zu basteln.«

Sie warf die Teebeutel in Tassen und blieb, mit dem Rücken zu Richards, am Herd stehen, um sich die Hände über der Gasflamme zu wärmen. »Sie schreiben sich Briefe. Ich hab ihm gesagt, die Post ist nicht sicher. Du kommst dafür ins Gefängnis oder noch was viel Schlimmeres. Aber Mama, hat er zu mir gesagt, wir schreiben einen Code. Er bittet mich um ein Dutzend Äpfel, ich schreib ihm, dass es meinem Onkel schlechter geht. Ich hab gesagt: Eltie, glaubst du wirklich, dass sie diesen Geheimagenten-Kram nicht rauskriegen können? Er hört nicht auf mich. Oh, früher war das anders. Früher war ich sein bester Freund. Aber die Dinge ändern sich. Seit seiner Pubertät hat sich alles verändert. Schmutzige Heftchen unter seinem Bett und diese ganze Sache. Und jetzt dieser Farbige. Ich nehme an, Sie hat man auch dabei erwischt, was? Beim Messen von Smog und krebserzeugenden Sachen in der Luft. Und jetzt sind Sie auf der Flucht, nicht wahr?«

»Ich …«

»Es spielt keine Rolle!«, sagte sie heftig und sah aus dem Fenster. Es ging auf den Hinterhof hinaus, in dem rostiges Blech, alte Autofelgen und ein Sandkasten zu sehen waren, der mal einem kleinen Jungen gehört hatte und jetzt, viele Jahre später, mit moderndem Herbstlaub gefüllt war.

»Es spielt keine Rolle!«, wiederholte sie. »Es liegt an den Farbigen.« Sie drehte sich zu Richards um, und ihre Augen weiteten sich vor Zorn. »Ich bin fünfundsechzig, aber als das alles anfing, war ich ein frisches, junges Mädchen von neunzehn Jahren. Neunzehnhundertneunundsiebzig war das, und die Farbigen waren überall! Überall! Ja, das waren sie!« Sie schrie beinahe, als hätte Richards den Versuch gemacht, ihr zu widersprechen. »Überall. Sie haben diese Farbigen zusammen mit den Weißen in die Schule gesteckt. Sie haben sie sogar an die Regierung gelassen. Radikale, Rebellen, Unruhestifter! Ich bin ja eigentlich nicht …«

Sie brach mitten im Satz ab, als wären ihr die Worte im Mund zerplatzt. Sie starrte Richards an, nahm ihn zum ersten Mal wirklich wahr.

»Liebergottseimirgnädig!«, flüsterte sie.

»Mrs. Parrakis …«

»Nein!«, sagte sie mit vor Angst heiserer Stimme. »Nein! Nein! O nein!« Langsam schritt sie auf ihn zu, stoppte an der Küchenablage, um ein langes, glänzendes Fleischmesser aus dem Durcheinander zu nehmen. »Raus hier! Raus! Raus!« Richards stand auf und begann langsam rückwärts zu gehen. Zuerst durch den kurzen Flur zwischen der Küche und dem dunklen Wohnzimmer, dann durch das Wohnzimmer selbst.

Er bemerkte, dass an der Wand einer von den altmodischen Münzfernsprechern, aus der Zeit, als dies noch ein respektables Haus war, hing. Die blaue Tür, Gästehaus. Wie lange war das wohl her, fragte sich Richards? Zwanzig Jahre? Vierzig? Bevor die Farbigen außer Rand und Band geraten waren oder erst danach?

Er bewegte sich gerade rückwärts durch den Flur zwischen Wohnzimmer und Haustür, als er einen Schlüssel im Schloss klappern hörte. Beide erstarrten. Es sah aus, als hätte eine himmlische Hand den Film angehalten, um zu entscheiden, was als Nächstes folgen sollte.

Die Tür ging auf, und Elton Parrakis kam herein. Er war unglaublich fett, und sein stumpfes blondes Haar war in grotesken Wellen aus der Stirn zurückgekämmt, um ein rundes, unschuldiges Babygesicht, auf dem ein Ausdruck ständiger Verwunderung lag, freizulegen. Er trug die blaugoldene Uniform der Vendo-Spendo Company. Er sah Virginia Parrakis nachdenklich an.

»Leg das Messer weg, Mama.«

»Nein!«, rief sie, aber der Ausdruck von Entschlossenheit verschwand langsam aus ihrem Gesicht.

Parrakis schloss die Haustür hinter sich und schritt auf seine Mutter zu. Sein ganzer Körper schwabbelte.

Sie zuckte zurück. »Du musst ihn wegschicken, Sohn. Es ist dieser Verbrecher, dieser Richards. Wenn du ihn hierbehältst, kommst du ins Gefängnis oder Schlimmeres. Ich will nicht, dass du ins Gefängnis kommst!« Sie fing an zu weinen, ließ das Messer fallen und warf sich ihrem Sohn in die Arme.

Er zog sie an sich und wiegte sie sanft, während sie weinte. »Ich werde nicht ins Gefängnis kommen«, beruhigte er sie. »Bitte, Mama, wein nicht. Bitte, hör auf zu weinen.« Er lächelte Richards über ihre gekrümmten und zuckenden Schultern hinweg zu, ein Lächeln der Verlegenheit, das besagte, ihm tue das

Weitere Kostenlose Bücher