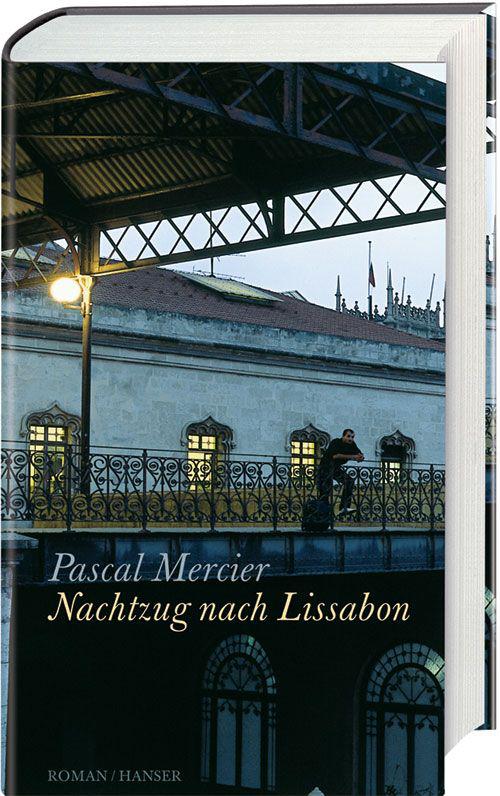

![Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)]()

Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)

ihm.

An einem der ersten Märztage stand O’Kelly abends vor der Tür. Ich konnte hören, wie Amadeu öffnete.

›Du‹, sagte er.

›Ja, ich‹, sagte Jorge.

Sie gingen nach unten in die Praxis, ich sollte nichts von dem Gespräch hören. Ich machte die Wohnungstür auf und horchte. Nichts, kein lautes Wort. Später hörte ich die Haustür klappen. O’Kelly, den Mantelkragen hochgeklappt, eine Zigarette zwischen den Lippen, verschwand um die Ecke. Stille. Amadeu kam und kam nicht. Schließlich ging ich nach unten. Er saß im Dunkeln und rührte sich nicht.

›Laß mich‹, sagte er, ›ich will nicht reden.‹

Als er spät in der Nacht heraufkam, war er bleich, still und vollständig verstört. Ich traute mich nicht zu fragen, was los sei.

Am nächsten Tag blieb die Praxis geschlossen. João kam. Ich erfuhr nichts von dem Gespräch. Seit das Mädchen aufgetaucht war, lebte Amadeu an mir vorbei, aus den Stunden der gemeinsamen Arbeit in der Praxis war das Leben gewichen. Ich haßte diese Person, das lange, schwarze Haar, den wiegenden Gang, den kurzen Rock. Ich spielte kein Klavier mehr. Ich zählte nicht mehr. Es war… es war demütigend.

Zwei oder drei Tage später, mitten in der Nacht, standen João und das Mädchen vor der Tür.

›Ich möchte, daß Estefânia hierbleibt‹, sagte João.

Er sagte es so, daß Widerspruch unmöglich war. Ich haßte ihn und seine beherrschende Art. Amadeu ging mit ihr in die Praxis, er sagte kein Wort, als er sie sah, aber er verwechselte die Schlüssel und ließ den Schlüsselbund auf der Treppe fallen. Er machte ihr auf der Liege ein Bett zurecht, ich habe es später gesehen.

Gegen morgen kam er herauf, duschte und machte Frühstück. Das Mädchen sah übernächtigt und verängstigt aus, sie trug eine Art Overall, und alles Aufreizende war verschwunden. Ich beherrschte mich, machte eine zweite Kanne Kaffee und noch eine für die Fahrt. Amadeu erklärte mir nichts.

›Ich weiß nicht, wann ich zurück bin‹, sagte er nur, ›mach dir keine Sorgen.‹

Er packte Sachen in eine Tasche, steckte ein paar Medikamente ein, und dann traten sie auf die Straße. Zu meiner Überraschung holte Amadeu Autoschlüssel aus der Tasche und schloß einen Wagen auf, der gestern noch nicht dagestanden hatte. Er kann doch gar nicht fahren, dachte ich, doch dann setzte sich das Mädchen ans Steuer. Das war das letzte Mal, daß ich sie gesehen habe.«

Adriana blieb still sitzen, die Hände im Schoß, den Kopf an der Rückenlehne, die Augen geschlossen. Ihr Atem ging schnell, er war bei den damaligen Ereignissen. Das schwarze Samtband war nach oben gerutscht, Gregorius sah die Narbe am Hals, eine häßliche, gezackte Narbe mit einem kleinen Wulst, der gräulich schimmerte. Amadeu hatte sich rittlings auf ihren Schoß gesetzt. Ich muß das tun , hatte er gesagt, sonst stirbst du. Nimm die Hände weg . Vertrau mir . Dann hatte er zugestoßen. Und ein halbes Leben später hatte Adriana gesehen, wie er sich neben eine junge Frau ins Auto setzte und ohne Erklärung auf unbestimmte Zeit davonfuhr.

Gregorius wartete, bis Adrianas Atem ruhiger wurde. Wie es gewesen sei, als Amadeu zurückkam, fragte er dann.

»Er stieg aus dem Taxi, als ich zufällig am Fenster stand. Allein. Er mußte mit dem Zug zurückgekommen sein. Es war eine Woche vergangen. Er sagte kein Wort über diese Zeit, damals nicht und auch nicht später. Er war unrasiert und hohlwangig, ich glaube, er hat in jenen Tagen kaum etwas gegessen. Heißhungrig verschlang er alles, was ich ihm hinstellte. Dann legte er sich dort drüben aufs Bett und schlief einen Tag und eine Nacht, er muß ein Mittel genommen haben, ich fand die Packung später.

Er wusch sich die Haare, rasierte sich und zog sich sorgfältig an. Ich hatte in der Zwischenzeit die Praxis geputzt.

›Es glänzt ja alles‹, sagte er und versuchte ein Lächeln. ›Danke, Adriana. Wenn ich dich nicht hätte.‹

Wir ließen die Patienten wissen, daß die Praxis wieder offen war, und eine Stunde später war das Wartezimmer voll. Amadeu war langsamer als sonst, vielleicht war es die Nachwirkung des Schlafmittels, vielleicht kündigte sich aber auch schon die Krankheit an. Die Patienten spürten, daß er nicht war wie sonst, und sahen ihn unsicher an. Mitten am Vormittag bat er um Kaffee, das war noch nie vorgekommen.

Zwei Tage später bekam er Fieber und rasende Kopfschmerzen. Kein Medikament nützte etwas.

›Kein Grund zur Panik‹, beruhigte er mich, die Hände an den

Weitere Kostenlose Bücher