![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

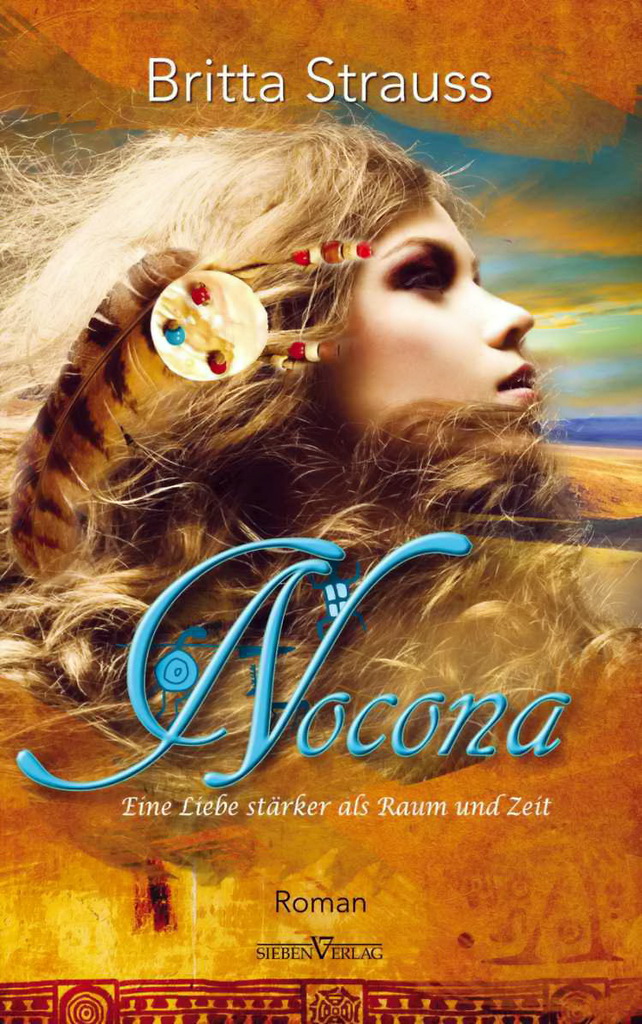

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

Schale mit dem Eintopf, den seine Mutter aus gesalzenem Pemmikan, wilden Rüben und Erbsen zubereitet hatte. Petas sanfte Augen ruhten auf ihm. Eine Ve r zweiflung lag in ihrem Blick, die er ihr nicht nehmen konnte.

Morgen schon würde er kein Junge mehr sein, sondern ein Krieger. Oder er war tot. Ein Hauch von Beklemmung durchdrang seine Kamp f lust. Schmerzen waren es nicht, die er fürchtete. Keine körperliche Qual konnte schlimmer sein als der Gedanke, seine Familie niemals wiederz u sehen. Vielleicht würde er nie wieder in sein Dorf zurückkehren und nie wieder am Feuer sitzen, sondern auf einem Schlachtfeld verbluten. Vie l leicht würden die Weißen ihn in eines ihrer Gefängnisse stecken und ihn im Morgengrauen an einem Galgen aufknüpfen. Nocona erinnerte sich an seine Krankheit im letzten Winter, die fast sein Leben gefordert hatte. Der Fieberwahn, der ihn zwischen den Welten festgehalten hatte, war nur von einem erfüllt gewesen. Dunkelheit. Da waren keine sonnenübe r fluteten Jagdgründe gewesen. Kein Licht und keine Wärme. Keine Bü f felherden, die auf saftigen Ebenen grasten und keine geliebten Me n schen, die einen empfingen. Nur finstere Leere, die ihn mit Entsetzen erfüllt hatte.

Ein weiches Maul berührte seinen Rücken und holte ihn ins Hier und Jetzt zurück. Es glitt hinauf zu seinen Schultern, grub sich in sein Haar und schnaufte behutsam hinein.

„Tatezi.“ Nocona kraulte das Stirnhaar seines rauchgrauen Hengstes. „Mach dir keine Sorgen. Wir werden mit großer Ehre zurückkehren. Ich werde ab morgen ein Mann sein und du mein tapferes Kriegspferd.“

Das Tier schnaubte, schüttelte seine schwarze Mähne und kehrte zur Herde zurück, die am Rande des Dorfes graste. Der Gedanke, Tatezi im Hagel aus Kugeln, Pfeilen, Lanzen und Äxten zu verlieren, steigerte seinen Zorn auf die Haarlippen, die in die Ebenen strömten wie eine gierige Heuschreckenflut. Der Hengst und er waren gemeinsam aufg e wachsen. Als Kind hatte er seinen Kopf auf den warmen Hals des Pfe r des gebettet, um mit dem Gefühl und dem Geräusch seines Atems ei n zuschlafen. Er war auf seinem Rücken zum ersten Mal durch die Wälder südlich der großen Ebenen gestreift. Wenn das Schicksal es gut mit i h nen meinte, würden sie gemeinsam wohlbehalten heimkehren. Er musste töten, um nicht selbst getötet zu werden. Er musste die Eindrin g linge vertreiben, weil man sonst sein Volk vertreiben würde. Die Geister w a ren auf ihrer Seite und würden ihnen den Sieg schenken.

Ungeduldig warf er die halb volle Schale in das bereitgestellte Tong e fäß, stand auf und verließ den Festplatz. Gleich wü r den die Kriegstänze beginnen, aber noch war er kein Krieger und seine Teilnahme an diesem Ritual nicht gestattet. Es gab nichts, das ihn noch hier hielt. Wenigstens während der letzten Momente wollte er allein sein und Zwiesprache mit der Stille halten.

Nocona ließ das Dorf hinter sich. Auf einem Hügel, wo ihm die Ha l me bis zur Brust reichten, wandte er sich um und betrachtete den Schein der Feuer. Sie malten einen goldenen Kreis in die Nacht und flackerten auf den bunt bemalten Tipis. Um das Dorf herum erstreckte sich unter dem Schein des Mondes nichts als Weite. Wind fuhr durch sein langes Haar wie unsichtbare Finger. Die tröstende Berührung des Großen Gei s tes, der ihm vermittelte, dass sie alle nur einem Pfad folgten. Dem ihres Schicksals. Noconas Blick schweifte durch die Nacht. Einschläfernd bewegte sich das Büffelgras unter dem sternengesprenkelten Himmel. Sein alles erfüllendes Rauschen schwoll auf und ab, tröstete seine Seele und trug sie hinaus in seine Heimat, deren Endlosigkeit ewig war und immer ewig sein würde.

Er streckte die Hände aus und berührte mit den Fingerspitzen die sich neigenden Halme. „Lass uns furchtlos sein“, sagte er dem Nachthimmel. „Gib uns die Kraft, unsere Feinde zurückzuschlagen. Gib uns die Kraft, den heiligen Weg niemals zu verlieren.“

Seine Stimme wurde von Schreien abgelöst. Die Krieger riefen zum Tanz. Es war der Beginn seiner letzten Nacht als Junge. Oder die letzte Nacht seines Daseins.

Sara, 2011

„S

ehr schön. Aber nichts Besonderes. Verstehst du, was ich meine?“

Sara erwiderte Ruths Blick und zog eine Grimasse. Diese Frau mochte ihre Chefin sein, doch ihr Verhältnis beruhte auf freun d schaftlicher Basis und erlaubte das deutliche Au s drücken von schlechter Laune. Natürlich, sie war froh, für Ruth arbeiten zu können. Und Ruth war froh,

Weitere Kostenlose Bücher