![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

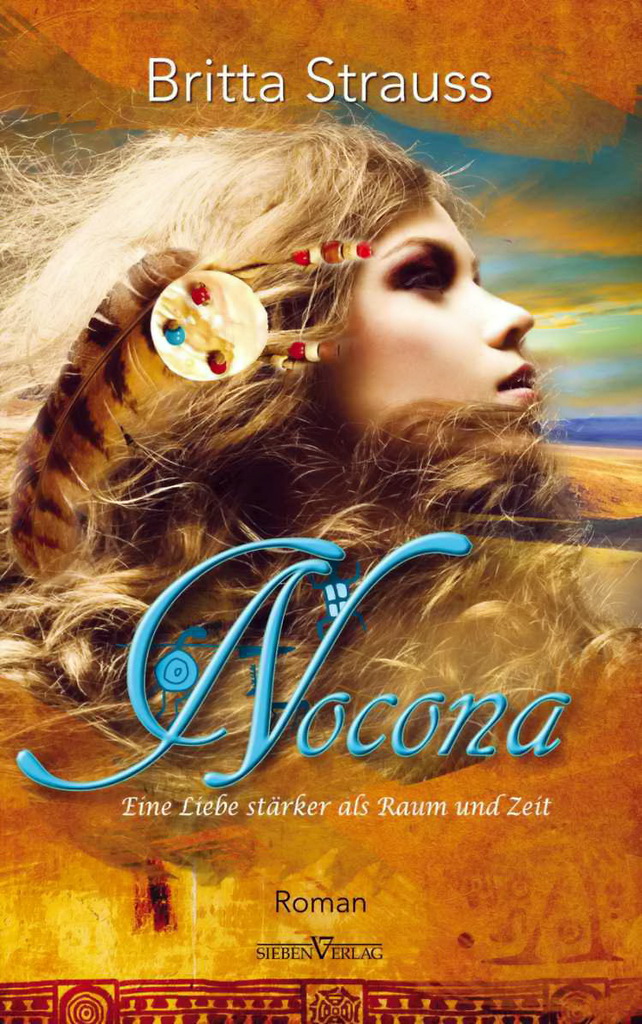

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

tä n zeln, während sein Reiter sich vorbeugte und in sein gespitztes Ohr zu flüstern schien. Konnte er mit ihm reden? Etwas war da zwischen ihnen, für das Cynthia den Begriff Magie verwendet hätte, doch Magie war etwas Schönes. Etwas, das in Märchen vorkam, und Märchen hatten immer ein gutes Ende.

Sie kauerte sich hinter dem Trog zusammen, schlang die Arme um i h ren Brustkorb und beobachtete, wie der Indianer sich umsah. Er schien jung zu sein. Kaum älter als der Sohn des Barbiers. Sein langes, bis auf den Rücken hinabfallendes Haar war schmucklos. Keine scheußlichen Malereien bedeckten sein Gesicht, sodass es zwischen all den Dämonen beinahe unschuldig aussah.

„Geh weg!“ , wimmerte Cynthia. „Geh weg! Geh weg! Geh weg!“

Einen Moment schloss der Junge die Augen. Er senkte den Kopf, hielt kurz inne und stieß seinem grauen Pferd die Hacken in die Flanken. Als wüsste das Tier, wohin sein Reiter es lenken wollte, galoppierte es auf das Gatter zu. Cynthia öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei. Er kam genau auf sie zu! Sie sah das große Tier heranpreschen. Seine schwarze Mähne wehte im Wind wie das Haar des Reiters. Wirbelnde Hufe schleuderten Erde empor. Er würde sie niederreiten! Und ihr Körper war wie festgefroren.

Gerade, als sie Feuerglanz in den Augen des Pferdes sehen konnte, e r klang aus nächster Nähe ein Schuss. Das Tier bäumte sich auf. Eine Blutfontäne schoss aus seinem Hals. Sein schwerer Körper krachte zu Boden, der Reiter wurde beiseite geschleudert. Panisch versuchte das Pferd, auf die Beine zu kommen. Es kreischte, zappelte und sackte zur Seite, während Blut in Strömen aus seinem Hals floss.

Unweit des Tieres lag der Indianer auf dem Rücken. Nach Momenten der Reglosigkeit stemmte er sich hoch, erblickte sein Pferd und taumelte zu ihm hinüber.

Mitleid durchdrang Cynthias Angst. Nein, sie durfte es nicht empfi n den. Nicht für diese Kreaturen und die Wesen, auf denen sie saßen und den Tod säten. Der Indianer hielt den Kopf des stöhnenden Pferdes. Sanft teilte er die Mähne mit den Fingern, streichelte seinen Hals und redete mit ihm, während Tränen im Feuerschein glitzerten.

Wie konnte ein Dämon um sein Pferd weinen?

Hinter ihm schlich ein Mann heran, geduckt, ein langes Messer mit funkelnder Klinge in der Hand.

„Nein!“ , platzte es aus ihr h in aus . „Pass auf!“

Der Krieger blickte überrascht auf.

„Hinter dir!“

Blitzschnell fuhr der Indianer herum, packte das Handgelenk des A n greifers und drehte es herum. Ein markerschütternder Schrei erklang. Das Messer glitt aus den Fingern des Mannes, der Indianer fing es auf und rammte es ihm in den Hals.

Cynthia schlug die Hände vor ihr Gesicht. Sie wollte all das nicht s e hen, doch etwas zwang sie, durch ihre Finger hindurchzublinzeln . D er Krieger hielt den toten Mann in seinen Armen und starrte u ngläubig zu ihr h e r über . Sein langes Haar wehte im glühend heißen Wind.

Bei Gott, was hatte sie getan? Sünde, elende Sünde! Sie hatte ihm das Leben gerettet. Ihm, der zu denen gehörte, die ihre Eltern umgebracht hatten. Das Fegefeuer würde auf sie warten, voller scheußlicher Qualen, und sie hatte es verdient.

Kaum war ihr dieser furchtbare Gedanke gekommen, packte sie j e mand und zerrte sie hinter dem Trog hervor. Ihre Strafe für diese unve r zeihliche Tat kam unmittelbar. Gleich würden die Dämonen sie in die Hölle ziehen und auf glühenden Kohlen braten, ohne dass sie daran starb. Denn sie war ja schon tot, und deshalb würden die Schmerzen nie aufhören.

Über ihr schwebte ein Gesicht, wie es schrecklicher nicht hätte sein können. Schwarze Streifen zogen sich über die Augen des Indianers und ließen das Weiße darin glühen. Die Nase des Mannes war gebogen wie der Schnabel eines Adlers, sein Mund ähnelte einem schmalen, harten Schlitz. Fächerartig ragten die Haare an seinem Hinterkopf auf, steif wie Stachelschweinborsten und geschmückt von vier Adlerfedern. Eine F e der war mit einem roten Punkt bemalt. Eine Zweite war gezackt wie die Schneide einer Säge. Die restlichen Federn hatte man tief eingekerbt. Sinnlose Kleinigkeiten fielen ihr auf. Details wie der winzige Blutfleck auf dem rechten Augenlid des Mannes. Eine hauchfeine Narbe, die sich über seine Oberlippe zog. War es so, wenn man wusste, da ss man ste r ben würde?

Der Indianer verzog seine Lippen zu einem entseelten Lächeln, hob den Tomahawk und holte zum Schlag aus. Gehirnbrei und Haare bes u delten die

Weitere Kostenlose Bücher