![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

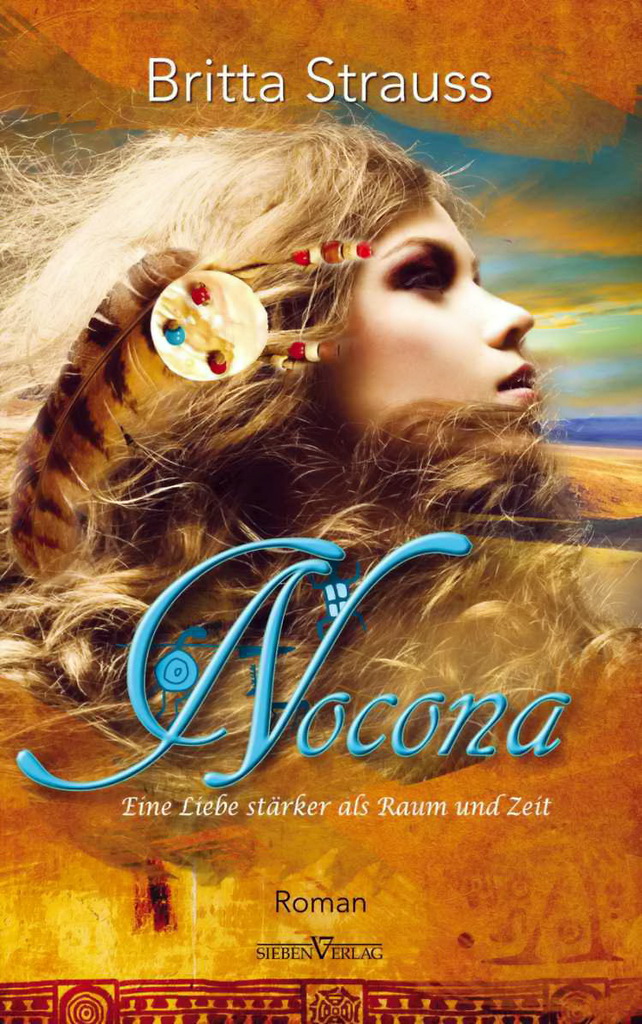

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

die bewusste En t scheidung dazu getroffen hatte, zerrte sie John unter dem Tisch hervor. Sie mussten hier raus, ehe alles über ihnen zusammenstürzte. Glühende Holzstückchen versengten ihre Fußsohlen. Alles brannte! In der Decke klaffte ein riesiges Loch. Qualmwolken stiegen wie graue Zungen in den Nachthimmel hinauf. Flammen leckten am Tisch und an den Küche n schränken, fielen brüllend über die Hauswände her und schleuderten ihr unerträgliche Hitze entgegen.

Sie sah Großmutter zusammengekrümmt auf dem Stuhl kauern. Ihre Haut warf Blasen, als würde sie kochen. Da waren keine Kleider mehr, keine Haare. Nur eine blutige, brodelnde Kreatur. Zu Füßen von Elenore lag Mutter, zusammengerollt und mit aufgerissenem Mund. Ihre A u gen waren geschmolzen. Ihr Fleisch verbrannt.

Sie waren tot. Alle beide.

John riss sich mit einem Aufschrei los. Sie konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Ihr Bruder verschwand in der lodernden Nacht. Verzweifelt versuchte sie, ihm zu folgen, doch der Schmerz ihrer verbrannten Fu ß sohlen war unbeschreiblich. Sie sah ein Meer aus Flammen, vorbeijage n de Schemen und flimmernde Luft. Auch das Haus ihrer Cousine bran n te. Wo war John? Wo Rachel und Vater? Waren sie entkommen? Waren sie irgendwo hier? Sie wollte nach ihnen schreien, doch ihre versengte Kehle gab nur ein Krächzen her.

Es tut mir leid. Es tut mir so leid …

Pferde jagten an ihr vorüber, Menschen schrien. Etwas zischte dicht an ihr vorbei. Ein Pfeil? Ein Tomahawk?

Dort hinten war das Gatter, in dem die Pferde untergebracht waren. Sie stolperte darauf zu. Hinter dem Holztrog fiel sie zu Boden und krümmte sich zusammen. Ihre Augen brannten so furchtbar . Schatten huschten an ihr vorbei, die klarer wurden, als sie blinzelte. Von Pfeilen gespickte Menschen rannten durcheinander wie Hasen. Häuser brannten lichterloh. Geschöpfe auf Pferden jagten an ihr vorüber , die jedes Scha u ermärchen wahr we r den ließen.

Manche der Indianer trugen das federgeschmückte Haar offen, sodass es wie ein blauschwarzer Schleier hinter ihnen herwehte. Andere hatten es zu zwei Zöpfen zusammeng e bunden und mit Fell umwickelt. Auf der Brust der Männer befand sich etwas, das einem Harnisch aus aufgefäde l ten Knochen ähnelte. Und ihre Gesichter … gütiger Gott! Schwarz w a ren sie wie das Antlitz des Teufels, blutrot, bedeckt von gezackten L i nien. Bronzene, fast nackte Körper glänzten im Feuerschein. Krieg s schreie durchdrangen das Brüllen des Feuers. Das waren keine Me n schen. Es waren Dämonen. Ungeheuer aus den Abgründen der Hölle.

Eine Frau kam kreischend zu ihr herübergelaufen . Als sie den Fla g genmast erreicht hatte, galoppierte ein Indianer auf einem gefleckten Pferd heran, schwang seinen Tomahawk und streckte die Flüchtende mit einem Schlag nieder. Ihr Kopf klaffte auseinander wie ein reifer Kürbis. Pfeilschnell preschte der Indianer an der Toten vorbei, schwang ein zweites Mal seine Axt und schleuderte sie auf einen alten Mann. Getro f fen brach er zusammen. Stumm, ohne einen Schrei von sich zu geben.

Der Indianer wendete sein Pferd, glitt i n volle m Galopp vom blanken Rü c ken des Tieres und riss seinen Tomahawk aus dem Schädel. Mühelos zog er sich wieder hoch, stieß einen Triumphschrei aus und preschte davon. Ein weiterer Wilder kam zu Fuß aus einer Qualmwolke, zückte sein Messer und kniete sich neben einen Toten. Frauen rannten kre i schend an ihm vorüber, doch er würdigte sie keines Blickes. Ung e rührt zog er sein Messer über den Schädel der Leiche und riss ihr die Haare ab. Cynthia würgte. Das, was da im Feuerschein hell schimmerte, musste der blanke Schädelknochen sein.

Sie flehte darum, unsichtbar zu werden. Man würde auch ihr die Kopfhaut abziehen und ihre Leber grillen. Eine Axt in den Kopf zu bekommen, musste furchtbar wehtun. Mehr noch als verbrannte Füße. Aber weder die Frau noch der Mann hatten geschrien. Vielleicht ging es ganz schnell. Es war die letzte Hoffnung, die ihr blieb.

Ein Wilder auf einem grauen Pferd jagte vorbei, legte einen Pfeil auf seinen Bogen und schoss ihn in die Stirn eines Flüchtenden. Kaum hatte der Pfeil sein Ziel gefunden, lag bereits ein zweiter auf der Sehne. Erneut traf er trotz des wilden Galopps sein Ziel. Diese Wesen waren keine gewöh n lichen Sterblichen, sondern Mischwesen aus Mensch und Pferd. Zenta u ren, die seit ewigen Zeiten Krieg gegen die Sterblichen führten.

Der Indianer brachte das Tier zum Stehen. Anmutig begann es zu

Weitere Kostenlose Bücher