![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

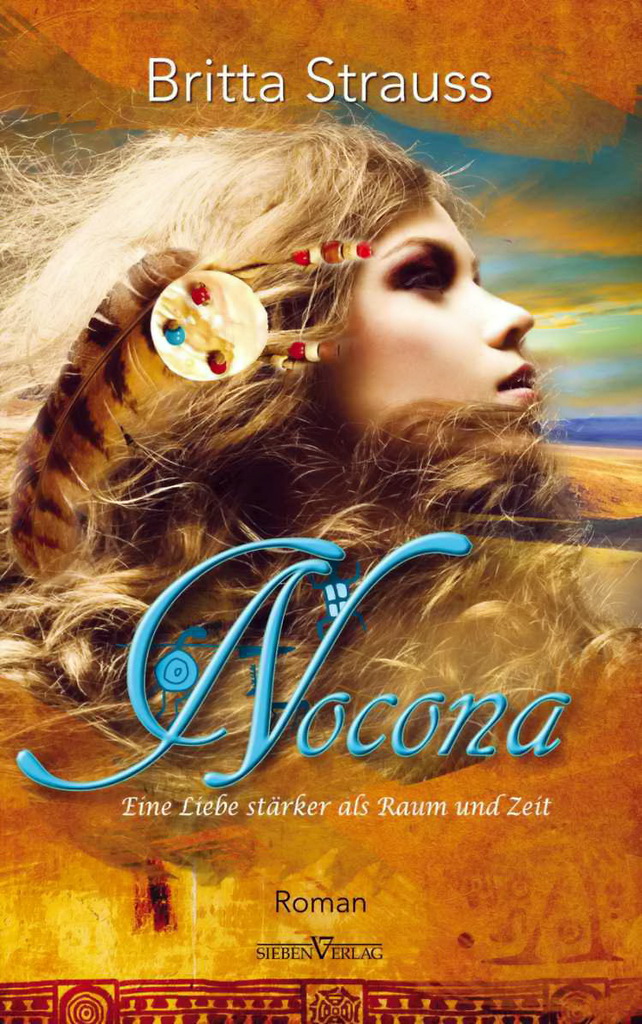

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

Gras zupfte und so klapprig aussah wie ihre Reiterin.

„Wir werden gehen.“ Nocona pflückte eine weitere Pflaume, diesmal, um sie selbst zu essen. „Im Frühling. Mit allen, die uns folgen wollen.“

Mahotwin nickte. Quanahs Faust schloss sich um eine Strähne ihres silberweißen Haares. Als hätte er instinktiv Ehrfurcht vor dem Alter, zog er nur sanft daran. „Viele denken so wie du. Sie wissen, dass selbst der stärkste Büffel töricht wäre, zöge er gegen eine Übermacht zu Felde. Und selbst wenn er siegt, was nützt es ihm, wenn währenddessen seine Herde hingeschlachtet wurde? Wie kann er wieder glücklich werden, wenn niemand mehr da ist, sein Erbe zu bewahren? Andere Nunumu sehen dagegen nur ihre Wut und ihren Stolz. Sie würden niemals z u rückweichen, nicht einmal, wenn die Vernunft es fordert. Du bist ein Lanzentr ä ger. Man hat dir beigebracht, tapfer und töricht zu denken. Aber du hörst nicht auf diese Lehren.“

„Ich bin Naduahs Mann und Quanahs Vater. Es geht nicht mehr nur um mein Leben.“

Mahtowins Blick wurde seltsam. Wieder nickte sie, langsam und b e dächtig. „Der Stamm spaltet sich. Ich höre sie streiten, überall. Sie sind uneins, was nicht gut ist, denn wir sind nur stark durch unsere Gemei n schaft.“

„Es muss sein.“ Nocona wollte Quanah an sich nehmen und aufst e hen, doch Mahtowin ließ es nicht zu.

„Hör mir zu, mein Sohn“, sagte sie. „Ich denke wie du und ich werde gehen, wohin du gehst. Wir beschreiten Wege, die mir nicht gefallen, aber die Zeiten erfordern es. Schon, als du in Quanahs Alter warst, wus s te ich, dass du sie irgendwann anführen würdest. Und damit meine ich nicht deinen erlauchten Kreis aus Lanzenträgern.“

„Wovon redest du dann?“

„Sie haben sich einen Namen gegeben. Ich habe ihn heute oft gehört. Zuerst leise, dann immer lauter. Weißt du, wie sie sich nennen werden? Die Menschen, die dir folgen und einen neuen Stamm gründen werden?“

„Nein. Ich habe ihnen nicht zugehört.“

„Sie nennen sich Noconi.“ Mahtowin lächelte, stolz wie eine Mutter. „Die Wanderer.“

Nocona, 1848

N

aduah ritt neben ihm her. Wortlos, ohne ihm einen Blick zu schenken. Quanah saß vor ihr auf dem Pferd und schien es für besser zu halten, seine Mutter nicht zu ärgern. Still und reglos starrte der Junge vor sich hin. Etwas vergi f tete Naduahs Geist, doch so oft Nocona versuchte, zu ihr vorzudringen, ve r schloss sie sich nur noch störrischer vor ihm.

„Rede mit mir, mein Blauauge.“ Er gab seiner Stimme so viel Sanftheit wie nur möglich, auch wenn er zunehmend wütend wurde. „Warum tust du so, als würdest du mich hassen?“

„Ich hasse dich nicht“, kam es kalt zurück. „Wie kommst du darauf?“

„Du wechselt kein Wort mehr mit mir, du berührst mich nicht mehr und du siehst mich an wie einen lästigen Moskito. Was ist los?“

„Nichts.“

Nocona stieß ein Seufzen aus. Er wollte die Frau zurück, die er liebte. Die Frau, die er geheiratet hatte. Aber seit dem letzten Vollmond war sie verschwunden. „Ist es, weil wir fortgegangen sind? Weil unser Stamm sich gespalten hat? Geht es dir nicht gut? Sag mir, was dich quält.“

Naduah schüttelte nur den Kopf. Ihre Augen glänzten feucht, als gäbe es irgendwo dort drinnen noch das liebevolle Wesen, das er kannte. Kämpfte dieser Kern gegen sein Gefängnis aus Kälte und Teilnahmsl o sigkeit? Er konnte es nur hoffen.

„Ich erkenne dich nicht wieder“, sagte Nocona leise. „Das macht mir Angst.“

„Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin.“ Sie spie diese Worte aus, als wären es Klumpen verfaulten Fleisches, die sich in ihrer Kehle verfangen hatten. Abrupt trat sie Siyo in die Flanken. Die Stute galoppierte davon. Während Quanah sonst vor Freude gekreischt hätte, gab er diesmal ke i nen Ton von sich.

Nocona sehnte sich danach, seinen Sohn im Arm zu halten, aber er wusste, dass Naduah es nicht zulassen würde. Auf gewisse Weise war er erleichtert, sie nicht mehr sehen zu müssen. Dieses Gesicht, das ihm fremd geworden war. Dieses Haar, wunderschön goldbraun, das er aus einem unerfindlichen Grund nicht mehr berühren durfte. Für jede vo r sichtige Annäherung erntete er nur ein Zurückzucken, und jedes Mal war es, als hätte sie ihm ihre Faust in den Magen geschlagen.

Seit einem halben Mond waren sie unterwegs. Endlos zogen sich die Großen Ebenen dahin, gewaltig in ihrer Weite und grausam in ihrer Leere, die ihm diesmal nicht schön, sondern trostlos

Weitere Kostenlose Bücher